ツチブタという動物を知っていますか?

見た目はブタのようでありながら、アリクイにも似た不思議な姿をしています。

けれど、その正体を正しく説明できる人はほとんどいません。

ツチブタとはどんな動物で、なぜ“かわいい”と感じる人が多いのでしょうか?

この記事では、ツチブタの特徴やかわいさの理由、寿命、習性、さらには動物園での様子まで、専門的な視点で分かりやすく紹介します。

夜の砂漠で生きる“進化のミステリー”を、一緒に探っていきましょう。

- ツチブタがどんな動物か気になっている方

- 珍しい動物のことを分かりやすく知りたい方

- 動物園でツチブタを見て「もっと知りたい」と思った方

- ツチブタのかわいさや特徴を知りたい方

ツチブタとはどんな動物?特徴とかわいい魅力を徹底解説

ツチブタとはどんな動物?

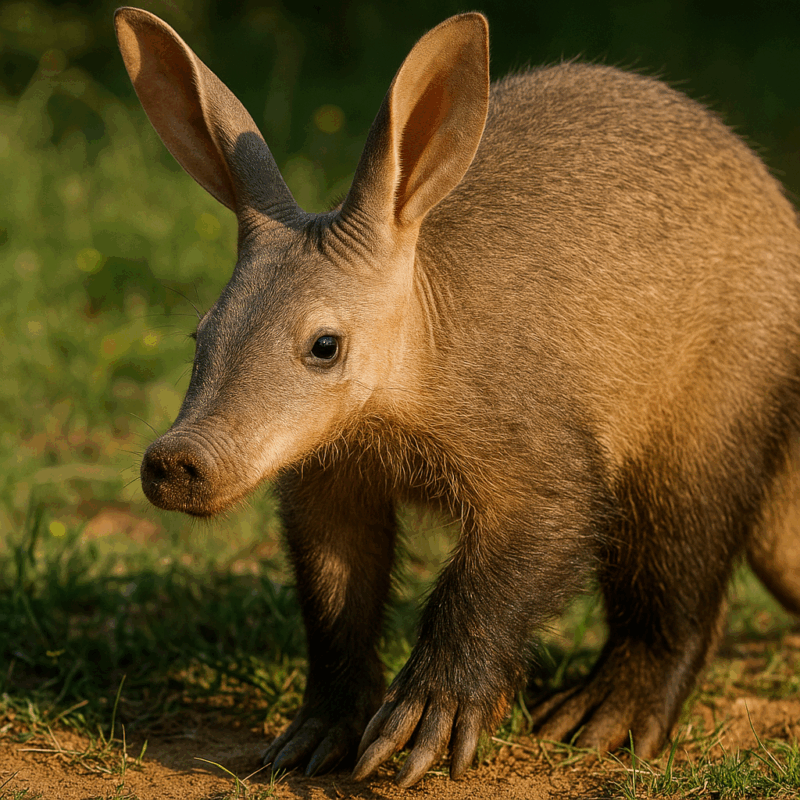

ツチブタはアフリカ大陸全域のサバンナや草原、半乾燥地帯などに広く分布している夜行性の哺乳類です。

学名は「Orycteropus afer(オリクテロプス・アフェル)」で、英語ではアードバークと呼ばれます。

名前の由来はオランダ語の「地面のブタ」という意味で、その名のとおり地中を掘って暮らす習性から名付けられました。

見た目はブタに似ていますが、分類学的にはまったく異なる系統に属しています。

ツチブタは「ツチブタ目」という独自の分類群を持ち、この目(もく)に属する現存種はツチブタただ1種のみです。

進化の過程で他の動物が絶滅する中、この種だけが生き残ったことから“進化の孤児”とも呼ばれています。

また、遺伝的には象やマナティなどを含む「アフロテリア」というグループに近く、アリクイやブタよりも象の方が近縁にあります。

この意外な系統関係は、分子遺伝学(DNA解析)によって明らかにされた比較的新しい知見です。

ツチブタは夜になると単独で地面を掘り、アリやシロアリを探して歩き回ります。

昼間は自分で掘った巣穴(バロウ)で休み、外敵から身を守っています。

この巣穴は非常に深く複雑で、後に他の動物が利用するため、ツチブタは生態系において重要な役割を果たしています。

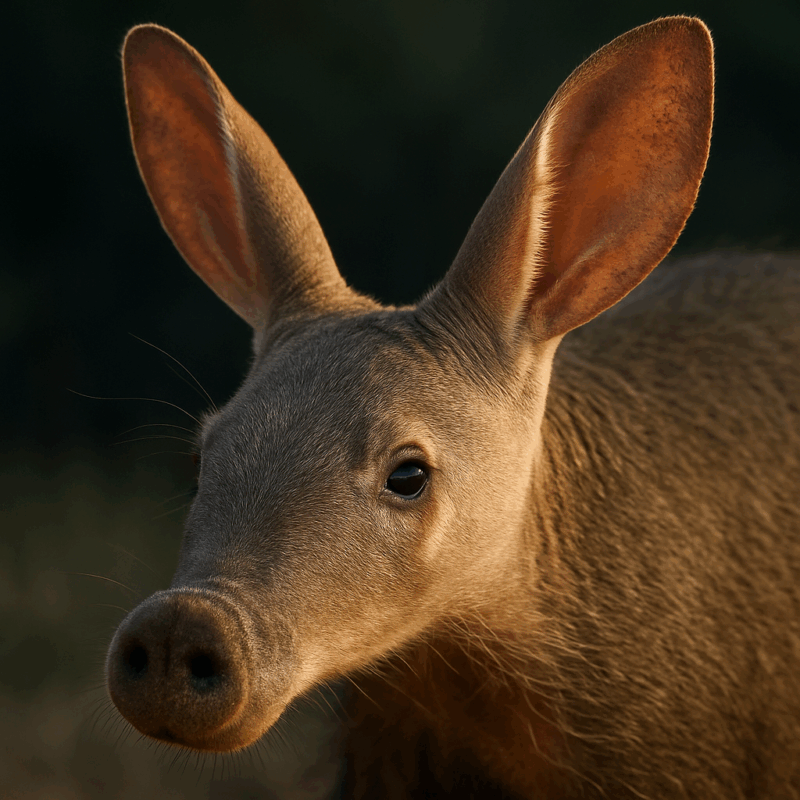

ツチブタの特徴は何が特別?

ツチブタの体長は1〜1.3メートル前後、体重は40〜65キログラムほどあり、がっしりとした体格をしています。

長い鼻先はアリの巣を探すための嗅覚器官で、犬に匹敵するほど高い嗅覚を持ちます。

耳は大きく、体の半分ほどの長さまで動かすことができ、暗闇でも周囲の音を敏感に聞き分けます。

体毛は粗く短く、色は黄褐色から灰色で、砂地に溶け込む保護色になっています。

尾は太く筋肉質で、バランスを取るほか、狭い巣穴内で体を支える役割を果たしています。

皮膚は厚く、乾燥やアリの噛みつきから体を守る強靭な構造になっています。

さらに、前足の4本の指には鋭く長い爪があり、後足の5本の指と組み合わせて効率的に掘り進めます。

ツチブタは数分で硬い土を掘り返し、地下深くまでトンネルを作ることができます。

この掘削能力は哺乳類の中でもトップクラスといわれています。

歯の構造も非常に特殊で、普通の哺乳類にあるエナメル質が存在せず、細い管状の組織が束になった「管状歯(かんじょうし)」が並んでいます。

これにより歯は常に磨耗しながら再生し、アリの巣の砂や小石を一緒に食べても問題ありません。

胃は筋肉が発達しており、食物をすりつぶす機能を持っています。

ツチブタはなぜかわいいといわれる?

ツチブタが「かわいい」と感じられる理由には、科学的な裏付けがあります。

人間は、丸い輪郭や小さな目、短い鼻などの特徴を「ベビースキーマ」として本能的に愛らしいと認識します。

ツチブタはその要素を多く持ち、丸い体ややわらかい表情が“守ってあげたい”という感情を引き出します。

また、夜行性のため動きがゆっくりしており、音も立てずに歩く様子は穏やかで落ち着いた印象を与えます。

耳をピンと立てて慎重に周囲を確認する姿や、鼻を土に突っ込んで一生懸命に餌を探す仕草も微笑ましく映ります。

さらに、ツチブタは他の動物と争うことがほとんどなく、非常に温厚な性格をしています。

この「争わずに静かに生きる」姿勢が、人間の目にはどこか平和的で優しく見えるのです。

近年では動物園やSNSを通じてツチブタの姿を見る機会が増え、海外ではぬいぐるみやキャラクター化も進んでいます。

その結果、見た目だけでなく“癒やしを感じる存在”として注目されるようになりました。

ツチブタの鳴き声はどんな音?

ツチブタは非常に静かな動物として知られていますが、まったく鳴かないわけではありません。

研究によると、ツチブタは「スニッフ」「グラント」と呼ばれる鼻を鳴らすような短い音を発することがあります。

これは、驚いたときや警戒したとき、あるいは子どもと母親が巣穴内でコミュニケーションをとるときに聞かれる音です。

彼らの鳴き声は、周囲の環境に溶け込むほど控えめで、近距離でしか聞こえません。

これは外敵に気づかれないようにするための進化的な特徴で、捕食者であるヒョウやライオンから身を守るために役立っています。

また、ツチブタの声帯構造は他の哺乳類と少し異なり、振動域が狭いために大きな声を出すことができません。

その代わりに、耳の動きや体の姿勢、鼻の動作などを組み合わせて、仲間に合図を送る行動が観察されています。

母親は巣穴の中で低い「ググッ」という音を出して子どもを呼び、赤ちゃんもそれに反応して動きを止めたり近づいたりします。

このように、音ではなく「リズム」と「体の動き」で意思を伝えるのがツチブタ流のコミュニケーションです。

一方で、興奮したときには短く鋭い「ヒュッ」という呼気音を発し、危険を知らせることもあります。

これらの音は短く、一瞬で終わるため、観察や録音が難しいのが実情です。

ツチブタの食べ物は何?

ツチブタの主食はアリとシロアリです。

夜になると、鋭い嗅覚を頼りにアリ塚を探し、前足の爪で硬い地面を掘り返して餌を探します。

長い舌は最大で30センチほどあり、粘液に覆われているため、アリやシロアリが簡単にくっつく仕組みになっています。

1晩に食べる量は数万匹にも及び、効率的に栄養を摂取します。

このような食性は、アリクイやセンザンコウと似ていますが、ツチブタの場合は歯がある点で大きく異なります。

歯を使って砂や巣の破片をすりつぶし、胃で消化を助けるという特徴があります。

興味深いことに、ツチブタは果物も食べます。

特に「ツチブタキュウリ」と呼ばれる地中に実をつける植物を好みます。

この植物の種はツチブタの体内を通ることで発芽率が上がり、ツチブタが排泄した場所から新しい芽が出ます。

つまり、ツチブタは単なるアリ食動物ではなく、植物の繁殖を助ける“種子散布者”でもあるのです。

この共生関係は、アフリカの乾燥地帯における生態系バランスを維持するうえで重要な役割を果たしています。

また、ツチブタが掘り起こした巣穴は通気性を改善し、他の昆虫や小動物の活動範囲を広げる効果もあります。

ツチブタの食性は非常に多様で、季節や地域によってアリ・シロアリ・果実の割合が変化します。

乾季には果物の摂取量が増え、雨季にはシロアリが主食となることが確認されています。

ツチブタの習性にはどんな秘密がある?

ツチブタは完全な夜行性で、日中は地中に掘った巣穴の中で休みます。

この巣穴は深さが数メートル、長さは10メートルを超えることもあり、内部は複雑なトンネル構造になっています。

巣穴の温度と湿度は安定しており、乾燥や高温から身を守る天然の避難所として機能しています。

ツチブタは基本的に単独で生活し、群れを作ることはありません。

行動範囲は非常に広く、一晩で最大20キロメートル以上移動することも確認されています。

そのため、個体同士が出会うのは主に繁殖期のみです。

巣穴は1頭が掘り進めたあと、別の動物が再利用します。

イボイノシシ、センザンコウ、ジャッカルなど多くの種がツチブタの掘った穴を利用して生活しています。

このようにツチブタは、他の動物たちに住処を提供する“生態系エンジニア”と呼ばれています。

また、ツチブタは非常に敏感で、地面の振動を感じ取って捕食者を察知します。

危険を感じると、尻尾を支えにしてすばやく巣穴に逃げ込む姿が観察されています。

走る速度は時速40キロメートルを超えることもあり、見た目に反して俊敏です。

季節によって活動時間や移動範囲を変える柔軟な行動パターンも持ちます。

乾季には水分を多く含む果実を探し、雨季にはアリ塚を重点的に巡回します。

このような適応力の高さが、ツチブタが過酷なアフリカの環境で生き延びてきた理由の一つです。

ツチブタの生態・寿命・歴史に見る“生きた化石”の不思議

ツチブタの寿命はどのくらい?

ツチブタの寿命は、環境条件によって大きく異なります。

野生ではおよそ10〜15年、飼育下では20年以上生きる例もあります。

この違いは、外敵や寄生虫、食料事情など、自然界の厳しい要因から解放されるかどうかによるものです。

ツチブタは、夜行性であるため捕食者から身を隠しやすい一方、老化による体力低下や歯の摩耗が寿命に影響します。

彼らの歯は「管状歯」と呼ばれ、エナメル質がなく、常にすり減りながら再生を繰り返します。

この構造は、アリや砂を多く含む食事を摂るうえで有効ですが、栄養状態が悪い環境では再生が追いつかず、歯の劣化が早まることがあります。

また、野生では寄生虫や脱水、乾季の飢餓などによって体力を消耗し、寿命が短くなる傾向があります。

一方、動物園などの飼育下では、温度管理・食事の安定・医療ケアによって平均寿命が2倍近く延びるケースが確認されています。

飼育個体では、アリやシロアリの代わりに特製の昆虫ペーストや高タンパクフードが与えられています。

これにより、栄養不足による免疫低下を防ぎ、歯や胃の負担を減らす工夫がなされています。

ツチブタは一般的に繁殖力が低く、妊娠期間も長いため、寿命が長いことは種の存続において重要な意味を持ちます。

個体数の維持には、長く生きて何度も繁殖できることが欠かせません。

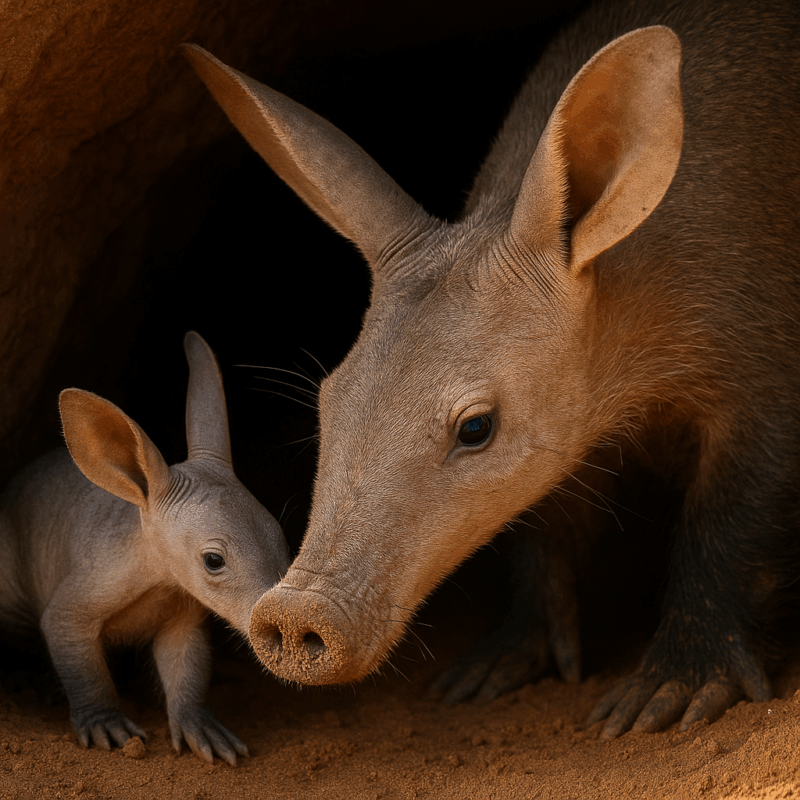

ツチブタの赤ちゃんはどんな風に育つ?

ツチブタの繁殖期は地域や気候によって異なりますが、一般的には雨季の終わりに出産が多く見られます。

妊娠期間はおよそ7か月で、1回に1頭だけ赤ちゃんを産みます。

生まれたばかりの赤ちゃんは体重が約2キログラムほどで、全身が薄い産毛に覆われています。

出産は巣穴の奥深くで行われ、母親は生まれた子を抱きかかえるようにして保温します。

生後2週間ほどで目が開き、少しずつ巣穴の入り口付近を探索するようになります。

この時期、母親は常に近くにいて、鳴き声や体の動きでコミュニケーションを取りながら世話を続けます。

授乳期間は約3か月とされ、その間、母親は自分の食料を探しに出る時間を最小限にし、ほとんどを巣で過ごします。

生後数か月で固形食を食べ始め、アリを捕らえる練習を始めます。

鼻を地面につけ、掘る仕草をまねる姿はまるで“自然のレッスン”のようです。

巣穴の構造も赤ちゃんの安全を守る重要な要素です。

複数の出口を持ち、温度が一定に保たれるよう設計されており、外敵からの攻撃を防ぎます。

この巧みな構造は、母親が何世代にもわたって磨き上げてきた知恵の結晶です。

離乳後も、赤ちゃんはしばらく母親と行動をともにし、採餌や危険回避の方法を学びます。

そして生後半年ほどで独立し、自分の巣穴を掘って生活を始めます。

ツチブタとアリクイの違いはどこ?

ツチブタはしばしばアリクイと混同されますが、実はまったく異なる種類の動物です。

アリクイは南アメリカの有毛目に属し、ツチブタはアフリカに分布するツチブタ目という独自の系統です。

両者の共通点は「アリを食べる」という習性だけで、進化上のつながりはありません。

このように異なる種が似た形態を持つのは「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼ばれます。

つまり、似た環境で生きるために、別々の進化の道をたどりながら同じような体の構造に行き着いたのです。

ツチブタは歯を持っていますが、アリクイには歯がありません。

また、ツチブタの胃は筋肉質で、アリの巣を掘る際に取り込んだ砂をすりつぶす働きをします。

一方のアリクイは舌の動きで捕らえたアリをそのまま飲み込み、胃の内部で分解する仕組みです。

四肢の構造にも違いがあり、ツチブタは4本の前足の爪で地面を掘り、アリクイは3本の巨大なカギ爪を使って木や地面を裂きます。

ツチブタの体はずんぐりとして重く、地中生活に適しているのに対し、アリクイは細長い体で広い範囲を移動する陸上生活者です。

また、ツチブタは地面を掘って巣を作る“建築家”であるのに対し、アリクイは巣を持たず、移動しながら餌場を転々とします。

この点でも、ツチブタの方が定住性の高いライフスタイルを持っています。

ツチブタはどこの動物園で見られる?

ツチブタは世界的にも飼育が難しい動物ですが、2025年現在では日本国内でも観察できる施設があります。

代表的なのは、**上野動物園(東京都)と東山動植物園(名古屋市)**で、どちらも夜行性動物を専門に扱う展示施設を持っています。

上野動物園では、ツチブタが夜に活動する様子を赤外線照明のもとで観察できます。

静かに地面を嗅ぎながら歩く姿や、長い鼻で餌を探す仕草はとても印象的です。

一方、東山動植物園では、生態や習性を紹介する映像展示も行われ、学習的な観察体験ができます。

ツチブタは夜行性のため、昼間は巣穴で眠っていることが多く、動きが少ない場合があります。

そのため、見学の際は夕方以降や暗室展示を狙うのがおすすめです。

海外では、アメリカのセントルイス動物園やイギリスのコルチェスター動物園などが有名で、繁殖研究にも成功しています。

これらの施設では、飼育環境データが国際的に共有され、ツチブタの保全にも役立てられています。

ツチブタはペットにできる?

ツチブタをペットとして飼うことは、現実的には不可能です。

その理由は、彼らの生活環境と生理的特性が非常に特殊で、人間の家庭環境では再現できないためです。

まず、ツチブタは夜行性であり、一晩に数十キロメートルも移動します。

また、地面を掘る習性が強く、固い床ではストレスを感じて健康を損ねてしまいます。

彼らは硬い土や砂を前足の爪で掘り返し、巣穴を作ることで体温を調整し、安心感を得ているのです。

さらに、食事の問題も深刻です。

主食はアリとシロアリであり、これを安定的に供給するのは一般家庭では不可能です。

人工的な代替食を与えても、栄養バランスの微調整や嗅覚刺激の欠如によって、健康を保つことは困難です。

ツチブタは強い嗅覚を頼りに生活するため、人工的な匂いや人間の生活音にも敏感に反応します。

ストレスが長期間続くと、食欲不振や免疫低下を引き起こし、寿命を縮めることにもつながります。

さらに、国際的な法律の観点からも、ツチブタの個人飼育は認められていません。

ワシントン条約(CITES)では、ツチブタの商業取引や輸出入が制限されており、

個人が飼育することは倫理的にも法的にも問題があります。

ツチブタの歴史にはどんな物語がある?

ツチブタの歴史は、地球の進化史の中でも特に長く、神秘的なものです。

その祖先は約2,000万年前のアフリカで誕生したとされ、現在のツチブタに非常に近い形態を持っていました。

つまり、ツチブタは数千万年もの間、姿をほとんど変えずに生き続けてきた「生きた化石」なのです。

当時、アフリカ大陸にはツチブタに似た複数の種が存在していましたが、

環境変化や競合の結果、現在では「オリクテロプス・アフェル」1種のみが生き残りました。

これは、彼らが極めて安定した生態的地位を築いたことを意味します。

文化的にも、ツチブタはアフリカの民話や伝承の中に登場します。

夜に静かに地面を掘る姿から「地の精霊」や「闇を歩く守護者」と呼ばれ、神秘的な存在として崇められてきました。

一部の地域では、ツチブタが掘った巣穴を“幸運の入り口”と見なす文化も残っています。

現代の科学では、ツチブタの遺伝子解析が進み、

象やマナティ、ハイラックスなどのアフロテリア系統と近縁であることが確認されました。

この発見は、哺乳類の進化を理解する上で重要な手がかりとなっています。

また、ツチブタはアフリカの乾燥地帯において、生態系の安定化に欠かせない存在です。

彼らの掘った巣穴は他の動物の隠れ家になり、土壌の通気性を高めることで植物の成長にも貢献しています。

保全の観点では、現在のツチブタはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「低危険種(LC)」に分類されています。

しかし、森林伐採や農地開発による生息地の減少が進めば、将来的にリスクが高まる可能性も指摘されています。

ツチブタとは?特徴とかわいい魅力を総括

- ツチブタはアフリカ大陸に生息する夜行性の哺乳類で、「ツチブタ目」という独自の分類に属する唯一の現存種。

- 見た目はブタに似ているが、系統的には象やマナティに近く、独自の進化を遂げてきた“生きた化石”。

- 長い鼻と鋭い爪、粘着質の舌を使い、主にアリやシロアリを食べて暮らしている。

- 巣穴を掘る習性があり、そのトンネルは他の動物たちの住処にもなるため、生態系の要(かなめ)となっている。

- 鳴き声はとても控えめで、母子や警戒時などに短い鼻音を使って静かに意思を伝える。

- 食べ物には果実も含まれ、とくに「ツチブタキュウリ」との共生関係が知られている。

- 赤ちゃんは母親の巣穴で育ち、掘削や採餌の方法を学びながら半年ほどで独立する。

- ツチブタの寿命は野生で10〜15年、飼育下では20年以上といわれ、環境の安定性が大きく影響する。

- アリクイとは進化的に無関係であり、似た生態は「収斂進化(しゅうれんしんか)」の結果によるもの。

- 日本では上野動物園と東山動植物園で飼育展示されており、夜行性展示施設で観察できる。

- 飼育や繁殖は難しく、世界的にも数少ない動物園でしか見られない希少な存在。

- ペットとしての飼育は法律・倫理の両面から不可能であり、観察や学習を通して理解を深めることが望ましい。

- 約2,000万年前からほとんど姿を変えずに生きてきたことから、“進化の静かな証人”とも呼ばれている。

- ツチブタのかわいさは、見た目だけでなく、静かに生きるその姿勢や自然との調和にある。

- 彼らの存在は、自然の多様性と生命のつながりの大切さを教えてくれる。