あの大きな耳と愛らしい動きに、一目惚れしてしまったことはありませんか?トビネズミをペットとして迎えたいと考えているあなたへ──。

特徴や種類の違い、日本での飼育事情、そして寿命や鳴き声、生息地に至るまで、トビネズミにまつわる情報を深掘りしてご紹介します。

この記事では、オオミミトビネズミやコミミトビネズミといった代表的な種から、動物園での展示、日本での流通状況、赤ちゃんの育て方や大きさまで幅広くカバー。

トビネズミの世界を覗けば、きっとあなたもその奥深さに驚くはずです。

- 動物が大好きで、小動物に特に関心がある方

- 他の人と違うユニークなペットを探している方

- ペットにする前にしっかり情報収集したい方

- 動物園や博物館でトビネズミを見て気になった方

トビネズミをペットにするなら?特徴・種類・飼育方法まで深掘り!

トビネズミの特徴とは?ペットに向いている性格ってどんな性質?

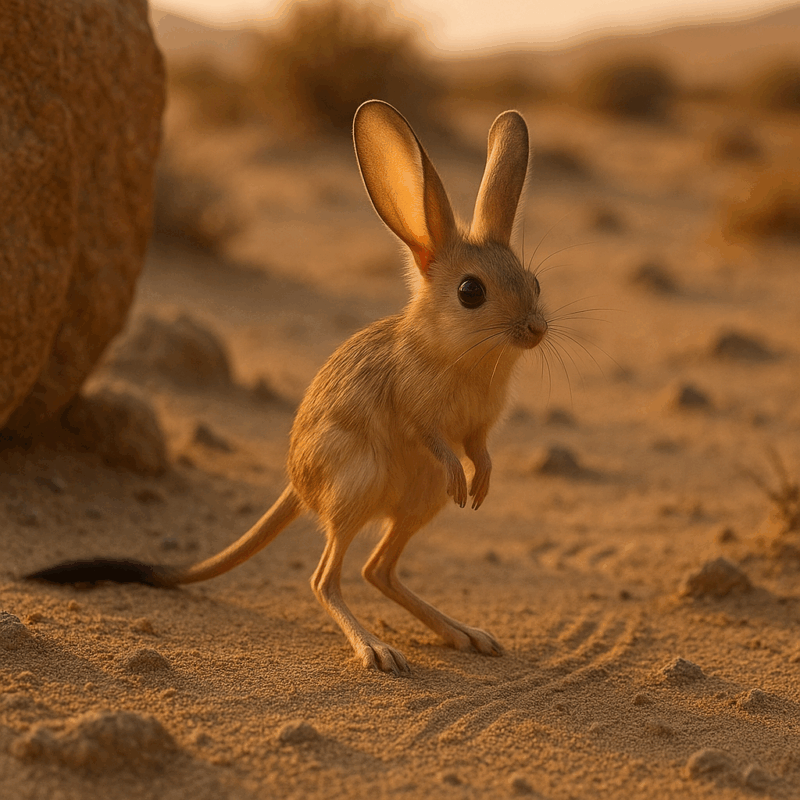

トビネズミは、砂漠や半砂漠地帯に生息するげっ歯類の一種で、特に後ろ足が発達しており、跳ねるように移動する独特な運動スタイルを持ちます。大きな耳は体温調節のために発達しており、高温の環境でも体内の熱を効率よく逃がす役割を果たしています。性格は基本的に臆病で警戒心が強く、外敵や見慣れない環境に敏感に反応します。

その一方で、飼い主の存在に慣れると、好奇心を見せるようにもなり、個体差によっては手から餌を取ることもあります。一般的に静かな環境を好むため、騒がしい場所や頻繁に触れられるような環境は適しません。昼間はほとんど活動せず、夜間に活発になる夜行性の性質を持ち、観察するには夜間の時間帯が最適です。

種類によって違う?オオミミトビネズミとコミミトビネズミの違い

トビネズミには数十種が存在し、その中でもペットや観賞動物として知られるのが「オオミミトビネズミ(Euchoreutes naso)」と「コミミトビネズミ(Allactaga spp.)」です。オオミミトビネズミは中国西部やモンゴルなどの砂漠地帯に生息しており、最大の特徴は体に対して異様に大きな耳です。これによって放熱を効率的に行い、暑さをしのいでいます。

一方、コミミトビネズミはやや小柄で耳も控えめ、比較的寒冷地にも生息しています。動きや行動パターンにも差があり、オオミミはより跳躍が得意で、観察時にはアクロバティックな動きを見せることがあります。体色や顔つきにも違いがあり、飼育者の好みによって人気が分かれます。

それぞれの特性を理解し、飼育環境やライフスタイルに合った種類を選ぶことが、トビネズミとの良好な関係を築く第一歩です。

トビネズミの飼育は難しい?初心者でも飼える環境作りとは

トビネズミの飼育は、ハムスターやモルモットに比べるとやや難易度が高くなります。最大の理由は、生態的に特殊なニーズを持つためです。まず、彼らは非常に活動的で、特に夜間にケージ内を激しく跳ね回ることがあります。そのため、高さのある広めのケージが必要となります。

また、温度変化に弱く、快適な環境を保つためにはエアコンやパネルヒーターなどの温度調整機器が不可欠です。床材には細かい砂やチップが適しており、砂浴びできるスペースを確保してやると健康維持にも役立ちます。食性は雑食で、小型昆虫、種子、穀物などをバランスよく与える必要があります。

給水ボトルではなく、小さな皿に水を入れる方が飲みやすいという報告もあります。飼育初心者にはややハードルが高いものの、事前にしっかり知識を得て準備すれば、十分に飼育は可能です。

日本で飼える?トビネズミの入手方法と流通の実情

日本でのトビネズミの流通は非常に限定的で、一般的なペットショップではまず見かけません。入手するには、エキゾチックアニマル専門の業者やブリーダー、またはイベントなどでの出会いが必要になります。価格は種類や年齢によって異なりますが、数万円以上するのが一般的です。

法的には現在、日本国内ではトビネズミは特定動物に該当せず、飼育に特別な許可は不要ですが、動物愛護法や自治体の規制には注意が必要です。輸入個体の場合、検疫や輸送によるストレスで体調を崩していることもあるため、購入時には健康状態の確認が重要です。信頼できる業者から購入することは、飼育者にも動物にも大切なポイントです。

トビネズミの寿命ってどれくらい?長生きさせるためにできること

トビネズミの平均寿命は2〜4年ほどとされており、他の小型げっ歯類と比較してもそれほど長くはありません。しかし、適切な飼育環境を整えることで、最大5年以上生きるケースもあります。

長寿のために重要なのは、温度と湿度の管理、ストレスを減らす静かな生活環境、そして適切な食餌管理です。特に湿度が高すぎると呼吸器系に影響が出る可能性があるため、通気性のあるケージと乾燥した床材を使用することが推奨されます。

さらに、野生では多くの運動を必要とする動物なので、ケージ内にジャンプ台やトンネルを設けて適度な運動を促すことも健康維持に役立ちます。病気にかかった場合、エキゾチックアニマルに対応できる獣医師が限られている点も注意が必要です。

鳴き声はうるさい?トビネズミのコミュニケーションの秘密とは

トビネズミの鳴き声は非常に控えめで、人間には聞こえにくい高周波音(超音波)であることもあります。これは主に仲間とのコミュニケーションや警戒時に使われ、犬や猫のように常に鳴いているわけではありません。したがって、近隣の騒音トラブルになる心配はほとんどありません。

しかし、夜間に活発に動き回るため、ケージの中での物音やジャンプ音は聞こえることがあります。騒音に敏感な家庭では設置場所を工夫する必要があるでしょう。

トビネズミの声や行動パターンを観察することで、今どんな気分なのか、健康状態に問題はないかを読み取る手がかりにもなります。静かながらも豊かな表現を持つトビネズミとの時間は、観察好きの飼い主にはたまらない魅力といえるでしょう。

トビネズミをペットとして迎える前に知りたい生息地・大きさ・展示情報とは?

トビネズミの生息地はどこ?乾燥地帯で育まれた進化の奇跡

トビネズミは主にアジアの乾燥地帯に分布しており、モンゴル、中国北部、イラン、カザフスタン、アフガニスタンなどの地域に生息しています。これらの地域は昼夜の寒暖差が激しく、雨が少ない過酷な環境です。

トビネズミはこうした条件下でも生き延びるために、夜行性となり昼間は地面に掘った巣穴に潜んで休息し、夜間に活動するスタイルを確立しました。地中で過ごすことで体温の安定を図り、外敵から身を守ることができるのです。

彼らの大きな耳や長い脚は、熱を逃がしたり、素早く移動したりするための進化の産物であり、乾燥地帯に特化した体のつくりは極めてユニークです。こうした環境への適応力は、他のげっ歯類にはあまり見られない特徴といえるでしょう。

日本で見られる場所は?動物園で出会えるトビネズミ

トビネズミは日本では野生下では見られず、飼育や展示は限られた動物園にとどまっています。過去には「よこはま動物園ズーラシア」などでオオミミトビネズミが展示され話題となったこともありますが、常設ではなく期間限定の展示である場合が多く、現在の展示状況は各施設に直接問い合わせる必要があります。

展示されている場合でも、その小さな体と夜行性のために昼間はほとんど動かず、見るタイミングによっては巣箱の中に隠れていることも少なくありません。ただし、展示施設では環境に配慮した飼育が行われており、展示パネルなどで生態について詳しく学べることが多いため、飼育を検討している人にとっては貴重な情報収集の機会になります。

トビネズミの赤ちゃんってどんな姿?成長過程の驚き

トビネズミの赤ちゃんは、生まれたときには目が開いておらず、体毛もほとんどない裸の状態です。母親の巣穴で育ち、数日間は外に出ることもありません。授乳期間は2〜3週間程度で、その後少しずつ外に出て活動するようになります。

生後1か月を過ぎるころには全身に毛が生えそろい、成体に近い姿となりますが、跳躍能力はまだ未熟で、ぎこちない動きを見せることもあります。生後2か月ほどで親離れができるようになり、自立した生活を始めます。

子ども時代の観察は非常に貴重で、飼育者にとっては日々の成長が楽しみのひとつになります。赤ちゃん時代の健康管理は非常に重要で、温度・湿度の安定や栄養管理に特に注意が必要です。

トビネズミの大きさはどのくらい?意外なサイズ感に驚くかも

トビネズミの成体は、体長約7〜15cm、尾の長さはさらに同程度から20cm近くになることもあります。体重は40〜100g程度と非常に軽く、手のひらにすっぽり収まるサイズ感です。尾はジャンプ時のバランスをとるために重要な役割を果たし、先端にふさふさした毛がある種も存在します。

この見た目が「小さなカンガルー」や「砂漠のミニバレリーナ」とも形容される理由のひとつです。外見からは想像できないほどの跳躍力をもち、自身の体長の何倍も跳ねることが可能です。

そのため、ケージの設計は高さと広さを確保する必要があり、跳躍の衝撃を吸収する床材の使用も大切です。小さな体ながら、非常にダイナミックな動きを見せることが、トビネズミの大きな魅力といえるでしょう。

生態の不思議:なぜあんなに高く跳べるのか?その身体構造とは

トビネズミの跳躍力の秘密は、その特殊な後ろ脚の構造にあります。前足は短く地面を掘るのに適しているのに対し、後ろ脚は非常に長く、筋肉が発達しています。さらに、アキレス腱の構造がバネのようにエネルギーを蓄えて放出する仕組みになっており、これによって少ない力で高く、遠くへ跳ねることが可能になっています。

尾はジャンプ時のバランスをとる舵のような役割を果たし、方向転換や着地の安定に寄与しています。こうした身体の構造は、捕食者から逃れるための進化の結果であり、自然選択の中で最適化されてきたと考えられています。跳躍は移動手段であるだけでなく、生き延びるための戦略でもあるのです。

観察するときは、こうした背景を知っておくことで、より深く彼らの行動を理解できるようになります。

飼う前に考えるべきこと:温度管理と夜行性のリズムにどう向き合う?

トビネズミを飼うにあたって重要なのは、温度と生活リズムの管理です。トビネズミは暑さ寒さに敏感で、理想的な飼育温度は20〜26℃前後とされています。15℃以下になると低体温症のリスクが高まり、30℃以上になると熱中症の危険があります。エアコンや保温器具、冷却ファンを使って、一年を通して安定した温度環境を保つ必要があります。

また、トビネズミは夜行性で、昼間はほとんど動かず、夜間に活発になります。夜中に物音が気になる場合は、ケージを寝室以外に設置する、あるいは防音対策を施すなどの工夫が求められます。生活リズムが合わないとストレスを感じることもあるため、自分の生活パターンとトビネズミの生態との相性を事前によく考慮することが大切です。

トビネズミをペットにしたい人向けの総括:知っておくべき基本と注意点まとめ

- トビネズミは砂漠や乾燥地帯に特化した体のつくりを持ち、夜行性で臆病な性格が特徴。

- ペットとして人気がある種類には「オオミミトビネズミ」と「コミミトビネズミ」があり、それぞれ見た目や生息地に違いがある。

- 飼育には高いケージ、安定した温度管理、ジャンプできるスペース、静かな環境など特有の配慮が必要。

- 日本国内での流通は限られており、信頼できる専門業者やイベントなどを通じての入手が推奨される。

- 寿命は2〜4年ほどだが、適切な環境下では5年以上生きる個体も存在し、日々のケアが重要となる。

- 鳴き声は小さく、騒音の心配はほとんどないが、夜間の活動音には注意が必要。

- 生息地や進化の背景を理解することで、より深く生態に寄り添った飼育が可能になる。

- 赤ちゃんの成長過程や跳躍行動のメカニズムなど、観察を通して得られる楽しみも多い。

- 展示している動物園は限られているため、事前確認が必要だが、観察学習の場としても有用。

- トビネズミを迎える前には、自分の生活スタイルと生態との相性を慎重に見極めることが大切。