マルミミゾウという名前を聞いたことがありますか?アフリカゾウと混同されがちなこの動物、実は分類学的にも異なる種として近年注目を集めています。特徴的な丸い耳や小柄な体、独自の生息地、生態系における役割など、知れば知るほど興味深い存在です。

さらに、絶滅危惧種としての実情や、安佐動物公園での飼育例、クラウドファンディングを通じた保護活動など、国内外での取り組みにも目が離せません。

本記事では、アフリカゾウとの違いを起点に、マルミミゾウの魅力を専門的かつ深く掘り下げていきます。

- マルミミゾウとアフリカゾウの違いが気になる方

- 絶滅危惧種に関心がある方

- 動物園の飼育情報や裏側に興味のある方

- 生き物の生態を深く知りたい探究心のある方

- クラウドファンディングなどで動物保護を支援したい方

- マニアックな動物情報を探しているエキゾチックアニマル好きな方

マルミミゾウとアフリカゾウの違いとは?分類・特徴・生息地から見える分岐点

マルミミゾウの特徴は何が特異なのか?

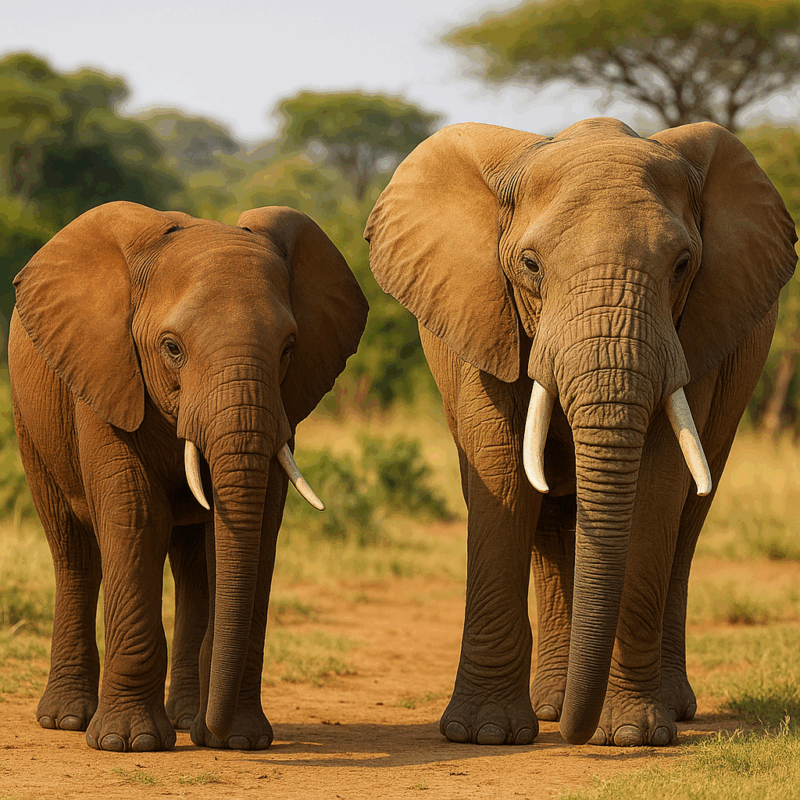

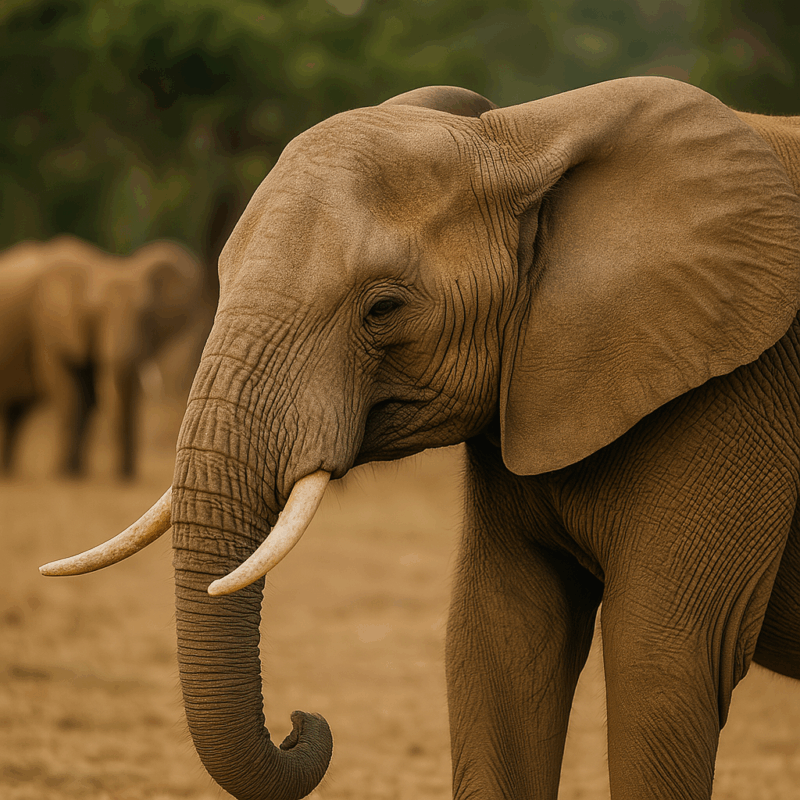

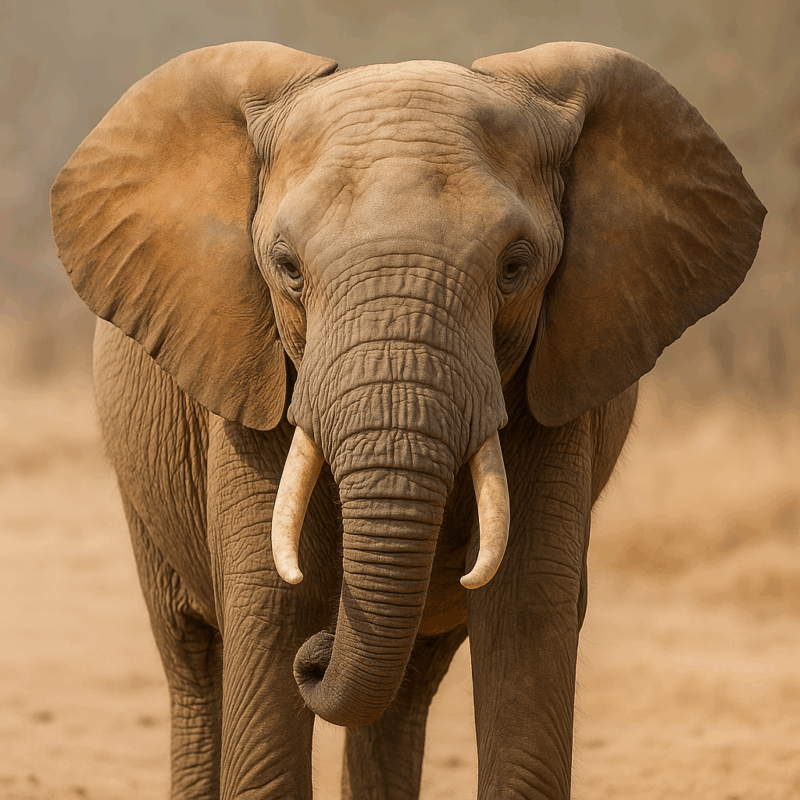

マルミミゾウ(学名:Loxodonta cyclotis)は、アフリカゾウの亜種ではなく独立した種であることが、2001年に発表されたDNAを用いた分子遺伝学(DNAなどの分子レベルで生物の遺伝を研究する学問)の研究により確認されました。最も特徴的なのは丸く小さい耳で、これは熱帯雨林という高湿度の環境に適応するために進化したとされています。

また、サバンナゾウ(アフリカゾウ)よりも体格が小さく、体高は約2〜2.5メートル、体重は2〜4トン程度とされます。牙はまっすぐで細く、象牙の質が硬くきめ細かいため、違法に狩猟される密猟(法律に違反して野生動物を捕獲する行為)の対象として狙われやすい傾向があります。

皮膚は濃い灰色で、森林の中では周囲に溶け込みやすく、捕食者や人間から身を隠すのに適しています。足の裏は柔らかく、静かに歩くために進化しており、落ち葉や枝の多い地面でも音を立てずに移動できます。これらの形態的な特徴は、マルミミゾウが熱帯林という特異な環境に長期間適応してきた証であり、種としての独自性を裏付けるものです。

アフリカゾウとの違いは見た目だけではない?

見た目の違いに加えて、マルミミゾウとサバンナゾウは遺伝的にも明確に異なる別種です。2001年のアメリカ自然史博物館とジョージア大学の共同研究では、ミトコンドリアDNA(細胞内のミトコンドリアに存在し、母親から遺伝するDNA)と核DNAの両方を分析し、約240万年前に両者が分岐したことが示されました。

行動にも違いがあり、サバンナゾウは広大な草原を大規模な群れで移動するのに対し、マルミミゾウは視界の悪い森林で少数の家族単位または単独で行動します。

また、サバンナゾウは鳴き声や耳の動きなどで情報を伝えますが、マルミミゾウは地面を伝わる振動やフェロモン(動物が放出し、他の個体に影響を与える化学物質)によって静かにコミュニケーションを取ることが多いとされています。これらの違いは生息環境への適応の結果であり、見た目以上に深い生態的差異が存在しています。

マルミミゾウの生息地はどこ?熱帯林に隠された秘密とは?

マルミミゾウは中央アフリカの熱帯雨林に限定的に生息しており、その分布は主にコンゴ民主共和国、ガボン、カメルーン、中央アフリカ共和国などです。これらの地域には広大なコンゴ盆地が広がっており、地球上でアマゾンに次ぐ規模の森林地帯です。

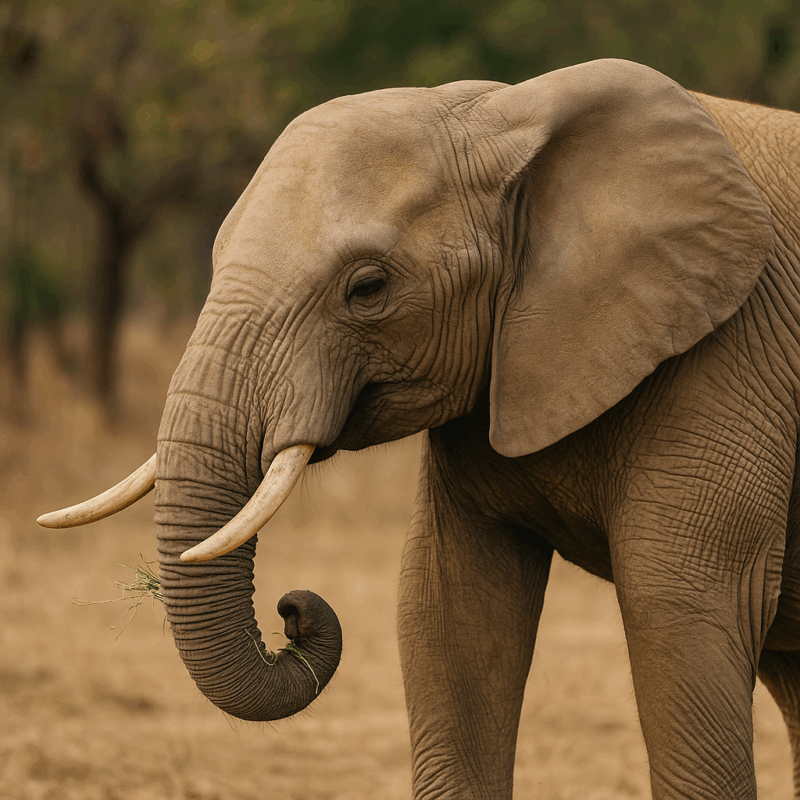

熱帯雨林は降水量が多く、常に湿度が高いため、音や視界が遮られやすく、ゾウにとっては隠密行動が重要となります。森林に適応したマルミミゾウはこの環境で果実や葉、木の皮などを食べながら生活しており、特にイチジクの仲間や野生のカカオなどを好む傾向があることが調査でわかっています。

彼らは果実を食べた後に排泄することで種子を広範囲に拡散する「森の庭師」(果実を食べることで種子を運び、森林の再生を助ける存在)として知られ、森林再生の「キーストーン種」(生態系全体に大きな影響を与える、中心的な役割を持つ種)でもあります。衛星追跡技術や自動カメラの進展により、これまで詳細不明だった生態の一端が明らかになりつつあります。

寿命はアフリカゾウと比べてどうなの?

マルミミゾウの野生での寿命はおよそ60年とされ、これはサバンナゾウとほぼ同等です。長寿の要因には個体の健康状態、食料の豊富さ、ストレス要因の有無などが関係しています。密猟や森林伐採によりストレスが増すと、寿命が短縮することが複数の研究で指摘されています。

また、飼育下では個体差が大きいものの、適切な環境が整えば25年以上生存可能であることが日本の安佐動物公園(広島市にある動物園で、国内で初めてマルミミゾウの繁殖に成功した)での実例(個体名「メイ」、「ダイ」)により示されています。

マルミミゾウは環境変化に敏感な動物であり、ストレスを避けた穏やかな環境での飼育が長寿につながると考えられます。なお、飼育例が少ないため信頼性の高い寿命データは限られており、今後の長期観察が求められています。

マルミミゾウの性格ってどんな感じ?飼育に向いているの?

マルミミゾウの性格についてはまだ研究が進んでいない部分も多いですが、観察記録や飼育例からは比較的おとなしく、慎重な性質を持っているとされています。特に、視界の悪い森林で暮らすことから、警戒心が強く、物音や匂いに敏感に反応します。

また、社会性が高いサバンナゾウに比べて小規模な家族単位で暮らすため、他個体とのコミュニケーションの仕方も異なり、控えめな傾向が見られます。安佐動物公園で飼育された個体でも、飼育員との関係性はゆっくりと築かれ、急な環境変化を苦手とする様子が記録されています。

これらの点から、マルミミゾウは臆病で繊細な一面を持つ動物であり、飼育に際してはストレスを与えない配慮が不可欠といえます。性格の理解は、今後の保護や繁殖計画にも直結する重要な要素であるため、さらなる長期観察と研究が求められます。

生息数はどれほど減っている?現状をどう捉えるべきか?

マルミミゾウの正確な個体数は把握が難しいものの、近年のIUCN(国際自然保護連合)の報告では、10万頭未満まで減少していると推定されています。これは森林という調査が難しい環境に加え、密猟と生息地の破壊が複合的に影響しているためです。

特に象牙目的の密猟は依然として深刻な問題で、森林の奥深くで行われるため摘発も困難です。また、道路建設や森林伐採による生息地の断片化は、個体の移動を妨げ、近親交配による遺伝的多様性の低下も懸念されています。

これらの影響により、マルミミゾウはIUCNレッドリストでCR(深刻な危機)に分類されています。現地では保護区の設置や巡回パトロールの強化が行われているものの、資金や人員の不足が課題となっており、国際的な支援や認知度の向上が不可欠です。生息数を回復させるためには、密猟の抑止と同時に森林全体のエコシステム保全が求められています。

動物園と支援活動から見えてくるマルミミゾウとアフリカゾウの違いとは?

マルミミゾウに会える動物園はある?日本での飼育例とは?

現在、マルミミゾウを飼育している動物園は世界的にも極めて少数です。その中で日本の安佐動物公園(広島県広島市)は、2025年に国内初の繁殖に成功しており、マルミミゾウの「メイ」が1頭の赤ちゃんを出産しました。

この動物園ではマルミミゾウの生態に合わせて施設を設計し、ストレスの少ない環境づくりが行われています。また、一般公開を通じてマルミミゾウの保全や特徴について学べる工夫もされています。こうした飼育事例は、マルミミゾウが持つ希少性や保全の必要性を広く一般に知らせる重要な手段といえるでしょう。

なぜ今、マルミミゾウの保全にクラウドファンディングが必要なのか?

マルミミゾウの保全活動は、限られた財源と人員の中で継続されており、その支援手段のひとつとしてクラウドファンディングが注目されています。特に日本国内では、広島県の安佐動物公園が2023年にマルミミゾウの繁殖に成功し、2024年には赤ちゃんゾウの健やかな成長を支えるためのクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げました。

このプロジェクトでは、ゾウ舎の床材改善や赤ちゃんゾウ専用のプール設置、飼育環境の拡充など、具体的な用途が明示されており、全国から多くの支援が集まりました。

従来の寄付制度では届きにくかった市民の声や関心が、クラウドファンディングを通じて直接的な行動へと結びつきやすくなっている点も特徴です。さらに、SNSや動画配信などを通じて成長の様子を発信することで、支援者と動物園、そして動物たちとの間に新しい関係性が生まれつつあります。

一方、アフリカの現地でもクラウドファンディングは活用されており、密猟防止の監視機器導入やパトロールの人件費確保といった具体的な保全活動に対して国際的な支援を呼びかけるプロジェクトが展開されています。このように、マルミミゾウの未来を支えるために、クラウドファンディングは新たな連携の形を築く重要な手段として機能しているのです。

アフリカゾウとマルミミゾウ、動物園での展示のされ方は違う?

同じアフリカに生息するゾウでありながら、サバンナゾウ(アフリカゾウ)とマルミミゾウの展示には大きな違いがあります。サバンナゾウは世界中の多くの動物園で飼育されており、その大きな体と迫力ある存在感から主役級の展示が多く見られます。

一方、マルミミゾウは非常に限られた施設でのみ展示されており、希少性や繊細な性格ゆえに来園者の接触が制限されることもあります。

さらに、展示解説の内容にも違いがあり、マルミミゾウについては絶滅危惧種としての生態的役割や保護の重要性が強調される傾向があります。こうした展示の差は、単なる動物の違いだけでなく、人間側の関心や理解度の差も反映しているといえるでしょう。

日本人のマルミミゾウ認知度は低い?なぜ話題になりにくい?

日本国内でマルミミゾウの知名度は決して高いとはいえません。その背景には、展示している動物園の数が極端に少ないこと、メディアでの露出が限られていること、そしてアフリカの熱帯林という日本と馴染みの薄い環境に生息していることなどが挙げられます。

また、同じアフリカゾウとして扱われてきた歴史的経緯により、一般的には見た目が少し違うだけの「耳の小さいゾウ」として理解されてしまうこともあります。

しかし、近年では保全活動や動物園の発信、SNSでの情報拡散を通じて、少しずつ認知が広がりつつあります。マルミミゾウの認知度を高めることは、保全活動の後押しにもつながるため、今後の情報発信の工夫が求められています。

マルミミゾウの食べ物から考える環境問題と私たちのつながり

マルミミゾウは、主に熱帯雨林に生息しており、果実や葉、樹皮などを食べて生活しています。特に彼らは“森の園芸家”とも呼ばれるほど、果実を食べて種を広範囲に散布する役割を担っており、森林生態系の維持において欠かせない存在です。しかし、その食性から見えてくる環境問題もあります。

マルミミゾウが生息する森林は、伐採や農地開発によって急速に減少しています。結果として、食べ物が不足し、人間の農作物を狙うようになるなど、人間との軋轢も生まれています。また、豊かな熱帯林が破壊されることで、気候変動の加速や他の生物種の絶滅にも影響を及ぼしています。

こうした問題を知ることは、私たちの日常とも無関係ではありません。消費する商品の背景にある森林破壊や土地利用の問題に目を向けることが、マルミミゾウを守る第一歩になるかもしれません。マルミミゾウの“食べ物”という身近な切り口から、環境と人間のつながりを改めて考えてみてはいかがでしょうか。

マルミミゾウと安佐動物公園──展示が果たす保全の役割とは?

広島県の安佐動物公園は、2025年現在、日本で唯一マルミミゾウを飼育している施設として知られています。特に2025年には国内初となるマルミミゾウの繁殖に成功し、そのニュースは多くのメディアにも取り上げられました。では、この展示は単なる珍しい動物の披露にとどまらず、どのように保全へとつながっているのでしょうか?

安佐動物公園では、来園者がマルミミゾウの生態や絶滅の危機を学べるよう、パネル展示や飼育員によるガイドツアーなどを実施しています。特にマルミミゾウの生息地が森林伐採や密猟によって減少している現状についての情報発信は、保全教育の一環として高く評価されています。

このように、動物園展示は単なる観賞だけではなく、教育・研究・保全の場としての役割を担っています。マルミミゾウを間近に見る体験を通して、多くの人が動物保全に関心を持ち、行動へとつながる第一歩となるのです。