深海に生きる怪大な動物、マッコウクジラについて、人を食べるといううわさを聞いたことはありませんか?そのうわさは何から生まれ、なぜ人々の想像をここまで駆り立てるのでしょうか?

体長20メートル近くにもなり、音波で病をもたらすとも言われるこの動物は、本当にそんなに恐ろしい存在なのでしょうか。そして、人食いのうわさには実際に根拠があるのでしょうか?

この記事では、マッコウクジラの特徴や生態をはじめ、人食いとされるうわさの源についても調べ、これまで気づかなかった視点を描き出します。うわさや元ネタをただ怖がるのではなく、どのような背景や現実があるのかを一緒に見ていきましょう。

- マニアな動物に興味があり、その真相を知りたい方

- 深海生物や義議気味のあるうわさを解明したい方

- 無駄に怖がらず、理系的な解析を求める方

- マッコウクジラの大きさや生態に感動したことがある方

マッコウクジラ 人食い話は本当なのか?特徴や生態から見る真相

マッコウクジラの特徴は、本当に人を攻撃するためのものなの?

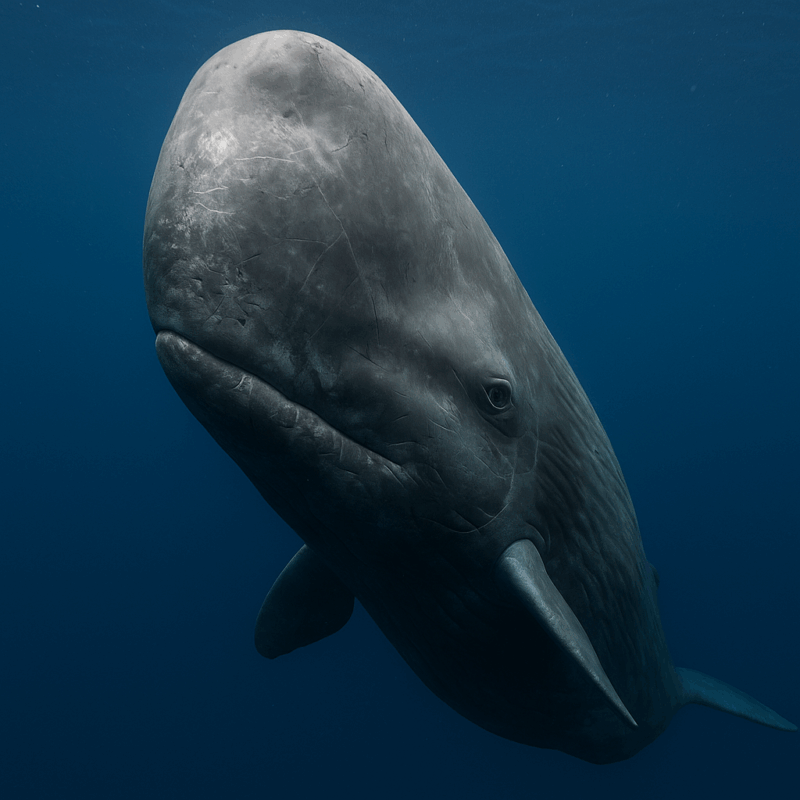

マッコウクジラは、巨大な頭部と鋭く並ぶ下あごの歯を持つ歯クジラの一種です。これらの特徴は見た目のインパクトが強いため、「危険」や「凶暴」といった誤解を受けることがあります。

特に鋭い歯は捕食動物の象徴として描かれがちですが、実際にはマッコウクジラが狙うのは人間ではなく、主に深海に生息するダイオウイカなどの大型無脊椎動物です。この歯は獲物をしっかり捕らえるために進化したもので、人間に対して使用されることは想定されていません。

さらに、鯨の専門家によると、マッコウクジラは人間に対して極めて無関心であるという記録が複数存在します。これまでに自然下で人間を襲ったという科学的・信頼できる報告は一切なく、「人を襲うための特徴」という見方は根拠に乏しいと言えるでしょう。

深海に生きるとは、どんな環境ですごしているの?

マッコウクジラは最大で水深3000メートル以上の深海まで潜水できる、哺乳類として最も深く潜る動物の一つです。このような環境は水温が0度近く、太陽光も届かず、水圧は数百気圧にもなります。こうした極限の環境で生きるため、マッコウクジラは非常に特異な生理的特性を持っています。

たとえば、筋肉中に大量のミオグロビン(酸素を蓄えるタンパク質)を保持し、肺を意図的に収縮させて潜水時の浮力を調整します。また、酸素の消費を抑えるために、潜水中は心拍数を著しく下げることが知られています。これにより、最大90分以上も水中にとどまることが可能となります。

このような生態に適応した能力は、生存のための合理的な進化の産物であり、「異質で恐ろしい存在」という誤解を招いている側面もあります。

人食いのうわさは、どんな事件が発端なの?

マッコウクジラが人を食べたという信頼性のある記録は存在しませんが、歴史的な事件がその誤解を生む要因となったことは事実です。最も有名なのは、1819年に南太平洋で起きたアメリカの捕鯨船エセックス号の沈没事件です。

この事件では、体当たりしてきたオスのマッコウクジラによって船が沈められ、乗組員の一部は小舟で脱出したものの、最終的には過酷な漂流生活を強いられました。この出来事は、後にヘルマン・メルヴィルの『白鯨』のモデルとなり、文学やメディアを通じて「復讐するクジラ」「狂気の巨獣」というイメージが広がっていきました。

これが事実と混同され、「人食い」という誤ったレッテルが貼られるきっかけとなったのです。実際には、クジラが人間を意図的に襲う動機も行動特性もなく、あくまで人為的な創作が招いた誤解に過ぎません。

マッコウクジラはどんな性格をしているとされている?

マッコウクジラは高度な社会性を持つ哺乳類であり、特にメスとその子どもたちは「ナーサリーグループ」と呼ばれる共同体を形成して生活しています。このグループは協力して子育てを行い、外敵から身を守るために連携するなど、きわめて協調的な行動を見せます。

一方、成熟したオスは成長とともに群れを離れ、単独で移動するようになります。この行動パターンが「孤独」や「粗暴」といった誤解を生む一因となっていますが、実際には非常に慎重で警戒心が強い性格であるとされています。

観察データによれば、野生のマッコウクジラが人間に近づく際は距離を保つことが多く、予測不能な動きや接触は極力避ける傾向があります。人間への無関心と慎重さこそが彼らの本来の性格を物語っており、「攻撃的」という見方は科学的にも否定されています。

怪物めいた姿は、何が怖いとされる原因なの?

マッコウクジラの外見は、他のクジラ類と比べても独特で、特に巨大な頭部が印象的です。この頭部の約3分の1には「鯨蝋(げいろう)」と呼ばれる特殊な油脂が詰まっており、これが音波を制御する装置として機能しています。見慣れない構造であるがゆえに、「異様」「怪物的」といった印象を与えてしまうのかもしれません。

また、鋭く並んだ歯や、左右非対称の下あごも非日常的な特徴として恐怖を助長します。しかし、これらの構造はすべて機能的な意味を持っています。例えば、鯨蝋は音波の反響を制御し、深海でのナビゲーションや獲物探知に用いられています。また歯はイカなどを捕らえるのに適した形状で、人間に向けられるものではありません。

つまり、姿形の印象が一人歩きして恐怖を生んでいるに過ぎず、科学的にはすべてが適応の結果なのです。

深海で狩りを行うマッコウクジラのオスは本当に怖い?

成体のオスのマッコウクジラは、単独で深海に潜り、巨大なダイオウイカとの命懸けの捕食活動を行うことが知られています。この捕食行動は、海洋ドキュメンタリーや報道によって dramatized(誇張的に演出)されることが多く、視覚的にインパクトのある吸盤跡などが「戦いの証」として紹介されることもあります。

これが「凶暴な狩人」という印象を強めている可能性があります。しかし、マッコウクジラが人間に対してそのような捕食行動をとった記録はなく、あくまで特定の餌資源に対する適応的行動です。また、彼らは超音波を使って暗闇の中で効率的に獲物を探し、体力と酸素を消費しながら数時間のハンティングをこなします。

これらの行動は高度に洗練されており、「怖い存在」というより「驚異的な能力を持つ海洋哺乳類」として理解すべきでしょう。彼らの狩りは、恐怖の対象ではなく、自然界における役割の一部なのです。

マッコウクジラ 人食いが話題になる理由は?大きさや生態の悪魔性に分け入る

マッコウクジラの重さや大きさは、どれほど見る人を恐怖させるの?

マッコウクジラは地球上で最大の捕食性哺乳類であり、その規模は人間の想像を遥かに超えます。成体のオスでは体長16〜20メートル、体重は40〜60トンに達し、場合によってはそれ以上に成長することもあります。

このサイズは多くの中型船舶を上回り、初めて見る人には圧倒的なインパクトを与えます。特に海中で出会った場合、その巨大な体と静かな動きは「異質な存在」として本能的な恐怖を呼び起こすことがあります。こうした外見上の威圧感が、「人食い」や「危険な生物」といった誤解を助長してきました。

しかし、科学的にはマッコウクジラが人間に危害を加えた事例は存在せず、その大きさは深海環境に適応するための機能的な進化の結果です。広大な海を移動するための持久力や、深海で獲物を追跡するためのエネルギー効率を考えれば、この巨体はむしろ理にかなっています。

対気義のはずの大型動物は、人間にどのような安全性を示すの?

大型動物の多くは、進化の過程で人間との直接的な競争や捕食関係を持たないため、基本的には人間に対して無関心か回避的な行動をとる傾向があります。マッコウクジラもこの例に漏れず、過去の観察記録や調査によると、ダイバーや研究者が接近しても攻撃行動を示した例はほとんどありません。

むしろ一定の距離を保ち、安全圏から様子を伺うような行動をとることが多く、人間に対して積極的な関心を示すことは稀です。また、音波に非常に敏感で、人工音を察知すると速やかに移動する傾向があるため、衝突などの事故も自然界ではほぼ起きません。

加えて、現代のエコツーリズムや調査活動でもマッコウクジラとの遭遇が記録されており、冷静で慎重な反応が確認されています。こうした事実は、「人食い」のようなイメージが単なる誤解であることを裏付けています。

シロナガスクジラと比較して、どちらがより脅威に見えるの?

シロナガスクジラはマッコウクジラよりさらに大きく、最大体長は30メートルを超えますが、性質や捕食形態において大きな違いがあります。シロナガスクジラはヒゲクジラ類に分類され、歯を持たず、プランクトンの一種であるオキアミを主な食料としています。水を大量に吸い込み、ヒゲ板で濾し取って食べるため、捕食行動に「攻撃性」はほとんど見られません。

対して、マッコウクジラは歯クジラ類であり、明確な歯を持ち、ダイオウイカなどの大型無脊椎動物を主に捕食します。この違いが、見た目や行動への印象を大きく分ける要因となっています。特に鋭い歯や巨大な頭部を備えたマッコウクジラは、より「危険な生物」に見えがちです。

しかし実際には、どちらの種も人間に対しては無害であり、観察上での攻撃行動の報告はほとんどありません。印象の違いは、捕食方法や進化の方向性に起因する視覚的・感情的なものにすぎません。

マッコウクジラは絶滅危惧種?現代の人間による影響とは?

マッコウクジラは2025年現在、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいて「準絶滅危惧(Near Threatened)」に分類されています。20世紀中頃までは商業捕鯨の対象となっており、特に鯨蝋(スパームオイル)は産業用潤滑油や化粧品の材料として高値で取引されていました。

その結果、大量の個体が捕獲され、分布域の一部では著しい個体数の減少が記録されました。1980年代以降は多くの国で商業捕鯨が禁止され、保護の対象となっていますが、完全に安心できる状況ではありません。

海洋プラスチックの誤飲、ソナーなどの音響汚染による聴覚へのダメージ、気候変動による生息地の変化など、現代的な脅威は依然として存在しています。マッコウクジラを守るには、国際的な協力と持続的なモニタリングが不可欠です。

大型なのに、他の大型クジラにはない性格の特色とは?

マッコウクジラは他のクジラと比べて、特に知性と社会性に富んだ動物です。母系を中心としたグループで生活し、子育てや防衛、情報の共有といった行動が確認されています。また、仲間同士の音声コミュニケーションには「クリック音」と呼ばれる独特なパターンがあり、これは地域ごとに異なる「方言」のような特徴を持っています。

こうした音声信号は、位置や個体識別、協調行動に利用されており、人間の言語に近い構造を示す可能性も指摘されています。さらに、文化的伝承と呼べるような行動の継承も見られ、特定の狩りの方法や移動ルートが世代を超えて共有されているのです。

こうした高度な社会構造と行動様式が、「単なる動物」という枠を超えた存在としての魅力を持つ一方で、誤解や神秘性を生んでいるともいえるでしょう。

マッコウクジラの音波は何のため?影響範囲は人間も包み込む?

マッコウクジラは、エコーロケーション(反響定位)と呼ばれる能力を活用し、深海の暗闇の中で獲物を探知しています。クリック音と呼ばれる強力な音波を発し、それが物体に当たって返ってくる反射音から、相手の大きさ・距離・密度などを把握しています。クリック音は最大で230デシベルを超えることがあり、これはジェットエンジンの数倍にも相当するレベルです。

この音は深海の捕食やナビゲーションには欠かせない機能ですが、一部の研究では、近距離でこの音にさらされた人間や他の哺乳類に影響を及ぼす可能性があると指摘されています。実際には、人間がそのような至近距離に長時間滞在する機会はほとんどなく、健康被害が確認されたケースもありません。

ただし、海洋開発や軍事用途のソナーなど、人工的な音波との干渉がクジラに与えるストレスは無視できず、音環境の保全も今後の課題となっています。

マッコウクジラ 人食い伝説の総括──誤解の正体と科学的真実を読み解く

- マッコウクジラが「人食い」とされるのは文学や逸話による誤解であり、科学的根拠は存在しない。

- 巨大な体や鋭い歯といった特徴は、深海での捕食に特化したものであって、人間を襲うためのものではない。

- 歴史的事件(エセックス号など)が創作作品と融合し、人間に対する攻撃性という誤った印象を広めた。

- マッコウクジラは社会性の高い生き物であり、特にメスと子どもたちは群れで協力しながら暮らしている。

- 深海での特殊な生活環境に適応した体の構造や行動様式が、しばしば「異様」「怖い」と誤解される一因となっている。

- 実際の性格は警戒心が強く慎重であり、人間との接触においても距離を取る行動が多く観察されている。

- オスは単独行動で狩りを行うが、その攻撃性は獲物に限定されており、人間に向けられるものではない。

- 230デシベルにも達するクリック音など、高度な音波能力も備えており、その驚異的な能力が神秘性と誤解を生んでいる。

- シロナガスクジラとの比較では見た目や捕食スタイルの違いから、より「危険」と誤認されやすいが、両者とも基本的には温厚な種である。

- マッコウクジラは現在「準絶滅危惧種」に指定されており、過去の捕鯨と現代の海洋環境の変化が依然として脅威となっている。

- 人間に対して攻撃的な記録は存在せず、誤解を解くには科学的事実と社会的想像のギャップを理解することが重要である。

- 恐怖の対象ではなく、驚異的な進化と知性を持った海の生き物として正しく理解することが、共存の第一歩になる。