海に暮らす不思議な生き物、スナメリ。

見た目はシロイルカに似ていて、どこか親しみやすい印象を持つこの生物が、実は絶滅危惧種に指定されていることを知っていますか?

生息地はどこに限られているのか、寿命や性格、大きさなど、知られざる特徴を深掘りすることで、スナメリの本当の姿が見えてきます。

そもそもスナメリは何類に分類され、どんな鳴き声を発するのでしょう?

赤ちゃんスナメリはどんなふうに育つのか、そして人間との距離感は安全なのでしょうか?

この記事では、スナメリという海の小さな住人について、他にはない視点で徹底的に解き明かしていきます。

- スナメリのことを詳しく知りたい方

- 海の哺乳類に興味がある方

- 絶滅危惧種の現状に関心がある方

- 動物園や水族館以外でも自然とつながりたいと感じている方

スナメリの生息地はどこ?特徴から見える本当の姿

スナメリの生息地は具体的にどこ?国内外の分布状況とは?

スナメリはアジアの沿岸に分布するネズミイルカ科の海棲哺乳類で、特に日本・中国・韓国沿岸に集中しています。日本国内では、伊勢湾、三河湾、有明海、瀬戸内海などの内湾や河口部が主要な生息地として知られています。これらの地域は水深が浅く、流れも緩やかで、干潟や藻場が発達している点が共通しています。

国外では、中国・長江流域に生息する淡水型スナメリ(長江スナメリ)が知られており、これは世界的にも珍しい淡水に適応したクジラ類です。長江スナメリはIUCN(国際自然保護連合)によって絶滅危惧IB類(EN)に分類され、国際的な保護対象となっています。韓国では黄海に面した西岸地域での観察記録が多く、沿岸型の生活をしていることが分かります。

これらの地域にスナメリの生息が集中しているのは、彼らが浅海性の動物であるためです。深海や外洋には適応しておらず、また捕食対象となる小型魚類や甲殻類が多い沿岸部で生きる必要があります。さらに、彼らは群れを作らず数頭単位で静かに暮らすため、人目につきにくく、分布状況の調査には音響探知などの専門技術が用いられています。

このように、スナメリの生息地は地理的にも生態的にも非常に限定されており、特定の環境条件が整っていなければ定着できません。そのため、生息地の喪失や水質の変化は直ちに個体群の危機につながるのです。分布状況の把握と保全対象地域の特定は、将来的な種の維持に欠かせない要素だといえるでしょう。

スナメリの特徴とは?見た目・行動・適応力から読み解くその魅力

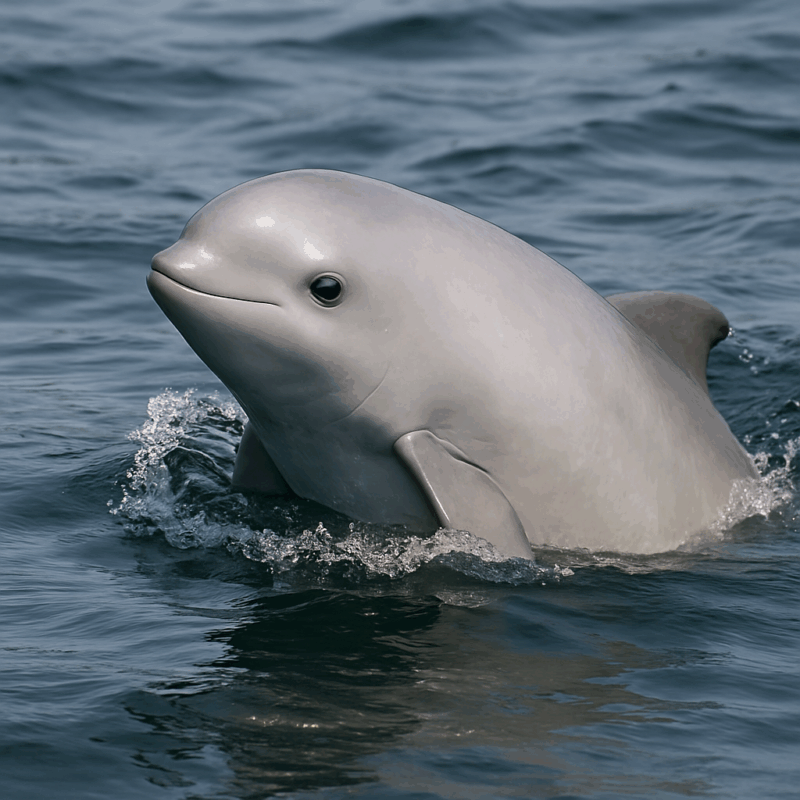

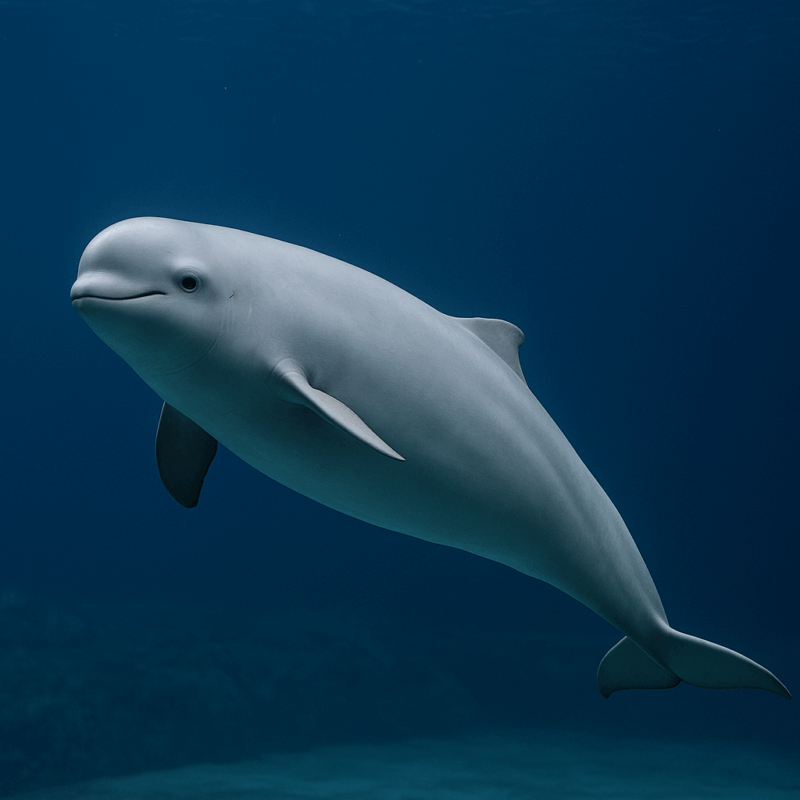

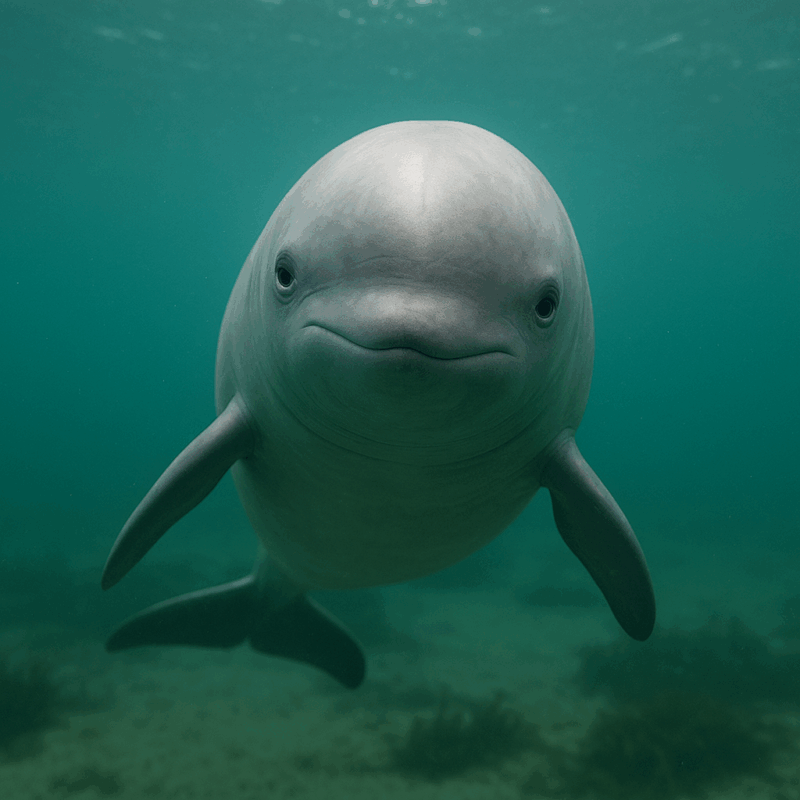

スナメリは、ネズミイルカ科に属する小型のイルカで、他の多くのイルカと異なり背びれを持たない点が最大の特徴です。体は丸みを帯びた流線型で、色は灰色から青灰色、個体によっては淡く白っぽく見えるものも存在します。成体の体長はおよそ1.5〜2メートル、体重はおおむね70〜100kgとされ、ネズミイルカの中でも比較的小型の部類に入ります。

行動の特徴としては、ジャンプや高速遊泳といった派手な行動を見せることが少なく、水面下を静かに移動する姿がよく観察されます。また、2〜3頭の小さな群れを形成する傾向があり、強い社会性を示す他のイルカ類とは一線を画しています。警戒心が強く、人目につきにくいため、野生下での観察は困難です。

こうした静かな行動様式は、沿岸部の浅く狭い環境に適応するためと考えられており、騒音や視認性を下げることで捕食者から身を守っている可能性もあります。さらに、背びれがない滑らかな体型は、浅海域を移動する際に水草や漁具に引っかかりにくくする利点も持ちます。

スナメリは見た目の愛らしさだけでなく、その形態や行動においても、独自の適応戦略を持つ生物だといえるでしょう。こうした特徴は、生息地の選択とも密接に関係しており、理解が進めば進むほど保全の重要性も見えてきます。

スナメリとシロイルカは似ているけど何が違う?混同されやすい理由とは?

スナメリとシロイルカ(ベルーガ)は、色合いや丸みを帯びた体型からしばしば混同されがちですが、分類学上も生態的にも大きく異なる種です。スナメリはネズミイルカ科に属し、温帯の沿岸域に分布している一方、シロイルカはイッカク科に属し、北極圏の寒冷海域を中心に生息しています。

見た目の違いとしては、シロイルカは成長するにつれて体が真っ白になりますが、スナメリは基本的に灰色で、白くなることはありません。また、シロイルカには首の骨が柔軟で、顔を左右に振ることができるという独特の特徴があり、表情も豊かです。スナメリは首の可動性が低く、顔つきもよりシンプルで控えめです。

さらに鳴き声にも顕著な違いがあります。シロイルカは「海のカナリア」と称されるほど多彩で大きな音を出すのに対し、スナメリは人間の可聴域を超える高周波のクリック音で静かにコミュニケーションをとります。この違いは生息環境とエコーロケーションの方法に起因しています。

混同が起こる原因の一つに、水族館での展示が挙げられます。どちらも比較的穏やかで親しみやすい見た目をしており、特に子どもや一般の来館者にとっては違いが分かりにくいのが実情です。しかし、分類・分布・行動・鳴き声の違いを学ぶことで、より正確な理解につながります。

誤認を避けるためにも、専門施設や教育機関では明確な解説と比較展示が求められています。両者の違いを知ることは、海洋哺乳類全体への理解を深める第一歩となるのです。

スナメリの大きさはどのくらい?成長とともに変化する体型の秘密

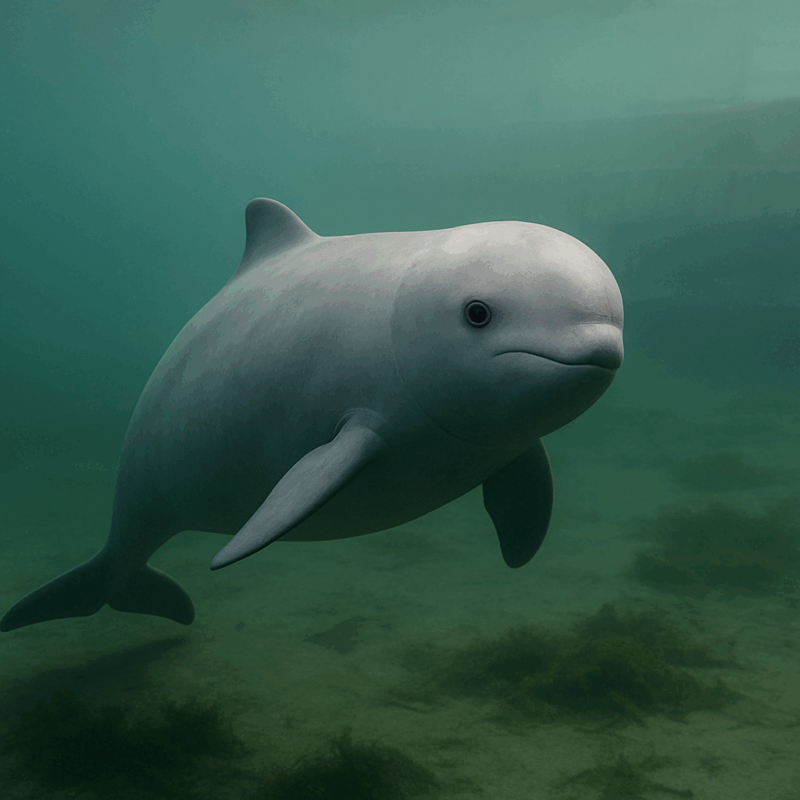

スナメリの成体は、体長およそ1.5〜2メートル、体重は約70〜100kgとされています。これはネズミイルカ類としては中型の部類で、イルカ類全体から見ると比較的小型に分類されます。出生時の赤ちゃんは約70〜80cmと小柄で、生後しばらくは母親と行動をともにしながら成長していきます。

この大きさは、スナメリが生息する環境と密接な関係があります。内湾や河口などの浅く複雑な地形では、小型であることで機敏に動け、障害物を避けながら餌を探すことが可能です。大型のクジラと異なり、広大な外洋ではなく限られたエリアに適応したサイズなのです。

成長とともに体型は変化します。赤ちゃんの頃は丸みを帯びていますが、成長するにつれて流線型のすっきりした姿になっていきます。この形状は水の抵抗を減らし、効率よく泳ぐための進化的特徴といえるでしょう。

また、スナメリは他のイルカ類に比べて脂肪層が厚く、これが体温保持や浮力調整に寄与していると考えられています。こうした構造もまた、大きさや体型と密接に関連しています。

大きさという外見的特徴からも、スナメリがどのような環境に適応してきたかが浮かび上がります。保全の観点からも、このような生態的特徴を理解することは不可欠です。

スナメリの性格ってどんな感じ?人懐っこいという噂は本当?

スナメリは基本的におとなしく、臆病な性格をしているとされます。野生下では警戒心が強く、船や人の気配に気づくとすぐに離れていくことが多いため、観察が非常に難しい種類です。こうした行動は、自衛本能によるものであり、生存戦略の一つと考えられています。

一方で、水族館など飼育環境下では、人間との接触が日常的になるため、人懐っこいと感じられる場面もあります。トレーナーとの信頼関係が築かれると、自ら近づいてきたり、指示に応じた行動を見せたりすることもあります。ただし、これはあくまで飼育環境に特化した適応であり、野生の個体には当てはまりません。

また、スナメリは群れを作るイルカとは異なり、2〜3頭程度の小規模なグループ、あるいは単独で行動することが多いです。仲間同士で鳴き声を使って連絡を取り合う様子は見られますが、イルカほどの社会性は観察されていません。

このように、スナメリの性格は非常に繊細で、人間の行動や環境の変化にも敏感です。そのため、野生での研究は慎重に行われており、人との距離を尊重した観察が求められています。

性格の理解は、保全活動や展示教育にも関係する重要な視点です。人懐っこさを期待して接するのではなく、本来の野生動物としての一面を尊重する姿勢が大切です。

スナメリの赤ちゃんはどう育つの?親子の絆が生む生存戦略とは?

スナメリの赤ちゃんは、母親から生まれてすぐに海中で生活を始めます。出生時の体長は約70cmと小柄で、生後直後から母親のそばで泳ぎ、授乳を通じて栄養を摂取します。授乳期間は6ヶ月から1年程度とされており、その間に海で生きるための技術や行動を学んでいきます。

母親は赤ちゃんと常に一緒に行動し、捕食者からの保護や移動のサポート、鳴き声による連絡など、あらゆる面で支援を行います。スナメリの赤ちゃんは母親の背中やそばにぴったりと寄り添いながら泳ぐ姿がしばしば確認されています。

また、母子間では特有の音声によるコミュニケーションが行われており、個体認識の手段にもなっています。赤ちゃんが迷子になった場合でも、鳴き声を頼りに再会できるという観察報告もあります。

このように、スナメリの育児は極めて密接かつ長期的であり、哺乳類らしい親子の絆が生存率の向上に寄与していると考えられます。保護活動においても、母子をセットで保全対象とすることが推奨される理由はここにあります。

赤ちゃんの成長過程を知ることは、スナメリの生活史全体を理解するうえでも重要なポイントです。その繊細な育児戦略は、種の未来を支える基盤といえるでしょう。

スナメリの生息地が減っている理由とは?絶滅危惧の背景と人間の関わり

スナメリは何類に分類されるの?哺乳類としての意外な共通点とは?

スナメリはクジラ目ネズミイルカ科に属する哺乳類であり、人間と同じく肺で呼吸をし、赤ちゃんを母乳で育てるという特徴を持っています。見た目こそ魚類に似ていますが、分類上はイルカやクジラと同じ仲間で、温血性(恒温性)の動物です。これは外部の気温に関係なく体温を一定に保てるという特徴を意味します。

スナメリは水中で生活しているにもかかわらず、鰓(えら)呼吸はせず、定期的に水面に浮上して空気を吸う必要があります。そのため、呼吸孔(鼻孔)は頭のてっぺんにあり、効率よく呼吸ができる構造になっています。

また、他の哺乳類と同様に胎生であり、親から生まれたあともある程度の期間は母親に育てられます。これは、繁殖と子育てに大きなエネルギーを割く戦略であり、個体数の増加は緩やかですが、その分生存率を高めることに寄与します。

スナメリが哺乳類であるという事実を正しく理解することは、彼らの生態や保全において非常に重要です。魚類とは異なる体のつくりと生活様式を持つことから、保護や研究の方法も異なり、哺乳類特有のケアが必要とされます。

スナメリが絶滅危惧種になった原因とは?海洋環境の悪化がもたらす影響

スナメリの中でも、特に中国・長江に生息する長江スナメリは、IUCN(国際自然保護連合)により「絶滅危惧IB類(EN)」に指定されています。この分類は、将来的に高い確率で絶滅の恐れがあることを示しており、実際にその個体数は大幅に減少しています。

主な原因は海洋環境の悪化であり、特に水質汚染・生息地の破壊・混獲(意図せず漁網にかかること)などが挙げられます。工業排水や生活排水によって汚染された海域では、スナメリの主な餌である小魚や甲殻類も減少し、栄養状態の悪化を引き起こします。

また、船舶の増加に伴う騒音やスクリューによる衝突事故も大きなリスクです。スナメリは音に非常に敏感で、エコーロケーションを使って移動や餌探しを行っているため、過度な人工音は生活の妨げとなります。

さらに、沿岸開発や埋め立てによる干潟・藻場の減少も深刻です。こうした環境変化が進行すると、繁殖や育児に適した場所が失われ、個体数の回復がさらに困難になります。

このような要因が複合的に絡み合い、スナメリの絶滅リスクは年々高まっているのが現状です。保全には、生息地の保護とともに、漁業・開発・排水管理の見直しが不可欠です。

スナメリの食べ物は何を食べるの?環境変化と食性の関係性とは?

スナメリは主に魚類や甲殻類、頭足類(イカやタコ)などの小型海洋生物を捕食する動物です。具体的にはイワシやアジ、サバなどの小魚のほか、エビや小型のカニも食べることが知られています。

その食性は環境によって大きく左右されます。浅海域や内湾に生息するスナメリにとって、そこに棲む餌生物の種類と量は生存のカギです。ところが近年、沿岸の水質悪化や乱獲、藻場の消失によってこれらの生物が減少し、スナメリの食物資源も乏しくなりつつあります。

また、プラスチックごみやマイクロプラスチックを誤食するリスクも指摘されています。消化できない異物が体内に蓄積すれば、健康を害する原因にもなりかねません。こうした海洋ゴミ問題は、餌の質だけでなく安全性の面でもスナメリに悪影響を与えています。

スナメリの食性は、単に食べるものを示すだけでなく、海洋生態系の健全性を映す鏡でもあります。彼らが安定して餌を確保できる環境づくりは、生息地の保全とも密接に結びついているのです。

スナメリの寿命はどのくらい?野生と飼育下で異なる生活環境の影響とは?

スナメリの寿命は、野生下では約20年、飼育下では適切なケアのもとで30年近く生きることもあるとされています。たとえば、日本国内では水族館で33歳まで生きた記録もあり、個体差はありますが飼育下の方が長寿になる傾向があります。

野生個体の寿命が短くなる主な要因は、人間による環境汚染や混獲、衝突事故などの外的要因です。とくに沿岸部に生息しているスナメリは漁業との接点が多く、誤って網にかかることで命を落とす例が後を絶ちません。また、水質悪化や気候変動の影響による餌不足も、健康状態を左右する要素です。

一方、飼育下ではこれらの危険を回避できることに加え、定期的な健康診断や栄養管理が行われるため、比較的長く健康に暮らすことが可能です。ただし、ストレスの少ない飼育環境の確保や、運動不足を防ぐ工夫も求められます。

寿命の長短は、生息環境の質と直結しています。野生環境を守ることが、ひいては彼らの平均寿命を延ばすことにつながるという視点は、保全を考える上で極めて重要です。

スナメリは本当に危ない存在なの?人間との関係から見る安全性とは?

「スナメリは危険な動物なのでは?」と不安に感じる人もいるかもしれませんが、その心配は無用です。スナメリはきわめて温厚で、臆病な性格の海洋哺乳類です。人間に対して攻撃的な行動をとった記録はほとんどなく、むしろ人の活動によって危険にさらされているのが実態です。

野生のスナメリは、人の気配を感じると距離を取ろうとする習性があります。自ら積極的に近づいてくることは稀であり、その慎重な行動がかえって誤解を招くこともあります。また、水族館などの飼育下においても、適切な管理がなされていれば来館者に危害を加えるようなことはありません。

実際には、人間の活動がスナメリにとってのリスクとなっています。例えば、漁網に誤ってかかる混獲事故や、海上交通による衝突、水質汚染などがあげられます。こうした脅威に対し、スナメリは無防備であることが多く、危険を回避する術を持ちません。

そのため、スナメリを「危ない存在」とみなすのではなく、「危機にある存在」として正しく理解することが求められます。誤ったイメージが広まることは、保全意識を妨げる要因にもなり得るのです。

スナメリの鳴き声にはどんな意味があるの?コミュニケーション方法の不思議

スナメリは、他のハクジラ類と同様に「クリック音」と呼ばれる高周波音を使って周囲を把握し、仲間とコミュニケーションを取っています。この音は人間の耳ではほとんど聞き取れませんが、水中では非常に効果的な手段として機能しています。

クリック音は、反響定位(エコーロケーション)という仕組みで使用されます。自分が発した音が物体に当たって返ってくる反響を解析することで、距離や形状を認識します。視界の利かない水中で生活するスナメリにとっては、まさに“第二の目”のような役割を果たしているのです。

また、母子間では特有の音声による呼びかけが確認されており、赤ちゃんが母親を探す際にも使われています。これにより、親子が離れてしまったときにも再会できる可能性が高まります。

近年の研究では、スナメリが発する音には個体差があり、状況によって使い分けている可能性も指摘されています。水中録音や音響解析の技術が進んだことで、今後さらに多くのことが解明されると期待されています。

このように、スナメリの鳴き声は単なる“音”ではなく、生存戦略の中核をなす重要な手段です。その静かな声に耳を傾けることは、私たちが彼らの世界に歩み寄る第一歩になるでしょう。

スナメリの生息地と生態に関する総括

- スナメリは日本を含む東アジアの沿岸域に生息し、特に伊勢湾や有明海などの内湾に集中して見られる。

- 生息地が限定されているのは、穏やかで浅い海域を好む体の構造や餌の分布など、環境への高度な適応によるものである。

- 見た目や性格、鳴き声など独自の特徴を持ち、他のイルカ類とは異なる生態を示している。

- 長江スナメリは絶滅危惧IB類に指定されるなど、一部地域では個体数が急減しており、保全の必要性が高まっている。

- 主な脅威は水質汚染、混獲、海上交通や騒音、公害、沿岸開発など、人間の活動に起因するものが多い。

- スナメリは魚類ではなく哺乳類に分類され、呼吸・繁殖・育児すべてにおいて哺乳類らしい行動が見られる。

- 餌となる魚や甲殻類の減少、誤飲によるマイクロプラスチックの影響など、食性にも環境悪化の影響が及んでいる。

- 鳴き声は反響定位や親子間のコミュニケーションに使われ、生活や生存戦略の中心的な役割を果たしている。

- 野生下の寿命は20年前後、飼育下では30年を超える例もあり、生息環境が寿命に大きく影響する。

- スナメリは人間にとって危険な動物ではなく、むしろ人間活動によって危険にさらされている存在である。