キツツキとはどんな鳥なのでしょうか。

森の中で響くドラミングの音や独特の鳴き声を聞いたことがある方もいるかもしれません。

では、キツツキはなぜ木をつつき続けるのでしょうか。その生息地は世界のどの地域に広がっているのでしょうか。

そして、種類ごとの特徴や巣穴の作り方、ヒナの育て方にはどんな違いがあるのでしょうか。

さらには寿命や文化的な位置づけ、季語としての存在感まで考えたことはありますか。

本記事では、キツツキの生態をあらゆる角度から深掘りし、他では得られない知識を整理してお伝えします。

あなたがまだ知らないキツツキの秘密に触れる準備はできていますか。

- 森の中で聞こえる音や鳥の生態に疑問を持った方

- キツツキの生息地や種類について詳しく知りたい方

- 鳴き声やドラミングの理由を深掘りしたい方

- 季語や文化的な側面からキツツキに興味を持つ方

キツツキの生息地と特徴から見える姿

キツツキとはどんな鳥なのか?

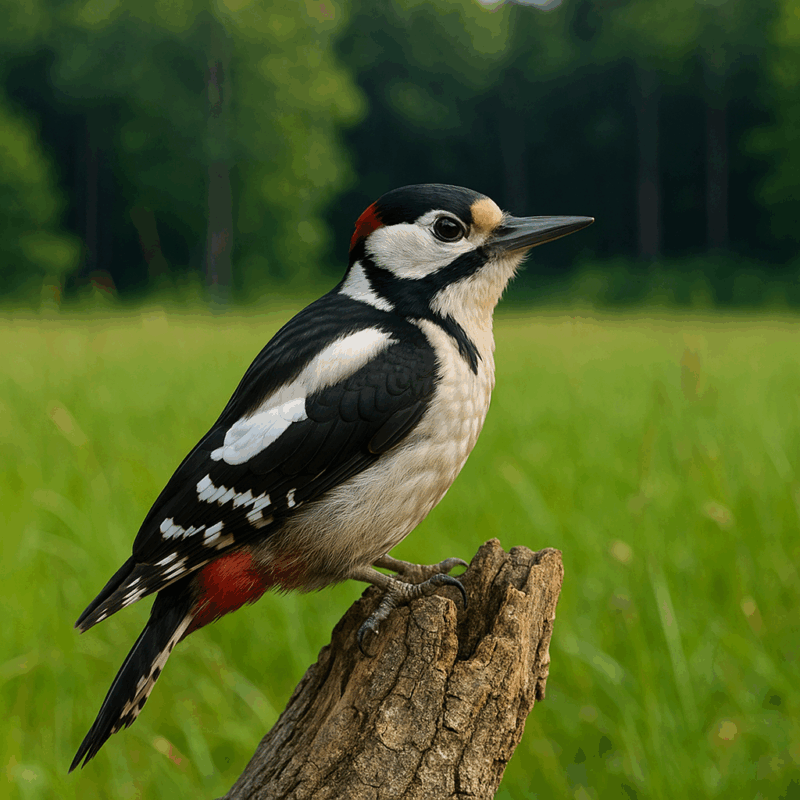

キツツキとは、キツツキ目(Piciformes)キツツキ科に属する鳥の総称で、世界に230種以上が知られています。日本ではアカゲラ、アオゲラ、コゲラなど約10種が確認されています。

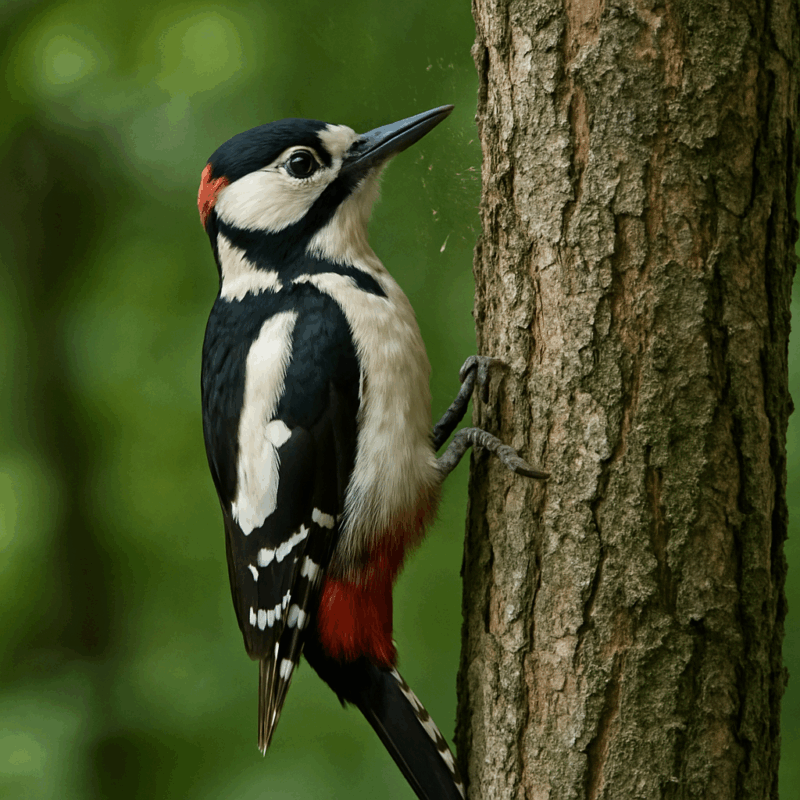

結論から言えば、キツツキは「木を利用して生きることに特化した鳥」です。その大きな特徴は、木の幹を強力なくちばしで叩きながら昆虫を探したり、巣を作ったりする生活様式にあります。

なぜこれが重要かというと、他の鳥にはない進化を遂げ、森林生態系で独自の役割を果たしているからです。例えば、頭部の構造は木を叩いても脳が損傷しないように進化しており、くちばしの衝撃は最大で毎秒20回、1日あたり数千回に及ぶこともあります。

これは人間であれば脳震盪を起こすレベルの衝撃ですが、キツツキは骨格と筋肉の仕組みによってそれを吸収しています。さらに尾羽は硬く進化し、木に垂直にとまる際の支えとして機能しています。

キツツキの特徴は何が特別なのか?

キツツキの最も特別な特徴は「ドラミング」と呼ばれる木を叩く行動にあります。

結論から言えば、この行動は単なる採餌ではなく、多目的な役割を持つのです。なぜなら、ドラミングはエサ探しに加えて、縄張りの主張、仲間との合図、さらには求愛行動にも使われるからです。

実際に、繁殖期にはオスがリズミカルに木を叩き、その音でメスにアピールします。また、ドラミングの回数やリズムは種類ごとに異なり、鳥類学者はこれを識別の手がかりにしています。

さらに注目すべきは、脳を守る構造です。人間のボクサーであれば脳震盪を起こすような衝撃でも、キツツキは頭蓋骨の衝撃吸収構造と脳を包むスポンジ状の骨で安全を確保しています。

また、舌も独特で、頭蓋骨を一周するほど長く伸び、木の奥に潜むアリや幼虫を捕らえることができます。

キツツキの種類はどれくらいあるのか?

結論として、キツツキは世界に約230種(2025年現在)が確認されており、南極とオーストラリアを除くほぼ全世界に分布しています。以下のように整理すると理解しやすいでしょう。

- 世界全体の種類数

- 約230種が知られており、熱帯から寒帯まで幅広い環境に生息

- 特に熱帯雨林に多様性が集中しており、カラフルな種も多い

- 北米の代表的な種類

- ヤマゲラ(Pileated Woodpecker):全長40cm近い大型種

- ダウンィー・ウッドペッカー:小型で都市部にも適応

- ヨーロッパの種類

- ヨーロッパアオゲラ(European Green Woodpecker):ヨーロッパ全域に分布

- キタタキ:乾燥地の環境にも適応

- 日本に生息する種類(約10種)

- アカゲラ:北海道から九州まで広く分布

- アオゲラ:日本固有種で、本州・四国・九州に生息

- コゲラ:日本最小のキツツキで、都市の公園にも見られる

- 熱帯地域の多様性

- アマゾンなどの熱帯雨林には数十種が共存

- 鮮やかな赤や黄色の羽色を持つ種類が多い

- 絶滅危惧種の存在

- 森林伐採や生息地破壊により、一部の種はIUCNレッドリストに登録

- 代表例:キタタキやキバシリゲラなど

キツツキのドラミングはなぜ行うのか?

キツツキのドラミングとは、木の幹や枝をリズミカルに連続で叩く行動を指します。

結論からいえば、これは単なるエサ探しの行為ではなく、多様な目的を持った行動です。第一に、昆虫を探すために木を叩くことがありますが、それ以上に重要なのは縄張りの主張や繁殖期のアピールです。

特に春になると、オスは大きな音を響かせ、自分の存在を周囲に知らせます。なぜ木を選ぶのかというと、木材は中空部分が多く、太鼓のように音が響き渡るからです。鳥類学の研究では、樹木の種類や幹の太さによってドラミングの音色が変わることが確認されています。

つまり、ドラミングは「森の楽器」を使った自己表現なのです。また、1秒間に15〜20回の速さで叩く種もおり、音速は人間が手で再現できないほどの正確さです。これにより、仲間やライバルに明確なメッセージを伝えることができます。

キツツキは季語としてどう使われてきたのか?

キツツキは古くから日本文化の中で親しまれ、俳句や和歌では秋の季語として登場してきました。結論からいえば、これは自然の音を通じて季節を感じ取る日本人の感性と深く結びついています。

例えば、森の中で木をつつく音は秋の静けさに溶け込み、落葉の風景と調和する情景として描かれてきました。俳句の例では「啄木鳥や落葉の森に音ひびく」といった表現が知られており、寂しさやもの静けさを強調する季節感を持っています。

なぜ秋に結びつけられるのかというと、繁殖期が終わった後でも木をつつく習性が続き、秋の森で特に響きやすいからです。

また、古典文学においても啄木鳥は「自然と人をつなぐ存在」として登場し、風流の象徴とされました。現代においても、自然観察や文学教育の題材として使われることがあり、単なる鳥の名前を超えて文化的価値を持っています。

キツツキの鳴き声にはどんな意味があるのか?

キツツキはドラミングだけでなく、鳴き声によっても重要なコミュニケーションを行います。結論として、鳴き声は警戒、求愛、仲間との連絡など多様な役割を担っています。

例えば、日本で最も身近なコゲラは「ギィー、ギィー」と金属的な声で鳴き、仲間と居場所を確認し合います。アオゲラは「キョッ、キョッ」と大きく響く声を持ち、広い森林の中でも遠くまで伝わるよう進化しています。

このように鳴き声は種類によって異なり、研究者は鳴き声の分析から個体識別や行動の把握を行っています。なぜ鳴き声が必要かというと、ドラミングだけでは伝わらない短距離の合図や、巣穴の中にいるヒナへの合図に適しているからです。

実際、ヒナにエサを与える際には特定の鳴き声を使い分け、親子の認識を強めています。さらに繁殖期にはドラミングと鳴き声を組み合わせ、より強力に自己主張します。

キツツキの生息地から考える暮らしと寿命

キツツキはなぜ木をつつくのか?

キツツキが木をつつく行動には、少なくとも三つの大きな理由があります。

結論からいえば、それは「食事」「住居」「コミュニケーション」という生存の基本を満たすための行動です。

第一に、木の中に潜む昆虫を捕らえるためです。特にアリやカミキリムシの幼虫などは木材の内部に隠れるため、強力なくちばしと長い舌を駆使して掘り出す必要があります。

第二に、繁殖や休息のための巣穴を作ることです。枯れ木や柔らかい木を選んで穴を掘り、安全な空間を確保します。

第三に、ドラミングによる仲間やライバルへの合図です。繁殖期には特に盛んに行われ、木を叩くリズムが歌の代わりとなります。

研究によると、1日あたり数千回以上木をつつくことも確認されており、驚異的な持久力を持っています。このように木をつつく理由は単純ではなく、多目的であり、キツツキが森林生態系で生き抜くための総合的な戦略といえるのです。

キツツキの巣穴はどんな工夫があるのか?

キツツキの巣穴は、単なる木の穴ではなく、精巧に設計された住まいです。結論からいえば、巣穴は外敵からヒナを守りつつ、繁殖を成功させるための構造になっています。

まず、木を選ぶ際には、内部が適度に柔らかい部分を探します。枯れ木や内部が腐った木は掘りやすく、かつ断熱性にも優れています。入口の大きさは自分の体が通れる最小限にし、フクロウやヘビなどの捕食者が侵入しにくいよう工夫されています。

内部は30〜50センチの深さを持ち、底は球状に広がっており、卵やヒナが落ちにくい構造です。

また、巣穴は毎年新しく作られることが多く、古い巣穴はシジュウカラやフクロモモンガなど他の動物が再利用します。森林生態学の研究では、この再利用が生態系の多様性を高める要因になっていると指摘されています。

キツツキのヒナはどのように育つのか?

キツツキのヒナは、完全に親に依存して成長します。結論として、巣穴という安全な空間と親鳥の献身的な世話がヒナの生存を支えています。卵は1回の繁殖で4〜6個産まれ、親鳥はおよそ2週間交代で抱卵を続けます。

孵化したばかりのヒナは裸で目も閉じており、自力では何もできません。親は一日に何十回もエサを運び、主に昆虫を小さくして与えます。ヒナは急速に成長し、約20日から30日で羽毛が生え揃い、外の世界を覗くようになります。

その後「巣立ち」を迎えますが、数週間は親が近くで世話を続けます。研究によると、親は危険を察知すると鳴き声やドラミングで警告し、ヒナを守る行動を取ります。こうした協力的な子育ては、キツツキが比較的安定した繁殖を可能にしている理由の一つです。

キツツキの寿命はどれくらいなのか?

キツツキの寿命は種類や生息環境によって差がありますが、結論として野生ではおおむね5〜10年程度とされています。

例えば、日本に広く生息するアカゲラは平均で7年前後生きるとされ、小型のコゲラは寿命がやや短い傾向にあります。長生きする個体では10年以上確認された例もありますが、それは捕食者が少なく、生息地が安定している場合に限られます。

なぜ環境によって寿命が変わるのかというと、食料の安定性や天敵の有無、さらには森林伐採など人間活動の影響が大きいからです。研究によると、保護区や自然度の高い森林に暮らすキツツキは寿命が延びやすく、都市部の断片化された森林では逆に寿命が短くなります。

また、巣穴の質も寿命に直結し、安全な繁殖場所を確保できるかどうかで世代交代の成功率が変わります。

キツツキの生息地はどう広がっているのか?

キツツキは2025年現在、南極大陸とオーストラリアを除く世界中に分布しています。結論から言えば、彼らは森林が存在する限り生息可能であり、その適応力は極めて高いのです。北米では大型のヤマゲラ(Pileated Woodpecker)が象徴的な存在で、ヨーロッパではアオゲラが広く見られます。

日本ではアカゲラやアオゲラ、コゲラなど約10種が分布し、それぞれ好む環境が異なります。例えば、アオゲラは広葉樹林を中心に生息し、アカゲラは針葉樹林や混合林に多いことが知られています。熱帯地域ではさらに多様性が高く、アマゾン熱帯雨林には数十種ものキツツキが共存しています。

しかし近年、森林伐採や都市化の影響で生息地は縮小し、一部の種はIUCNレッドリストに登録されています。こうした背景から、キツツキの生息地の広がりを理解することは、観察だけでなく保護活動に直結します。

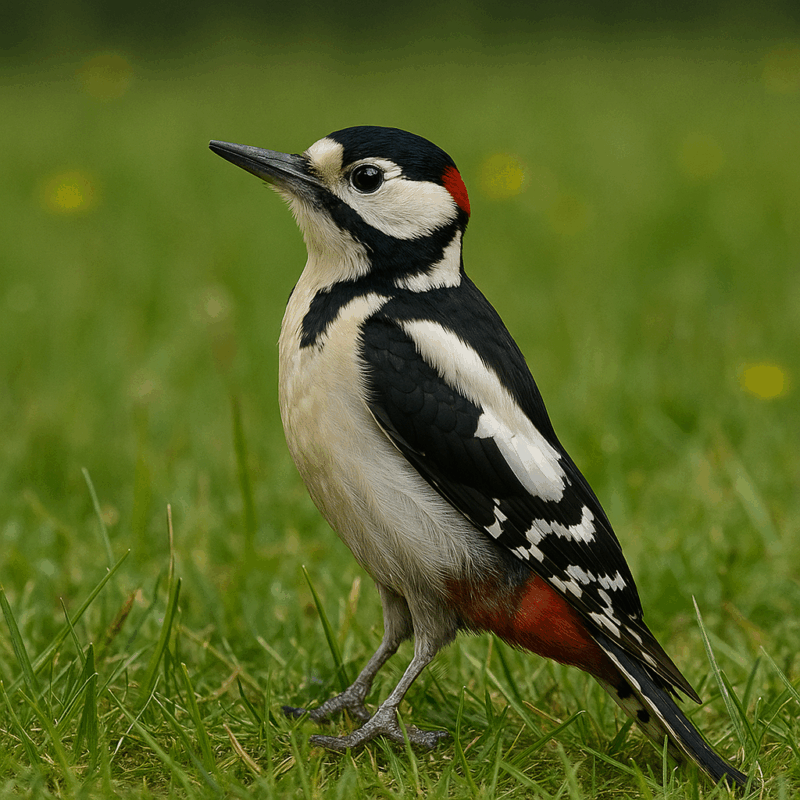

キツツキを観察するにはどこが良いのか?

キツツキを観察する際に最も大切なのは、生息地の特徴を知ることです。

結論から言えば、日本では落葉広葉樹林や針葉樹林の混ざる森が観察に適しており、特に春の繁殖期は観察の好機です。この時期にはオスが盛んにドラミングを行い、その音を頼りに居場所を見つけやすくなります。

都市部でも、意外と大きな公園や神社の森などで姿を見ることができます。観察のコツとしては、双眼鏡を使い、樹木の幹や枝に注目することです。木をつつく音や独特の鳴き声が聞こえたら、その近くにいる可能性が高いでしょう。

ただし注意点として、巣穴に近づきすぎたり、大声を出したりすると繁殖の妨げになります。研究者やバードウォッチャーは「静かに観察すること」が最良の方法であると強調しています。

キツツキの生息地と特徴を深掘りした総括

- キツツキはキツツキ目に属し、世界に約230種、日本では約10種が確認されている

- 生息地は南極とオーストラリアを除くほぼ全世界に広がり、森林の健全性を示す指標ともなる

- 特徴的なくちばしと頭の構造は、毎秒20回ものドラミングを可能にし、脳を守る進化を遂げている

- 木をつつく理由は、食事・巣穴作り・ドラミングによるコミュニケーションの3つが中心

- ドラミングは縄張りや繁殖期のアピールとして使われ、音色は樹木の種類や構造で変化する

- キツツキは日本文化において秋の季語として扱われ、自然と人の感性をつなぐ存在でもある

- 鳴き声は仲間やヒナとの合図に使われ、ドラミングと併用することで多様な意思疎通を実現している

- 巣穴は精巧に設計され、外敵からヒナを守るだけでなく他の生き物の住処としても利用される

- ヒナは完全に親に依存して育ち、20〜30日で巣立ちを迎えるが、その後も親が世話を続ける

- 寿命は5〜10年程度で、環境の質や生息地の安定性によって大きく左右される

- 森林伐採や都市化により一部の種は絶滅危惧種となり、保全活動の重要性が増している

- 観察には春の繁殖期が適しており、公園や森でも比較的身近に出会えるが、静かに接することが大切