日本固有の野生動物であるホンドギツネをご存じですか?

北海道に生息するキタキツネとは違い、本州、四国、九州といった日本の広範囲に分布するホンドギツネですが、その生息地や暮らしぶりについては意外と知られていません。

ホンドギツネの特徴やキタキツネとの違い、絶滅危惧種としての現状、夏毛や鳴き声などの生態、さらには食べ物や寿命、体の大きさまで、この記事では幅広く解説していきます。

また、近年話題になっているエキノコックスとの関係についても詳しく取り上げます。

ホンドギツネの魅力とともに、その未来を一緒に考えてみませんか?

- ホンドギツネとキタキツネの違いを知りたい方

- 日本に生息する希少な野生動物に興味がある方

- 動物の生態や行動について深く学びたい方

- 絶滅危惧種や環境保護に関心のある方

- ホンドギツネを実際に見てみたいと考えている方

ホンドギツネの生息地とは?日本のどこで出会えるのか

ホンドギツネとはどんな動物なのか?その基本を知っていますか?

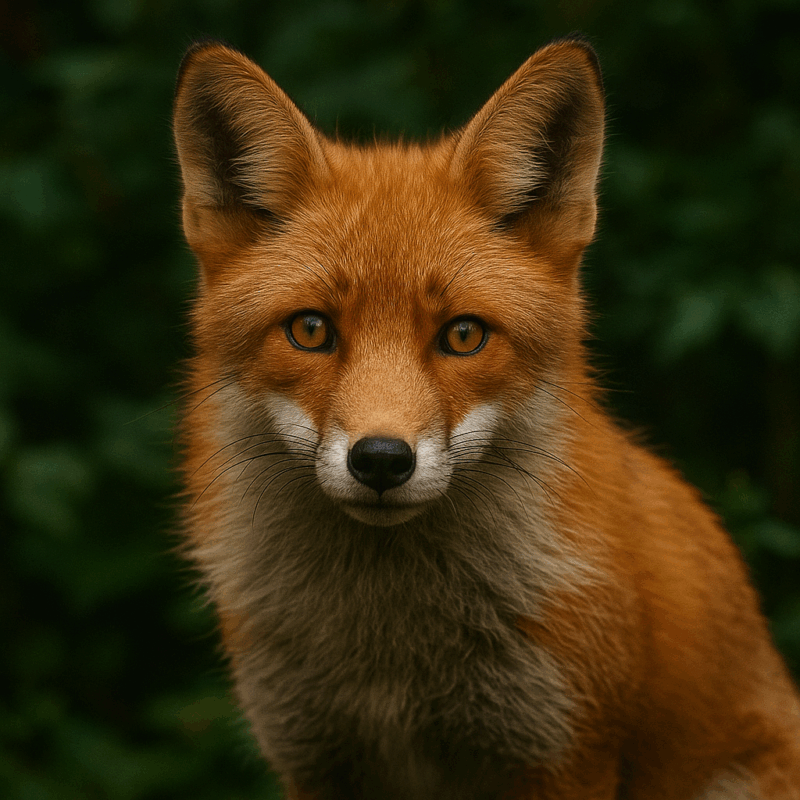

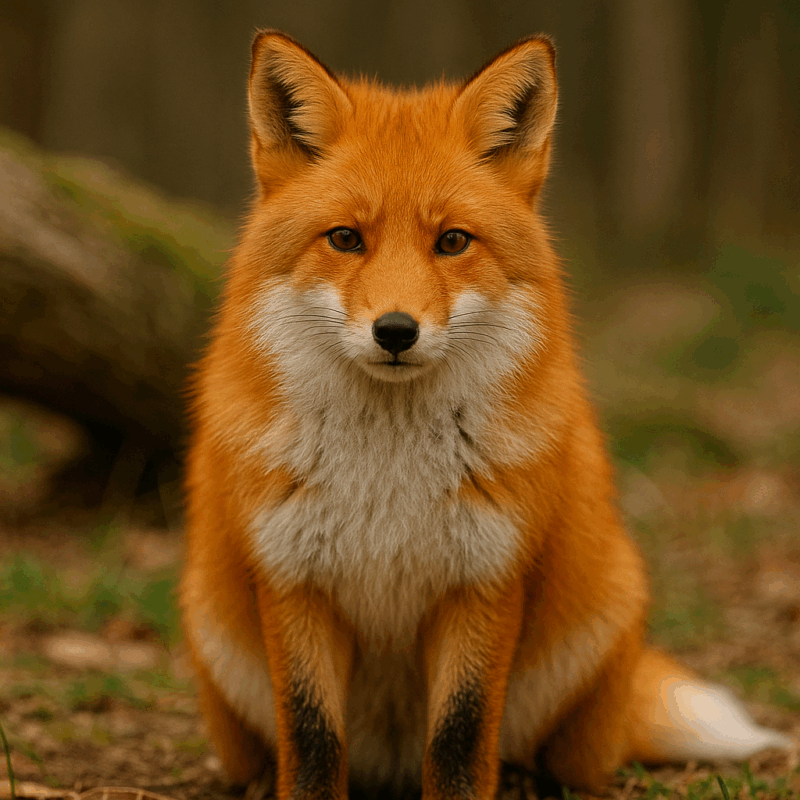

ホンドギツネ(Vulpes vulpes japonica)は、日本固有のアカギツネの亜種で、本州・四国・九州に生息しています。体長は約50〜70cm、尾の長さは30〜40cm、体重は3〜6kgほどで、夜行性かつ単独行動を基本とする習性を持ちます。

赤褐色の毛並みに白い尾の先端が特徴で、鋭い嗅覚・聴覚・視覚を駆使して狩りをします。文化的にも古くから日本人に親しまれてきた動物で、神話や民話にも数多く登場しています。

アカギツネはユーラシア大陸に広く分布しており、ホンドギツネはその地理的変異の一つとされます。近年のDNA解析では、北海道に生息するキタキツネ(Vulpes vulpes schrencki)とは異なる遺伝的系統であることが確認されており、独自の進化を遂げてきたことが分かっています。

警戒心が強く、人間との接触を避ける性質を持ちますが、都市近郊でもその姿が確認されています。

ホンドギツネの生息地はどこ?本州から九州までの分布を解説

ホンドギツネは、日本列島の本州・四国・九州に広く分布しており、北海道には生息していません。標高の高い山岳地帯から、里山、農村地帯、都市近郊の雑木林、さらには市街地の公園や河川敷にまで生息しています。生息域の選好は柔軟で、獲物の多い場所や安全に巣を作れる地形を選ぶ傾向があります。

環境省の生物多様性モニタリングデータや都道府県の調査報告書によると、関東地方や中部地方、近畿地方、九州北部などでは比較的安定した生息が確認されています。埼玉県や神奈川県といった都市部でも、夜間の目撃情報やロードキル(交通事故死)が報告されており、都市との共生が課題となっています。

一方で、宅地開発や森林伐採などによる生息地の断片化が進んでおり、地域によっては目撃例が大幅に減少しているケースもあります。ホンドギツネは自ら生息地を選ぶ柔軟性を持つ一方で、持続可能な環境の保全がなければ将来的な分布縮小が懸念されます。

ホンドギツネとキタキツネの違いは何があるの?

ホンドギツネとキタキツネは同じアカギツネの仲間ですが、外見や行動、生息環境において明確な違いがあります。まず最も大きな違いは生息地で、キタキツネは北海道のみに分布し、ホンドギツネはそれ以外の地域に生息しています。

外見では、キタキツネの方がやや大きく、冬毛は特にふさふさとしており、全体に明るい黄褐色の毛色が特徴です。ホンドギツネは赤みの強い毛色で、尾が細め、全体的にスリムな印象を与えます。寒冷な気候に適応したキタキツネに比べ、ホンドギツネは温暖湿潤な気候に適応した結果、このような体型と毛並みになったと考えられます。

また、行動面でも違いがあります。キタキツネは観光地や農地周辺などで人との距離が比較的近くなる傾向がありますが、ホンドギツネはより警戒心が強く、人前に姿を現すことが少ないです。野生動物としての警戒心が強いため、研究・観察には赤外線カメラなどの非接触手法が主に用いられています。

これらの違いは、野生動物の地域適応の興味深い一例であり、環境に応じた形態や行動の進化を示しています。

ホンドギツネとエキノコックスの関係とは?

ホンドギツネとエキノコックスの関係は、近年注目されるようになってきました。エキノコックス(Echinococcus multilocularis)は、多包条虫と呼ばれる寄生虫で、特に北海道のキタキツネが主な感染源として知られてきましたが、2020年代以降、本州のホンドギツネにも感染が拡大しています。環境省の発表によれば、青森県、岩手県、群馬県、長野県などでホンドギツネの感染例が確認され、慎重な監視体制が敷かれています。

この寄生虫は、感染したキツネの糞に含まれる虫卵が環境中に排出され、水源や野菜、土壌などを介して人間に感染する可能性があります。人が感染した場合、多包性肝エキノコックス症という重篤な疾患を引き起こす恐れがあり、数年から十数年かけて症状が進行するため、早期発見が難しいのも特徴です。

予防のためには、野外で採取した山菜や果物は十分に洗浄すること、野生動物に不用意に接触しないこと、キャンプ場などでは手指の衛生管理を徹底することが求められます。また、野生動物の死体や糞に直接触れることは避けましょう。

2025年現在では、エキノコックスの本州における感染拡大が環境省や地方自治体の研究機関で追跡されており、ホンドギツネが新たな感染拡大の担い手になりつつあることが懸念されています。感染症の拡散防止には、生息地の管理だけでなく、市民の意識向上と正しい知識の普及が重要です。

ホンドギツネはどんな特徴があるの?

ホンドギツネは、その俊敏さと知能の高さで知られています。鋭い嗅覚と聴覚を持ち、音の周波数を的確に聞き分けることができるため、小動物の気配や足音をいち早く察知します。また、視覚も優れており、特に薄暗い時間帯での動体視力が発達しています。これらの感覚器官の発達により、ホンドギツネは夜間でも効率よく狩りをすることができます。

体毛は赤褐色から灰褐色で、尾の先端は白く、これが種としての識別点にもなります。季節によって毛の厚みや色味が変化し、夏は軽やかで短めの夏毛、冬は防寒性に優れた冬毛に生え変わります。これにより、暑さ寒さに対応した快適な体温調整が可能です。

行動面では単独生活を基本とし、決まった縄張りの中で生活しています。主に夜間に活動し、日中は木の根元や茂み、岩陰などの見つかりにくい場所で休息をとります。子育て期には巣穴を掘り、そこに仔ギツネを育てることもあります。

また、警戒心が非常に強いため、人前に姿を現すことは少なく、慎重で用心深い性格を持っています。こうした特性は、都市化や人間活動の影響を受ける現在においても、ホンドギツネが生き残る上での大きな武器となっています。

このように、ホンドギツネは日本の自然に適応した独自の特徴を数多く持ち、同時にその存在自体が生態系の多様性を支える重要な要素となっています。

生息地によってホンドギツネの大きさや行動は変わるの?

ホンドギツネは、日本国内の多様な環境に適応して暮らしており、その結果として地域ごとに体格や行動パターンに違いが見られます。たとえば、寒冷な地域に生息するホンドギツネは、比較的大きめで体毛が厚くなる傾向があり、これはベルクマンの法則(寒冷地の動物ほど体が大きくなるという法則)に一致しています。寒い地域では熱を逃さないように、より丸みを帯びた体型をしていることが多いのです。

一方、温暖な地域に生息する個体は、毛が薄く短めで、全体的にスリムな体型をしています。これは暑さを逃しやすくするための適応と考えられています。野生動物の体格の違いは、環境の違いに起因する「表現型可塑性(ひょうげんがたかそせい)」と呼ばれる現象でも説明できます。

行動パターンにも地域差があります。たとえば、山岳地帯では地形が複雑で障害物が多いため、ジャンプ力や瞬発力が求められる行動が多く見られます。反対に、都市近郊や農地周辺では、人間の生活リズムに合わせて夜間に活動し、ゴミ置き場や畑を利用するなどの適応行動が観察されています。

さらに、都市部では交通量が多いため、道路を横断する時間帯を深夜にするなど、ホンドギツネは人間の行動パターンを学習して回避行動を取ることもあると報告されています。これは学習能力の高さを示しており、都市化への適応能力の一例とされています。

このように、ホンドギツネは日本各地の環境条件に応じて柔軟にその身体的特徴や行動を変化させており、その適応力の高さが今日までの生存を支えています。今後も地域差に注目した研究が進むことで、より深い生態理解が期待されています。

ホンドギツネの生息地から探る知られざる生態と未来

生息地によって変わる夏毛と冬毛、季節ごとの変化とは?

ホンドギツネの毛並みは、四季の変化に応じて劇的に変化します。この現象は「換毛(かんもう)」と呼ばれ、春と秋に年2回行われます。春には冬毛が抜け落ち、軽やかな夏毛に変わり、秋には再び厚みのある冬毛へと生え変わります。このような換毛のサイクルは、野生動物にとって体温調整やカモフラージュのために重要な生理現象です。

特に寒冷地の個体は、冬毛が密集しており、全体的にふっくらとした印象を与えます。これは保温性を高め、冬の厳しい気候に適応するための進化的特徴です。逆に温暖な地域に住むホンドギツネは、夏毛が非常に短く、赤茶色が強く出る傾向があります。個体によっては、顔や背中にかけて白毛が混ざることもあり、これも遺伝的な多様性の一つとして注目されています。

また、換毛期のホンドギツネは見た目が少し乱れて見えることがあります。春にはごわごわした毛が残りがちで、特に尾や背中がまだら模様のように見えることがありますが、これは健康な証拠であり、病気ではありません。

2025年現在、野生動物の季節適応に関する研究が進んでおり、気候変動の影響により換毛のタイミングが地域差を伴いながら変化しつつあるという報告もあります。これはホンドギツネが環境変化にどう適応していくのかを理解するうえでの重要なヒントとなっています。

ホンドギツネの食べ物にはどんな傾向がある?

ホンドギツネは肉食傾向の強い雑食性の動物で、生息地や季節によって摂取する食べ物の種類が異なります。主な獲物は野ネズミやモグラ、カエル、鳥類、昆虫といった小型の動物ですが、果実や木の実などの植物性の食物も季節によって積極的に食べています。

特に秋にはカキ、クリ、ナシといった果実を好んで食べることが観察されており、冬に備えてエネルギーを蓄えるためとも考えられています。さらに、都市部周辺では、ゴミ箱を漁って人間の食品残渣(ざんさ)を摂取する行動も記録されています。これは適応行動の一種であり、野生動物が都市環境で生き延びるための知恵とも言えるでしょう。

環境省の野生動物モニタリング調査では、フンの中に含まれる内容物を分析することで、地域ごとの食性傾向が把握されています。その結果、農村部ではネズミ類や昆虫が多く見られるのに対し、都市周辺では果実や廃棄物の割合が高くなる傾向が確認されています。

このように、ホンドギツネの食性は非常に柔軟であり、その地域の環境資源に応じて行動を変化させる能力を持っています。これは、気候変動や土地利用の変化といった環境ストレスに対応するための重要な適応戦略の一つです。

鳴き声にも違いが?ホンドギツネの声が伝えるものとは

ホンドギツネは、多様な鳴き声を使い分けることで知られており、その鳴き方には明確な意味があります。代表的なのは「コンコン」という鳴き声ですが、実際には「キュッ」「キャン」「ギャッ」など、状況に応じたバリエーションが存在します。これらの鳴き声は、繁殖期のコミュニケーションや警戒、縄張りの主張など、さまざまな目的で発せられています。

たとえば、オスがメスを呼ぶときには「キュウーン」と長く高い声を出すことがあり、また、子ギツネとのやりとりでは「ククッ」というような短い鳴き声を用いることもあります。夜間に突然聞こえる鋭い叫び声は、敵や外敵への威嚇である場合が多く、人の耳には「悲鳴」のように聞こえることもあります。

音声研究では、これらの鳴き声が個体ごとに異なるパターンを持っており、「個体識別音(individual acoustic signature)」としての役割もあることが示唆されています。つまり、ホンドギツネ同士はお互いの声を聞き分けることができるのです。

さらに、近年は自動録音装置による音響調査が進み、鳴き声の発声タイミングや頻度、地域差などの分析が進められています。これにより、ホンドギツネの行動パターンや繁殖期の活動状況を把握する重要な手がかりにもなっています。

鳴き声は、野生動物との距離を取るためにも重要なサインです。むやみに近づかず、声の意味を理解することで、野生動物との適切な関係を築くことができます。

ホンドギツネの寿命はどれくらい?野生と飼育下の差

ホンドギツネの寿命は、野生と飼育下で大きな差があります。一般的に、野生下では3〜6年程度が平均寿命とされており、これは交通事故、餌不足、感染症、外敵による襲撃など、さまざまなリスクにさらされているためです。特に都市近郊では、道路の横断時に車にはねられる事故が多く、若齢個体の生存率を下げる一因となっています。

一方で、飼育下では栄養管理や医療ケアが行き届くことから、10年以上生きるケースも確認されています。動物園などでは、個体の健康状態を定期的にチェックし、歯の摩耗や体調の変化をもとに高齢個体への対応がなされています。2025年現在、日本国内のいくつかの施設では、10歳を超える高齢のホンドギツネが展示されている記録もあります。

野生下での寿命を正確に把握することは難しいものの、近年では個体識別タグやカメラトラップの導入により、継続的な観察が可能となりつつあります。これにより、生息地ごとの生存率や個体の移動距離、繁殖の成功率などが明らかになってきています。

このように、寿命は生息環境や人との関わりによって大きく変化するため、ホンドギツネを保護するうえでも環境整備とリスク管理の両立が求められます。

日本におけるホンドギツネの生息数はどのくらい?減少の兆候は?

2025年現在、ホンドギツネの全国的な正確な個体数は把握されていません。これは、彼らが夜行性かつ単独行動を基本とするため、目撃や観察が難しいこと、また標準化された全国調査が行われていないことが主な要因です。ただし、環境省や地方自治体、大学の研究機関によって行われた局所的な調査により、いくつかの地域では個体数の減少が示唆されています。

たとえば、関東地方や近畿地方の一部では、かつてに比べて目撃情報や交通事故数が減少傾向にあり、これは個体数の減少を反映している可能性があります。特に、都市化による生息地の分断や縮小、交通インフラの拡大が生息圏を狭めているとされます。加えて、感染症(エキノコックスなど)や外来種との競合が、局所的な絶滅リスクを高めているとの報告もあります。

一方で、山間部や中山間地域では比較的安定した個体群も確認されており、全国的に一様に減少しているわけではない点に留意が必要です。ホンドギツネは非常に環境適応力が高く、多少の環境変化では個体群を維持できる柔軟性を持っているため、生息地の質によっては安定的に生き残っているケースもあります。

今後の課題として、全国規模での標準化された調査体制の構築や、継続的なモニタリングが求められています。市民参加型のカメラトラップ調査や、糞・足跡を用いた非侵襲的な調査手法も含め、多角的なアプローチが必要です。

ホンドギツネは絶滅危惧種なのか?保護の現状と課題とは?

ホンドギツネは2025年現在、環境省のレッドリストでは絶滅危惧種としては分類されていません。ただし、地域によっては準絶滅危惧種または希少野生動植物に指定されている自治体もあり、局地的には保全上の注目種となっています。特に都市近郊や開発が進んだ地域では、生息数の減少が報告されており、将来的な保護指定が必要とされる可能性もあります。

保護の取り組みとしては、一部地域でホンドギツネの生息確認看板や交通注意標識の設置、保護区の設定などが行われています。また、大学や研究機関による生態調査、NPOなどによる啓発活動も重要な役割を果たしています。しかし、全国的な法的保護制度が存在しないため、統一された対策が進んでいないのが現状です。

さらに、感染症の拡大、特にエキノコックスの本州への波及は、今後の保全活動において大きな課題となります。感染症は動物だけでなく人間にも影響を与えるため、環境保全と公衆衛生の両面からの対策が必要です。

ホンドギツネを守るためには、行政・研究者・市民が連携して、正しい情報の普及と環境保全活動を進めることが重要です。教育機関での環境学習や、SNSを活用した情報発信など、幅広い取り組みが期待されています。私たち一人ひとりの意識と行動が、身近な野生動物の未来を左右するのです。

ホンドギツネの生息地と暮らしをめぐる総括

- ホンドギツネは本州・四国・九州に広く分布し、都市近郊から山岳地まで多様な生息地に適応している。

- キタキツネとの違いは外見、行動、生息地に明確に見られ、ホンドギツネはより警戒心が強く人目に付きにくい。

- 近年、本州でもエキノコックス感染が拡大しており、ホンドギツネが媒介者となるリスクが指摘されている。

- 体毛は季節ごとに生え変わり、夏毛・冬毛の違いは地域ごとに大きな差が見られる。

- 食性は雑食性で地域や季節に応じた柔軟な採食行動をとり、都市部では廃棄物も利用する傾向がある。

- 鳴き声には多様性があり、繁殖・警戒・縄張りなど用途ごとに異なる声を使い分けている。

- 野生下の寿命は3〜6年程度とされるが、飼育下では10年以上生きる例もある。

- 生息数は全国的に正確なデータがなく、局所的には減少の兆候が見られる地域もある。

- 環境省のレッドリストでは絶滅危惧種ではないが、地方自治体で保護指定されているケースもある。

- 保護の取り組みは各地で進んでいるが、全国的な法的保護体制や啓発の強化が今後の課題である。

- 都市化や感染症リスクに対応するためには、行政・研究者・市民の連携が不可欠である。

- ホンドギツネの多様な生態と適応力は、日本の自然の豊かさを象徴する存在として今後も注視すべき対象である。