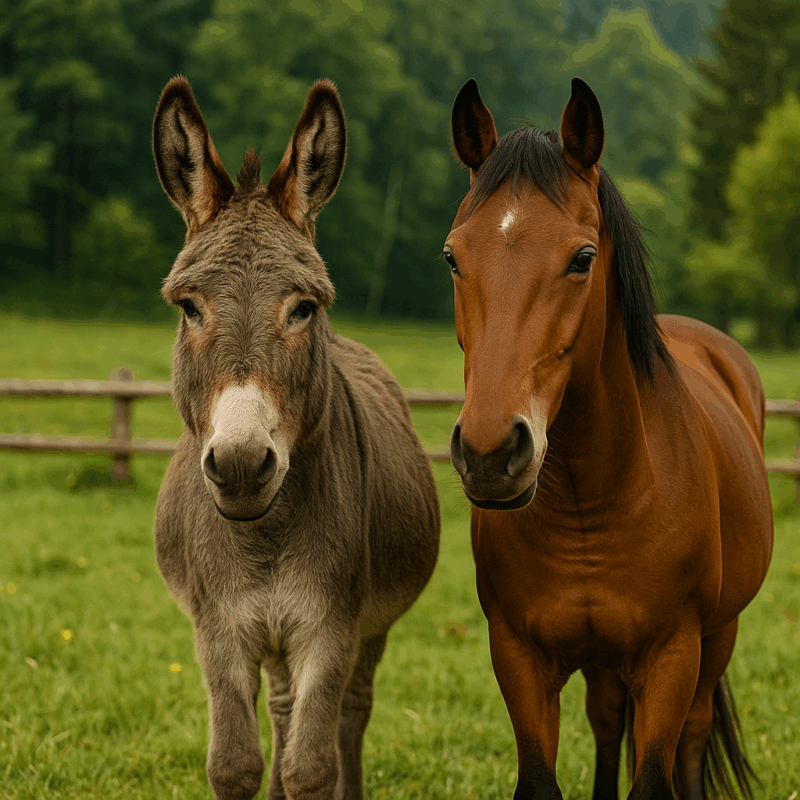

ロバと馬、見た目が似ているようで実は多くの違いがあることをご存じですか?

ロバとはどんな動物で、どんな特徴や性格を持ち、鳴き声や寿命は馬とどう違うのでしょうか。

面白い行動や、動物園での様子、さらにはポニーやラバとの違いまで、一つひとつ深掘りしていきます。

この記事では、ロバの種類や飼育の実態なども網羅しながら、あなたの疑問にとことん寄り添って解説します。

ロバと馬の違いを、本当に理解していますか?

- ロバと馬の違いが気になっている方

- 動物の生態や特徴を詳しく知りたい方

- ロバを飼ってみたいと考えている方

- ラバやポニーとの違いに疑問を持っている方

ロバと馬の違いを特徴・性格・寿命から読み解く

ロバとはそもそもどんな動物なの?

ロバとは、ウマ科ウマ属の哺乳類で、学名はEquus africanus asinusです。祖先は北アフリカに生息していたアフリカノロバ(Equus africanus)で、紀元前5000年頃から家畜化が始まりました。古代エジプトではすでに荷物運搬用に飼育されていた記録があり、人間の暮らしに密接に関わってきた歴史があります。

ロバは馬よりも小柄で、耳が長く、骨格が頑丈です。暑さや乾燥に強く、食事も質素で構わないという特徴があり、特に中東・アフリカ・アジアの山岳地帯や乾燥地域では非常に重宝されてきました。近年では、欧米を中心にペットやセラピー動物としての需要も高まりつつあります。

また、ロバは馬と異なる種でありながら、繁殖は可能です。ただし、ロバと馬を交配すると生まれる「ラバ」には生殖能力がありません(染色体数が異なるため)。そのため、生物学的には明確に異なる種であることがわかります。

日本では農業用家畜としての歴史は薄いものの、動物園やふれあい施設での飼育例は増加傾向にあります。ロバというと古風なイメージを持たれがちですが、近年では癒やし動物としての注目度も上がっているのです。

ロバの特徴は馬とどう違うの?

ロバと馬は同じウマ科に属しますが、その特徴にはさまざまな違いがあります。まず最も目を引くのが耳の長さです。ロバの耳は非常に長く、先端が尖っていて可動性に優れ、周囲の音を捉える能力が高いです。また、耳には体温調節の役割もあり、暑い地域でも活動できるのはこの耳の放熱機能のおかげとされています。

ひづめの構造も違いがあります。馬のひづめが比較的広く柔軟性を持っているのに対し、ロバは細く硬く、険しい岩場や傾斜の多い道でも滑りにくい構造をしています。これは原産地の環境に適応してきた進化の結果といえるでしょう。

また、たてがみや尻尾の形状も異なります。ロバのたてがみは短く立っていて、尻尾は途中まで毛がなく、先端にのみ房毛(ふさげ)があります。これは馬の長く流れるような尻尾とは対照的です。

行動面では、ロバは非常に用心深く、自らの安全を第一に考える傾向があります。危険を察知するとすぐに逃げる馬と異なり、立ち止まって状況を確認しようとします。この慎重さが「頑固」と誤解される原因でもありますが、実は非常に合理的な性質なのです。

ロバの鳴き声はなぜあんなに独特なの?

ロバの鳴き声は「イーアー」と聞こえる独特な音で、英語では“bray(ブレイ)”と呼ばれます。これは馬の「ヒヒーン」という短い鳴き声とはまったく異なり、長くて大きく響きます。最大で数百メートル先まで届くと言われており、非常に遠くの仲間とも連絡が取れるのが特徴です。

この鳴き声は、主にコミュニケーションのために使われます。ロバは放牧や山間地など広い範囲で飼育されることが多く、視覚では仲間を認識できない距離でも、鳴き声を通じて存在を知らせたり、不安や危険を伝えたりするのです。

また、鳴き声の長さや抑揚には個体差があり、ロバ同士はお互いの声を聞き分けることができるとされています。2020年代以降の動物行動学の研究では、鳴き声が「名前」のような役割を果たしている可能性も指摘されています。

このような発声能力は、ロバ特有の喉と気道の構造によるもので、声帯の形状や共鳴腔(きょうめいくう)の長さが関係していると考えられています。高音から低音まで幅広い音を発することができ、他の家畜とは一線を画す音声コミュニケーション能力を持っているのです。

ロバの寿命は馬よりも長い?短い?

ロバの寿命は一般的に25〜40年とされており、馬の平均寿命(25〜30年)と比べてもやや長い傾向があります。実際、イギリスの動物保護団体「The Donkey Sanctuary」では、30歳以上のロバも多く飼育されており、最長記録は54歳という例も存在します。

この長寿の背景には、ロバの生理的特徴が関係しています。まず代謝がゆっくりで、無駄なエネルギー消費を避ける性質があります。また、自分の限界をよく理解し、無理な行動を避ける傾向があるため、事故や過労による死亡リスクが低いのです。

加えて、ロバは病気に対する耐性が強く、栄養面でも粗食に耐える力があります。ただし、日本のような高湿度の気候にはあまり適しておらず、通気性や乾燥環境の整備が長生きの鍵となります。

動物園や牧場での適切な飼育管理、定期的な蹄(ひづめ)のケア、歯のメンテナンス、ワクチン接種が整っていれば、ロバは非常に健康的に長生きできる動物です。

つまり、ロバは正しい環境と人間の配慮があれば、馬よりも長い時間を共に過ごせるパートナーになり得る存在なのです。

ロバの性格は本当に頑固なの?

ロバは「頑固」というイメージで語られることが多いですが、実際はその印象とは異なる複雑で知性的な性格を持っています。確かにロバは人の命令にすぐには従わないことがありますが、これは単に反抗的な態度ではなく、状況をよく観察し、自分の安全を確保しようとする冷静な判断力の現れです。

たとえば、ロバは見知らぬ道や危険な場所では立ち止まり、じっくりと周囲を確認してから動き出します。これは、無理に前へ進んで怪我や事故を防ぐための本能的な行動であり、「慎重さ」と「自己防衛力」に優れている証拠でもあります。

また、ロバは一度信頼した相手には非常に忠実で、飼い主や仲間との絆を大切にする傾向があります。ストレスを感じたり不安を覚えたりすると、大きな声で鳴いたり、近づいてきたりと、自分の感情をしっかり伝えるコミュニケーション能力も持ち合わせています。

2020年代の研究では、ロバは記憶力が優れていることも判明しており、一度体験した出来事や人物を数年以上にわたって覚えていることが観察されています。これは野生時代の生存戦略と関係があり、過去の経験を活かして判断する力があるのです。

さらに、ロバは学習能力が高く、しつけやトレーニングを根気よく続ければ、芸を覚えたり簡単な作業をこなしたりすることも可能です。実際に欧米では、セラピーアニマルや教育目的で活用されることも増えています。

ロバは乗れるの?人を運ぶ力はどれくらい?

ロバは馬よりも体格が小さいため、人を乗せるのは難しいと思われがちですが、実際には十分な運搬能力を備えた動物です。一般的に、ロバは自分の体重の20〜30%程度までの荷物を背負うことができ、個体の体格によっては50〜100kg前後の重量にも対応可能です。

たとえば、大型のロバ(体高130cm以上)であれば、体重は250〜300kgに達することがあり、この場合60〜80kgの成人を問題なく乗せることができます。もちろん、これは健康状態や体力にも左右されるため、常に動物の負担を考慮した上での利用が重要です。

ただし、ロバは馬のように速く走ることはできません。速度よりも持久力と安定性に優れており、岩場や山道、段差の多い環境でも足を滑らせにくく、落ち着いて歩くことができるのが大きな強みです。

特に中東やアフリカ、南米などでは、今もなおロバが人や荷物を運ぶ実用的な手段として利用されており、観光地ではロバに乗って移動する体験ツアーも多く見られます。こうした文化は、動物への配慮と共存を前提に根付いています。

一方、近年は動物福祉の観点から、体重制限や利用時間、飼育環境に関するガイドラインが整備されつつあります。日本でも動物園やふれあい施設でロバに乗る体験が提供されることがありますが、無理のない範囲で行われているかを確認することが大切です。

ロバと馬の違いを暮らしや生態・種の多様性から考える

ロバを飼うことは現実的?初心者でも可能?

ロバを飼うことは、日本ではあまり一般的ではありませんが、条件さえ整えば決して不可能ではありません。特に農地や広大な敷地がある地方では、ロバを家畜やパートナーとして迎えている例も見られます。実際、牧場やアニマルセラピー施設などでは、ロバの穏やかな性格と丈夫さを生かして活躍しています。

ロバの飼育において重要なのは、適切なスペースと仲間の存在です。ロバは群れで生きる性質を持ち、単独飼育は強いストレスを引き起こすことがあります。そのため、もう1頭のロバ、もしくはヤギやポニーなど相性の良い動物と一緒に飼育することが推奨されます。

また、飼育には自治体の定める家畜に関する規制や申請が必要になる場合があります。畜産動物に該当するため、飼養計画の提出や施設基準を満たす必要があるケースもあるため、事前に各自治体の保健所や家畜保健衛生所に問い合わせて確認しましょう。

飼料に関しては、ロバは栄養価の高すぎる食事に弱いため、牧草中心の質素な飼料が最適です。高カロリーなペレットや穀物を与えすぎると、蹄葉炎(ていようえん)などの疾患を引き起こす恐れがあります。適切な運動とバランスの取れた飼育環境が長寿のカギとなります。

初心者でも学びながら丁寧に接することで、ロバは非常に人懐こく、良きパートナーとなってくれます。

ロバの飼育に関する詳細な飼養管理基準は、環境省の「特定動物の飼養・保管基準等」を参考にしてください。

ロバはどんな動物園にいる?ふれあい体験はできる?

日本全国の動物園やふれあい牧場では、ロバを飼育している施設がいくつか存在しますが、常設で公開されている施設は限られており、事前に確認することが重要です。ロバは温厚な性格と安定した気質から、ふれあい体験に適しているとされる一方で、動物福祉の観点から常時接触を制限している施設もあります。

たとえば、埼玉県の「東武動物公園」や、岡山県の「池田動物園」などではロバと接触できる機会があります。ただし、ロバとのふれあいが開催されるかは時期や動物の健康状態、イベント開催有無により変動します。

ふれあい可能な施設では、ブラッシングや餌やりといった軽い接触を通じて、ロバの穏やかな性格に触れられることが多く、特に子どもや高齢者に人気があります。ロバの鳴き声や動きに注目しながら、じっくりと観察できることも魅力のひとつです。

また、施設によってはロバと馬、ポニー、ラバとの違いについて解説する展示を設けており、教育的な側面でも有意義な体験ができます。特に、実際の動物を間近で見ながら学ぶことで、読者が記事で得た知識を実感として深めることができるでしょう。

ただし、すべての動物園にロバがいるわけではないため、訪問前に各施設の公式サイトやSNSで最新情報をチェックすることが大切です。感染症対策や動物の体調を考慮して、ふれあいイベントが中止されていることもあるため、事前の確認を怠らないようにしましょう。

ロバとポニーの違いは何が決定的?

ロバとポニーはどちらも小柄で馬に似た外見を持っているため、混同されやすい存在です。しかし、両者はそもそも種が異なります。ポニーは馬(Equus caballus)の中でも特に体高が147cm以下の小型種を指し、一方でロバ(Equus africanus asinus)はアフリカノロバを祖先に持つ、別の動物です。

まず、耳の形状と長さが大きく異なります。ロバは長くて細い耳を持ち、暑さに適応するための放熱機能も担っています。対してポニーの耳は短く、馬と同様の丸みを帯びた形をしています。また、尻尾の構造も異なり、ロバの尻尾は途中まで皮膚に覆われ、先端に房毛があるのに対し、ポニーは全体が毛で覆われた馬と同じ構造です。

性格面では、ロバは用心深く、慎重な判断を重視する傾向があるのに対して、ポニーは比較的活発で好奇心旺盛な個体が多く見られます。そのため、扱いやすさや用途においても違いが生じます。

鳴き声も明確に異なり、ポニーは馬と同様に「ヒヒーン」と鳴くのに対し、ロバは「イーアー」と聞こえる独特な声を持ちます。この点は外見だけでなく、聴覚的にも両者の違いを理解するうえで重要です。

さらに、歴史的な利用目的にも差があります。ポニーは主に乗馬や運動競技、こども向けの乗用動物として用いられ、一方ロバは荷物運搬や農作業、セラピー動物として重宝されています。

ロバの種類はどれくらいあるの?地域差は?

ロバにもさまざまな品種が存在し、世界中でそれぞれの地域や目的に応じて進化・改良されてきました。現在、家畜ロバとして正式に認められている品種は180種以上とされ、体格、毛色、性格、用途も多様です。

たとえば、フランス原産のポワトゥ・ロバ(Baudet du Poitou)は非常に大型で、長く縮れた毛が特徴的です。力強く穏やかな性格から、重作業に向いた品種として評価されています。中国の大ロバ(Chinese Large Donkey)は体格が大きく、寒冷地でも対応できる強さを持ちます。

アメリカでは、体高約90cm以下のミニチュア・ドンキーが人気で、ペットやセラピー動物として家庭で飼育されることも増えています。彼らは愛嬌のある姿と人懐こい性格から、都市部でも需要が拡大しています。

日本国内には在来種のロバは存在せず、主に海外から輸入された個体が牧場や動物園で飼育されています。一般的に見られるのは、雑種あるいは中型サイズのロバが中心です。特定の品種として維持されている例は少ないですが、個体差は大きく、施設によっては希少種の展示も見られます。

地域によってはロバが神聖視される文化もあり、たとえばエチオピアやネパールの一部では、宗教行事に登場することもあります。こうした文化背景も、品種の選定や飼育方法に影響を与えてきました。

ロバとラバの違いをちゃんと説明できる?

ロバとラバは見た目が似ているため、混同されがちですが、両者は明確に異なる存在です。ロバ(Equus africanus asinus)は自ら繁殖可能な一つの種ですが、ラバ(Mule)は馬(メス)とロバ(オス)の交配によって生まれる雑種であり、基本的に繁殖能力を持たないのが大きな違いです。

染色体数の違いにより、ラバは生殖細胞がうまく形成されず、自然繁殖はほぼ不可能とされています(馬は64本、ロバは62本、ラバは63本)。まれに例外的に出産例が報告されていますが、非常に珍しいケースです。つまり、ラバの誕生には常に親種の存在が不可欠です。

ラバの特徴は、馬の体格とロバの忍耐力・用心深さを併せ持つ点です。そのため、ラバは高所・険しい地形・重作業に適しており、世界各地の軍用・農業・登山輸送などで重宝されてきました。特にアメリカ陸軍では、今もなお一部でラバが活用されています。

性格面では、ラバは非常に落ち着いていて学習能力も高く、無理をしない慎重さも持ち合わせています。これは、ロバから受け継いだ特徴です。また、馬の力強さも備えているため、持久力と作業効率のバランスが非常に良いのが特徴です。

外見上は、耳がロバほど長くなく、体型は馬寄りでがっしりしています。ただし個体差も大きく、見た目だけで区別するのは難しい場合もあります。そのため、専門家でも血統や行動を観察しないと正確な判断ができないことがあります。

ロバの面白い生態とは?思わず驚くような行動もある?

ロバには、見た目の素朴さからは想像できないほど、ユニークで知的な生態がたくさんあります。中でも特筆すべきは、その驚異的な記憶力です。ロバは一度通った道や出会った人を何年も覚えていることができ、これが野生時代の生存戦略に役立っていたと考えられています。

また、ロバは自己判断能力に優れており、指示に盲目的に従うのではなく、自ら状況を判断して動く傾向があります。この性質は「頑固」とも表現されがちですが、実際には「合理的な判断力」の表れです。たとえば、危険を察知した際には無理に進まず、安全を確認してから行動に移ります。

感情表現も豊かで、耳の角度、目の表情、尾の動き、鳴き声などを組み合わせて、驚き・喜び・不安などを表現します。仲間と深い絆を築くこともでき、長年一緒にいた個体を失うと、食欲不振や無気力に陥ることもあると報告されています。

さらに、ロバはストレス耐性が高く、都市部や人が多い環境にも適応できる柔軟さがあります。近年では、ロバが学校や介護施設を訪問するアニマルセラピーにも活用されており、人間との心理的なつながりを築ける存在として再評価が進んでいます。

その他にも、ロバは仲間を守ろうとする行動をとることもあり、群れの中で弱い個体をかばったり、外敵に対して鳴いて警告したりする姿も見られます。このような社会性の高さも、ロバが単なる労働動物以上の存在であることを物語っています。

ロバと馬の違いの総括:似て非なる魅力を徹底解剖したまとめ

- ロバはアフリカノロバを祖先に持つウマ科の一種で、馬とは異なる独立した種である。

- 特徴的な長い耳や細く硬いひづめ、房毛のある尻尾など、外見だけでも馬との違いは明白。

- 鳴き声は「イーアー」と響く独特なもので、遠距離でのコミュニケーションに優れている。

- ロバの寿命は25〜40年とされ、馬より長生きすることもあり、健康管理が寿命に大きく影響する。

- 慎重で合理的な性格を「頑固」と誤解されがちだが、実際には高い判断力と信頼性の証。

- 自身の体重の約20〜30%までの重量を背負うことができ、特に安定感と持久力に優れている。

- 飼育には広いスペースと仲間の存在が必要で、地域によっては条例や申請も求められる。

- 動物園やふれあい牧場ではロバと直接触れ合うことができ、教育的・癒し的価値が高い。

- ポニーとは種が異なり、耳や性格、鳴き声、用途にも大きな違いがある。

- ロバには180種以上の品種が存在し、地域や文化に応じてさまざまな進化を遂げている。

- ラバはロバと馬の交配による雑種で繁殖能力がなく、労働能力に特化した人為的な存在。

- 記憶力・判断力・感情表現に優れたロバは、単なる家畜を超えた知的で情緒的な動物である。