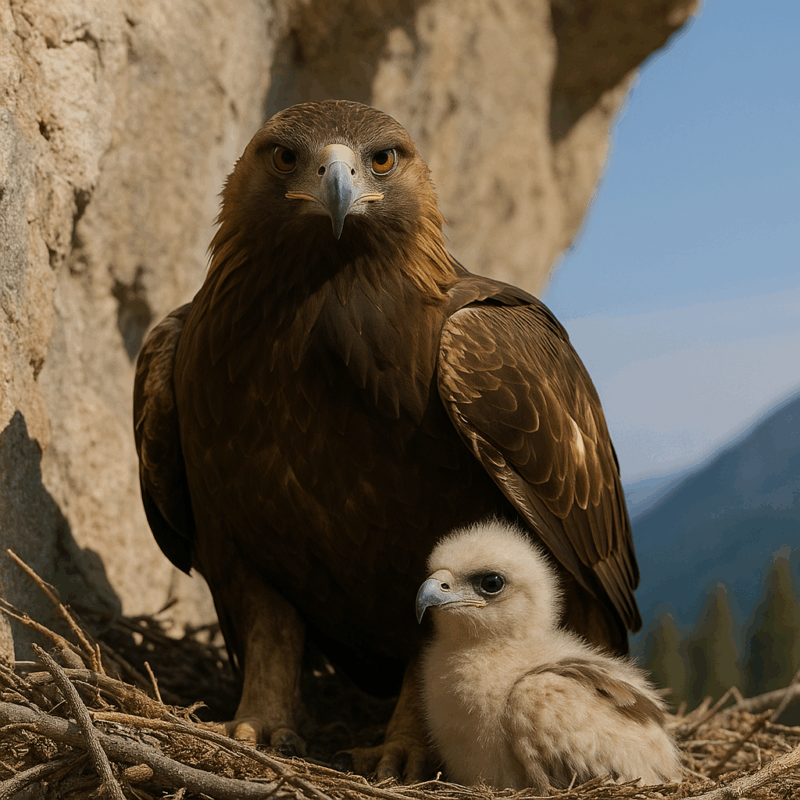

イヌワシと聞いて、どんな姿を思い浮かべますか?

その鋭い目つき、たくましい体、そして圧倒的な狩りの技術。

まさに空の王者と呼ぶにふさわしい存在です。

そんなイヌワシの食べ物や寿命、そして知られざる特徴には、まだまだ多くの謎が隠されています。

なぜ「かっこいい」と言われるのか?鳴き声や握力、驚異の速度、生息地や天敵についても知ることで、あなたの中のイヌワシ像が一変するかもしれません。

この記事では、イヌワシの基本からマニアックな生態、絶滅危惧種としての現状まで、他では読めない深掘り情報を集約しています。

イヌワシって何?とふと思った方

猛禽類が好きで、さらに深く知りたい方

生き物の生態や自然界の仕組みに興味がある方

絶滅危惧種の現状に関心がある方

イヌワシの食べ物・寿命・特徴とは?知れば知るほど驚く生態の秘密

イヌワシとはどんな鳥?ワシとの違いや名前の由来とは

イヌワシは、タカ目タカ科に分類される大型猛禽類で、学名はAquila chrysaetos japonica。日本固有の亜種で、本州・四国・九州の山岳地帯に生息しています。国際的にはゴールデンイーグル(Golden Eagle)と呼ばれ、北半球全域に分布しています。

名前の由来には諸説ありますが、「イナワシ(稲鷲)」が訛ったという説と、「犬のように勇敢で力強い」という意味が込められたという説が代表的です。いずれにしても、長年日本人に親しまれてきた鳥であることに変わりはありません。

オジロワシやオオワシといった冬鳥と違い、イヌワシは日本で繁殖する「留鳥(りゅうちょう)」です。つまり、一年を通して同じ山に生息し、つがいで生活しているのです。

特に縄張り意識が強く、つがいは広い範囲を自分たちのテリトリーとして守り続けます。個体によっては20年以上も同じ地域にとどまる例も報告されています。

イヌワシの特徴には何がある?見た目や性格から読み解く魅力

イヌワシの見た目でまず目を引くのは、全身を覆う濃い茶褐色の羽毛と、頭頂部に光沢のある金色の羽毛が混ざる点です。成鳥になるとこの金色がより鮮やかになり、英名の由来ともなっています。

また、鋭く湾曲したくちばしと黄色い眼も印象的で、視力は人間の8倍以上ともいわれ、5km先の獲物も視認できるとされます。脚には分厚い鱗と鋭い爪があり、獲物をしっかり掴む構造になっています。

行動面では非常に慎重で、警戒心が強く、人目につくことを極端に嫌います。そのため、自然観察や調査も困難を極め、現在の生息数や繁殖状況の詳細な把握が進みにくい一因となっています。

また、つがいの絆が強く、一度ペアになると長年同じ相手と過ごします。この一夫一妻制の特徴も「かっこいい」と感じられる理由の一つでしょう。

さらに、滑空能力に優れており、風に乗って長時間飛び続けることが可能です。この高度な飛行技術と生態が、イヌワシを「空の王者」と呼ばせる所以です。

イヌワシの食べ物は何?狩りの方法と獲物の選び方に驚き

イヌワシの食べ物は、主にノウサギ、ヤマドリ、テン、タヌキなどの中型哺乳類や鳥類です。場所によってはニホンジカの子どもを襲うこともあり、その狩猟能力の高さがうかがえます。

狩りの方法は「空中待機型」と呼ばれ、広いテリトリーを飛びながら獲物の動きを観察し、見つけると急降下して一気に捕まえます。ときには木陰に隠れながら待ち伏せをすることもあります。

獲物を見極める目は非常に鋭く、動きの鈍い個体や病気の個体を優先して狩ることで、自然界の「健全な淘汰(とうた)」を担う存在でもあります。

また、環境によって食性が変わる柔軟性も持ち合わせており、冬は哺乳類、夏は鳥や爬虫類を選ぶ傾向が見られます。

このような狩りの行動は、環境調査やカメラトラップの映像からも確認されており、近年はドローン観察やGPS追跡により、より詳細なデータが蓄積されつつあります。

イヌワシの寿命はどのくらい?野生と飼育下で違いがあるの?

イヌワシの寿命は、野生では平均で20〜25年程度とされ、飼育下では40年以上生きる個体も報告されています。長寿の記録としては、ドイツの動物園で50年を超える飼育例もありました。これは人間の管理下で、エサや医療が整っているため可能になる年数です。

一方、野生個体ではエサの確保、気候、病気、事故、縄張り争いなどによって寿命が大きく左右されます。近年では風力発電によるバードストライク(鳥と風車の衝突事故)や、山岳部への人間の侵入によるストレスが死因となるケースも増えています。

また、日本国内で繁殖している個体は年々減少傾向にあり、調査では10年以上ペアを維持していても繁殖に成功しないケースが多く見られます。寿命が長いこと自体は種の安定に有利ですが、それだけでは個体数の増加にはつながりません。

繁殖成功率の低さと寿命の長さのギャップが、個体数回復の難しさの一因ともなっています。特に日本では繁殖期の妨害を避けるため、調査や観察も最小限に抑える必要があり、研究も難航しています。

イヌワシの鳴き声はどんな音?鳴き声に込められた意味とは?

イヌワシの鳴き声は「ピュー」「キィー」といった鋭く高い音が特徴で、繁殖期には特に活発になります。これらの鳴き声は、つがい同士の連絡や縄張りの主張、親とヒナのコミュニケーション手段として用いられています。

他の猛禽類と比べると、イヌワシの鳴き声はやや控えめですが、それでも行動の合図として重要な役割を果たしています。観察によると、パートナーを呼ぶときにはより長く、単調ではない音を発する傾向があり、それぞれの個体で音の高さやリズムに違いが見られます。

とくに繁殖期(2~5月)には、雄が上空から鳴きながら滑空し、巣にいる雌に存在を知らせる行動が観察されることがあります。これを「空中ディスプレイ」と呼び、求愛行動の一部と考えられています。

近年では、録音装置とAI解析を用いた「鳴き声識別システム」の研究が進んでおり、個体識別や行動予測に鳴き声が使われる可能性が期待されています。2023年には国立環境研究所が、繁殖地での音声記録によってつがいの活動を分析する試みを行いました。

イヌワシの握力はどれくらい?驚異的な力で獲物を逃がさない?

イヌワシの脚力、つまり「握力」は非常に強く、1平方センチメートルあたり400kgを超える圧力をかけることができると推定されています。これは人間の握力(50〜70kg)をはるかに上回る力であり、狩りにおいて重要な武器です。

この強力な握力は、鋭い爪と合わせて獲物をしっかりと捕らえるために進化してきました。たとえばノウサギやタヌキなどの中型哺乳類も、一度捕まれば逃げ出すことはほとんど不可能です。狩りの瞬間は一撃で急所を仕留めるか、掴んだまま窒息させる形で捕食します。

また、イヌワシの脚には太く頑丈な腱(けん)があり、つかんだ状態を長時間維持できる構造をしています。これは、獲物を掴んだまま空中を飛び、巣まで運ぶために欠かせない機能です。

近年では、研究機関が死因調査の過程で骨格や筋力の測定を行っており、その握力が単なる推定ではなく、実測に基づくものであることも確認されています(2022年・猛禽医学会報告)。

この驚異的な握力は、イヌワシが自然界で生き残るための究極の武器であり、同時に彼らが頂点捕食者であることの象徴でもあります。

イヌワシの寿命・食べ物・特徴から見る絶滅の危機と未来への希望

イヌワシの大きさはどれくらい?翼を広げたときの迫力とは?

イヌワシは、日本に生息する猛禽類の中でも最大級の体格を誇ります。成鳥の体長はおよそ75〜90cm、翼を広げたときの全長(翼開長)は190〜230cmに達します。これは、小柄な成人女性の身長を超えるサイズ感です。

体重は性別によっても差があり、オスで3〜4kg、メスはより大型で5〜6.5kgになることがあります。メスがオスより大きいのは猛禽類ではよく見られる特徴で、繁殖期に巣やヒナを守る役割が影響しているとされています。

この巨大な翼を持つことで、イヌワシは効率的な滑空飛行が可能です。特に山岳地帯では、上昇気流(サーマル)をうまく利用し、羽ばたかずに長時間空中を舞う姿が観察されます。

この優雅で静かな飛行は、獲物に気づかれずに近づくためにも役立ちます。飛び立つときには力強く、上空では風を読むようにふわりと滑空する——このメリハリある動きが、多くの観察者に「かっこいい」と言わしめる要素でもあります。

イヌワシの生息地はどこ?日本と世界での分布に違いがある?

イヌワシは、ユーラシア大陸・北アフリカ・北アメリカに広く分布しており、日本にはこの中の「イヌワシ(Aquila chrysaetos japonica)」という日本固有の亜種が生息しています。特に本州中部山岳地帯から九州にかけての標高の高い森林地帯が主な生息地です。

標高はおよそ800〜2,000メートルの範囲に分布し、特に中部山岳地帯(南アルプスや乗鞍岳周辺)では繁殖が確認されています。広大で静かな森林が求められるため、開発や人の立ち入りが少ない場所が理想とされます。

一方で、スコットランドやアメリカ西部など海外でも山岳・草原を中心に広く分布しており、比較的個体数は安定している地域もあります。しかしそれでも、過去には乱獲や餌動物の減少によって数を減らした歴史があり、現在も保護活動が続いています。

日本では開発、風力発電設備の建設、林道の増加による人間の進出によって、生息地の分断や縮小が進行しています。たとえば風車建設が進む東北・九州では、繁殖を断念するペアも報告されています。

つまり、イヌワシは自然環境の変化に非常に敏感な種であり、人間の影響を直接受けやすい生き物なのです。

イヌワシの速度はどれほど速い?狩りの瞬間は一瞬の勝負?

イヌワシはその大きな体に反して、非常に俊敏で、高速で空を飛ぶ能力を持っています。特に狩りのときに行う急降下(ストゥープ)では、時速160km以上に達することもあるとされています。

この速度は、同じく猛禽類であるハヤブサほどではないにせよ、哺乳類を狙うには十分すぎる性能です。狙いを定めた瞬間に一気に距離を詰めて獲物に襲いかかるこの技術は、精密で無駄のない動きが求められます。

通常の滑空飛行中は時速40〜50km程度で移動し、上昇気流を使って効率よく移動します。無駄に羽ばたかない分、エネルギーの消費を抑えつつ長距離移動を可能にしているのです。

この機動力は、山岳地帯での狩猟において非常に重要です。森林や谷間、斜面の地形を熟知し、風を読みながら獲物に接近する技術は、まさに「空の戦略家」と言えるほど洗練されています。

こうした飛行技術と速度のバランスは、進化の過程で身につけた「空中の優位性」であり、イヌワシが生態系の上位に立つ理由の一つです。

イヌワシの天敵はいるの?空の王者にも脅威はあるのか?

イヌワシは、生態系の中で「頂点捕食者」とされ、成鳥にとって自然界における直接的な天敵はほとんど存在しません。しかし、実際には間接的な脅威や、ヒナ・若鳥に対する外敵、そして人間活動の影響が大きなリスクとなっています。

まず、繁殖期のヒナは天敵に襲われる可能性があります。カラス類や猛禽類同士(フクロウやトビなど)が巣を襲うことがあり、特に巣が外敵から見える位置にある場合はリスクが高まります。また、雪崩や強風による巣の崩壊も脅威です。

しかし、最大の「天敵」と言えるのは人間です。風力発電の風車との衝突事故(バードストライク)、森林伐採やレジャー開発による生息地の破壊、登山客の接近による繁殖放棄など、数え切れない影響があります。

さらに、狩猟に使われた鉛弾の破片を餌とともに摂取して中毒死する例や、気候変動によって降雪パターンが変わり、冬季の狩りが困難になることも報告されています。

このように、イヌワシにとっての天敵とは、「命を奪う捕食者」というより、自然環境を変える存在=人間活動そのものだと言えるでしょう。

イヌワシはなぜ絶滅危惧種なの?その背景と人間の影響とは?

イヌワシは、環境省レッドリスト2024年版において「絶滅危惧IA類(CR)」に分類されています。これは、近い将来に野生での絶滅の可能性が非常に高い種であることを意味します。日本全体の生息数は推定で400羽以下とされ、しかも繁殖成功率が極めて低いことが大きな課題となっています。

最大の要因は、生息環境の悪化です。開発によって静かな山林が減少し、営巣できる木がなくなったことで、つがいの繁殖が難しくなっています。また、風車や林道が近くにできることで、繁殖放棄に至るケースも多く報告されています。

加えて、エサ動物の減少も深刻です。ノウサギやキジなどが狩猟圧や農地開発によって減っており、栄養状態の悪化が繁殖失敗の一因となっています。

繁殖期に1つがいが育てられるヒナは基本的に1羽のみで、巣立ち率も高くはありません。つまり、個体数の回復には長い年月と安定した環境が必要なのです。

保護活動も行われており、環境省やNPOによるモニタリングや餌場の保全、風車設置の規制提言などが進められていますが、十分な成果には至っていません。

このように、イヌワシの絶滅リスクは、**複数の要因が絡み合う「静かな危機」**であり、気づいたときには手遅れになってしまう可能性があるのです。

イヌワシはなぜ「かっこいい」と言われるの?文化や神話との関係とは?

イヌワシが「かっこいい」と言われる理由には、見た目の凛々しさや狩りの能力だけでなく、文化的背景や人との深い関係性が大きく関係しています。これは、ただの猛禽類という枠を超えた、象徴的な存在としての評価でもあります。

たとえば日本では、山岳信仰の中で「山の神の使い」として語られてきた地域もあります。中部地方や東北では、イヌワシが神聖視される存在として民話や伝承に登場する例が残っています。

また、ヨーロッパや北米でも、イヌワシ(ゴールデンイーグル)は「勇気」「高貴」「自由」の象徴とされ、アメリカの国章にもワシが使われているほどです。

現代では、ドキュメンタリー番組や写真展でもその姿が取り上げられ、「かっこよさ」を再認識する人も増えています。自然写真家による美しい飛翔シーンや、目を見張る狩りの瞬間は、SNSでも話題になります。

そして、イヌワシは一夫一妻で生涯同じ相手と連れ添い、協力してヒナを育てます。この「家族愛」や「忠誠心」も、多くの人に感動を与える要素になっています。

つまりイヌワシの魅力とは、力強さと美しさ、神秘性、そして文化とのつながりが融合した、人間の心を揺さぶる象徴的な存在なのです。

イヌワシの食べ物・寿命・特徴を深掘りした総括

- イヌワシは日本の山岳地帯に生息する最大級の猛禽類で、鋭い視力と狩猟能力を持つ空の王者。

- 食べ物は主にノウサギや中型哺乳類・鳥類などで、地域や季節によって獲物を使い分けている。

- 野生下での寿命は20〜25年、飼育下では40年以上に達する例もあり、繁殖周期の遅さと合わせて個体数の回復を難しくしている。

- 全長90cm、翼を広げると最大230cmという大きさは滑空能力の高さにつながっており、山岳地帯での生活に適応している。

- 鳴き声には個体間のコミュニケーションや縄張り主張の意味があり、AI技術による鳴き声識別研究も進行中。

- 握力は人間の数倍〜数十倍に及び、400kg以上の圧力をかけるとされ、強靭な脚と爪で獲物を逃がさない。

- イヌワシの天敵はほぼおらず、最大の脅威は人間の開発や風力発電などによる環境破壊である。

- 日本のイヌワシは絶滅危惧IA類(CR)に指定され、全国の個体数は400羽以下という深刻な状況にある。

- 文化的にも「かっこいい」存在として神話や信仰、現代メディアでも特集され、知的・象徴的な鳥として評価が高い。

- イヌワシを守ることは、自然環境全体の保全につながる行為であり、未来のために今できる行動が求められている。