ハゲワシと聞いて、あなたはどんな姿を思い浮かべますか?

禿げた頭に鋭い目つき、死体をついばむ姿から「怖い」「不気味」と感じる方も多いかもしれません。

映画や神話では天狗のモデルとして描かれることもあり、クロハゲワシなどの名前にも神秘的な印象がつきまといます。

そんなハゲワシは、本当に人間を食べることがあるのでしょうか?

寿命や生息地、雛の育て方、種類の違い、さらには絶滅危惧種としての現状まで、意外と知られていない事実がたくさんあります。

この記事では、ハゲタカとも混同されがちなハゲワシの特徴や大きさまで、他では読めない深堀り情報を集約してご紹介します。

ハゲワシに少しでも興味を持っている方

怖い鳥のイメージの真相を知りたい方

動物園や野生動物に詳しくなりたい方

神話や天狗伝説が好きな方

絶滅危惧種について関心のある方

ハゲワシは本当に人間を食べるのか?怖い印象とその誤解を解く

ハゲワシとは何か?ハゲタカとの違いを知っていますか?

ハゲワシとは、タカ目タカ科またはコンドル科に分類される大型の猛禽類で、主に死肉を食べることで知られています。名前のとおり、頭部に羽毛がなく「禿げている」ように見えるのが特徴で、これは血や体液が羽につかないように進化した結果です。食事の衛生を保つための工夫だといえるでしょう。

一方で、「ハゲタカ」という言葉は生物学上の正式な分類ではなく、主に死肉を食べる猛禽類の総称として使われています。つまり、ハゲワシは実際に存在する分類群なのに対し、ハゲタカは見た目や習性からの俗称で、範囲があいまいなのです。

たとえば、ユーラシア大陸に生息するシロエリハゲワシやクロハゲワシはタカ科に属しますが、南米のアンデスコンドルはコンドル科であり、見た目は似ていても全く別の分類です。これらの種は収斂進化(しゅうれんしんか:似た環境に適応して似た形に進化すること)により似た姿になっただけで、系統的には近くありません。

このような誤解は映画やメディアなどでもよく見られ、ハゲタカという言葉が悪役や強欲なイメージと結びつくことも多いのが現状です。しかし実際のハゲワシは、人間を襲うことはなく、自然界で重要な役割を果たす存在です。

正しくは、ハゲワシは分類上明確な猛禽類の一群であり、「ハゲタカ」と呼ばれる鳥たちの中でも一部を指す専門的な用語なのです。

ハゲワシは人間を襲うのか?実際の報告と可能性は?

ハゲワシが人間を襲って食べるというのは、事実とは異なる誤解です。2025年現在、ハゲワシが生きている人間を襲ったという科学的・記録的根拠は一切存在しません。彼らはスカベンジャー(清掃動物)と呼ばれる存在で、死体のみを食べる特性を持っています。

ハゲワシにはタカやワシのような鋭く強力な爪がなく、生きている動物を捕まえることはできません。また、筋力もそこまで強くないため、狩猟行動自体が不可能なのです。主に鋭い視力を頼りに、地上の死骸を見つけて滑空し、地面に降りて食事をするというのが一般的な行動です。

過去にはインドやアフリカなどの貧困地域や災害地で、放置された人間の遺体をハゲワシが食べていたという報告はありますが、これは襲ったわけではなく、「既に死んだ個体」に反応した自然な行動にすぎません。

このような事例が誇張されて「人間を食べる」というイメージが定着し、映画や小説などで怖い存在として描かれてきた結果、誤解が広がったと考えられます。

実際には、ハゲワシは人間が近づくだけで飛び立つほど臆病であり、攻撃性もありません。自然界では非常に大人しい部類の猛禽類なのです。

つまり、「人間を食べる」という表現は、「死体を処理したことがある」という文脈でのみ成立し、ハゲワシを危険な存在とする根拠にはなりません。

ハゲワシが怖いと思われるのはなぜ?見た目と習性のギャップとは

ハゲワシに対して「怖い」「不気味」と感じる人が多いのは、彼らの見た目や食性に由来しています。羽のない頭、鋭いくちばし、鋭利な視線、そして死体をむさぼる姿——こうした要素が組み合わさると、どうしてもネガティブな印象を与えてしまうのです。

特に、死体を食べるという行動は、私たち人間にとってタブーとされる部分であり、その行為を「グロテスク」と捉える傾向があります。加えて、テレビや映画ではハゲワシが荒野で人間の死体を狙って飛んでいるシーンが描かれることも多く、こうした演出がイメージをさらに悪化させています。

しかし、実際のハゲワシは非常に臆病で、争いを避ける性格をしています。自分から人間に近づくことはほとんどなく、危険を察知すればすぐに飛び立ちます。また、彼らは生態系にとって非常に重要な役割を担っており、死体を処理することで病原体の拡散を防ぎ、自然の衛生を保っているのです。

例えば、インドではハゲワシの数が急減した結果、放置された動物の死骸が腐敗し、狂犬病や腸チフスなどの感染症が拡大したというデータもあります。彼らが自然界の「清掃員」としていかに欠かせない存在であるかがわかります。

クロハゲワシと天狗伝説にどんな関係があるの?

クロハゲワシは、日本の民間伝承に登場する「天狗」のモデルの一つではないかと考えられています。特に「鴉天狗(からすてんぐ)」と呼ばれる黒い羽を持つ天狗の姿は、大型の猛禽類と共通点が多く、長いくちばしのように見える顔や、鋭い目つき、力強い翼などがそのイメージに重なります。

天狗の伝承は全国各地にありますが、江戸時代以前の絵巻物などでは、人間の顔に鳥のくちばしがついたような姿で描かれることが多く、それが近隣で一時的に目撃された大きな猛禽類、例えばクロハゲワシの飛来と重なった可能性も否定できません。

クロハゲワシは本来ヨーロッパや中央アジアなどに生息していますが、ごく稀に日本にも迷鳥(まいちょう:渡りの途中などで通常の生息地外に現れる鳥)として記録されることがあります。実際に、戦後の日本でも数例の飛来記録が確認されており、大型で異様な姿は当時の人々に強烈な印象を残したと考えられます。

とはいえ、これは確証のある話ではなく、あくまで文化人類学的な視点における仮説です。天狗がクロハゲワシをモデルにしたという決定的証拠はありませんが、「自然界の未知の存在を神格化する」という日本人の精神性を反映した興味深い説であることは間違いありません。

ハゲワシの大きさはどれくらい?翼を広げると何メートル?

ハゲワシは鳥類の中でもトップクラスの大きさを誇る猛禽類です。種類にもよりますが、たとえばヨーロッパに分布するシロエリハゲワシは体長約95〜110cm、体重は7〜11kgにもなり、翼を広げたときの長さ(翼開長)は2.4〜2.8メートルに達します。

さらに、クロハゲワシでは最大で3メートル近い翼開長が記録されており、空を舞う姿はまさに圧巻です。彼らの大きな翼は、滑空(グライディング)を可能にするために発達したもので、少ないエネルギーで広い範囲を移動することができます。

このような構造は、死肉を探して長距離を飛ぶ必要があるハゲワシの生活にとって不可欠です。上昇気流(温かい空気の流れ)をとらえて舞い上がり、何時間も地表を探しながら空中を飛行し続けることができます。

大きな体格にもかかわらず、地上では不器用に歩く様子が見られ、飛行に特化した進化であることがよくわかります。逆に言えば、地上で獲物を狩る能力は持ち合わせておらず、これが「人間を襲うことがない」と言える理由の一つでもあります。

つまり、ハゲワシの巨大な翼は「攻撃」のためではなく、「探す」「滑空する」ためのものであり、その大きさに対して恐れる必要はまったくありません。むしろ、そのダイナミックな飛行は自然界の美しさを感じさせるものです。

ハゲワシの特徴を知れば人間との関係性が見えてくる?

ハゲワシの特徴を理解すると、彼らが人間社会にどれだけ有益な存在であるかが見えてきます。まず最も注目すべきなのは、その食性です。ハゲワシは完全な死肉食であり、野生動物や家畜の死体を見つけて食べることで、自然界の衛生管理を担っています。

この行動は、自然にとってだけでなく、人間にとっても非常に大きな意味を持っています。たとえば、腐敗した死体が放置されると、そこから細菌やウイルスが発生し、病気の原因になることがあります。ハゲワシはこうした死体を短時間で処理してくれるため、感染症のリスクを大きく下げてくれるのです。

実際に、ハゲワシが激減したインドでは、狂犬病や炭疽病(たんそびょう)などの人畜共通感染症が広がったとの報告もありました。このように、彼らの存在が失われることは、人間の健康にとっても無視できないリスクをもたらします。

さらに、ハゲワシは繁殖数が少なく、年に一度しか繁殖しない種も多いため、個体数の維持には非常に繊細なバランスが必要です。それだけに、人間が与える影響も大きく、間接的に私たちの責任が問われているとも言えるでしょう。

ハゲワシは人間を食べるのか?種類や生息地、絶滅危惧の現状から考察

ハゲワシの種類にはどんなものがある?見分け方はあるの?

ハゲワシには、世界中に20種類以上の種が確認されており、主にアフリカ・ユーラシア・南アジアを中心に分布しています。それぞれの種は形態や色、分布地域によって分類され、見た目にも違いがあります。

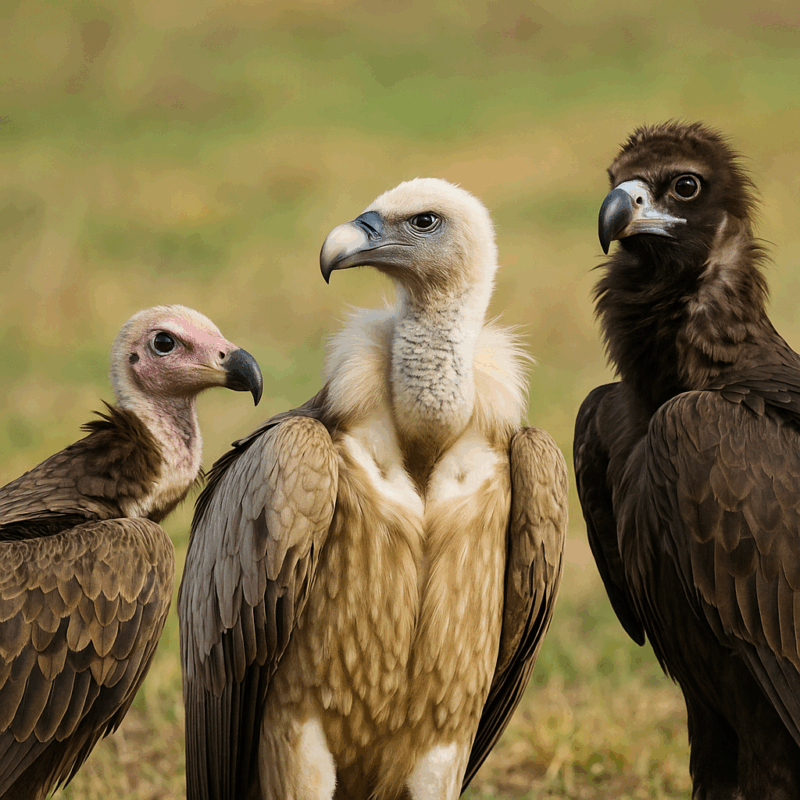

代表的な種類としては、ユーラシア大陸に生息する「シロエリハゲワシ(Gyps fulvus)」、アフリカの「リュウキュウハゲワシ(Necrosyrtes monachus)」、ヨーロッパや中央アジアに広く分布する「クロハゲワシ(Aegypius monachus)」などが挙げられます。これらはいずれもタカ科に属しますが、南米の「アンデスコンドル」や「カリフォルニアコンドル」はコンドル科に分類され、近縁ではありません。

ハゲワシの見分け方には、首まわりの羽毛の有無、頭部の色や大きさ、翼の模様、鳴き声の有無などが使われます。たとえば、シロエリハゲワシは名の通り白い首まわりの羽毛が特徴で、クロハゲワシは全体的に黒く、がっしりとした体格を持っています。

一方で、これらの種は見た目が似通っているため、野外での識別は専門家でも難しいことがあります。特に若鳥(幼鳥)や換羽中(羽が生え変わる時期)の個体は、成鳥とは印象が異なるため注意が必要です。

また、すべての種が同じように「人間を食べる」わけではなく、共通しているのは死肉を食べるという生態のみです。それぞれの種ごとに行動や生息環境にも違いがあり、地域に応じた適応が進んでいます。

ハゲワシの生息地はどこ?なぜ特定地域にしかいないのか?

ハゲワシは世界中の広い範囲に分布していますが、実はその生息地はかなり限定的です。主にアフリカのサバンナ地帯、中央アジアの山岳地帯、インド亜大陸の草原地帯など、開けた環境を好む傾向があります。これは、彼らの生活スタイルと密接に関係しています。

ハゲワシは、空高く舞い上がり、広範囲に死骸を探す「滑空型」の猛禽類です。そのため、空気の流れ(上昇気流)を利用できる広く開けた地形が必要になります。森林のような視界の悪い環境では死体を見つけづらく、飛行にも不向きなため、生息地にはなりにくいのです。

さらに、十分な死骸が存在することも必要です。野生動物の多い地域や、放牧されている家畜が多い農村地帯では、死肉を安定的に得ることができるため、ハゲワシの重要な生息地となっています。逆に、死体処理が徹底されている都市部では、彼らが生き延びることは難しくなります。

日本にはハゲワシの定住個体群は存在せず、ごくまれにクロハゲワシなどが「迷鳥」として飛来する例が報告されている程度です。これは日本の気候、地形、生態系が彼らの生存に適していないことを示しています。

ハゲワシの寿命はどれくらい?長寿な鳥なの?

ハゲワシは、鳥類の中でも特に寿命の長いグループに属します。種や環境によって差はありますが、野生下ではおおむね30〜40年程度生きるとされ、飼育下では50年以上生きる個体も報告されています。これは同じ猛禽類の中でも特に長命な部類です。

長寿の理由としては、死肉食という省エネルギーな食性、飛行による効率的な移動、捕食者が少ないという点が挙げられます。また、病気に強い免疫機構を持っており、腐敗した死体を食べても食中毒などを起こしません。

しかし、長寿だからといって常に安全に生きられるわけではありません。野生下では餌不足、巣の破壊、鉛中毒、送電線との衝突、密猟、農薬による中毒など多くの危険にさらされており、実際の平均寿命はこれらのリスクによって大きく左右されます。

特に南アジアでは、ジクロフェナクという家畜用の鎮痛剤を服用した動物の死体を食べたことで、ハゲワシが中毒死するケースが多発し、一部の種では90%以上の個体数が減少しました。このように、人間の活動が彼らの寿命を縮めていることは否定できません。

雛の育て方から見える意外な親子関係とは?

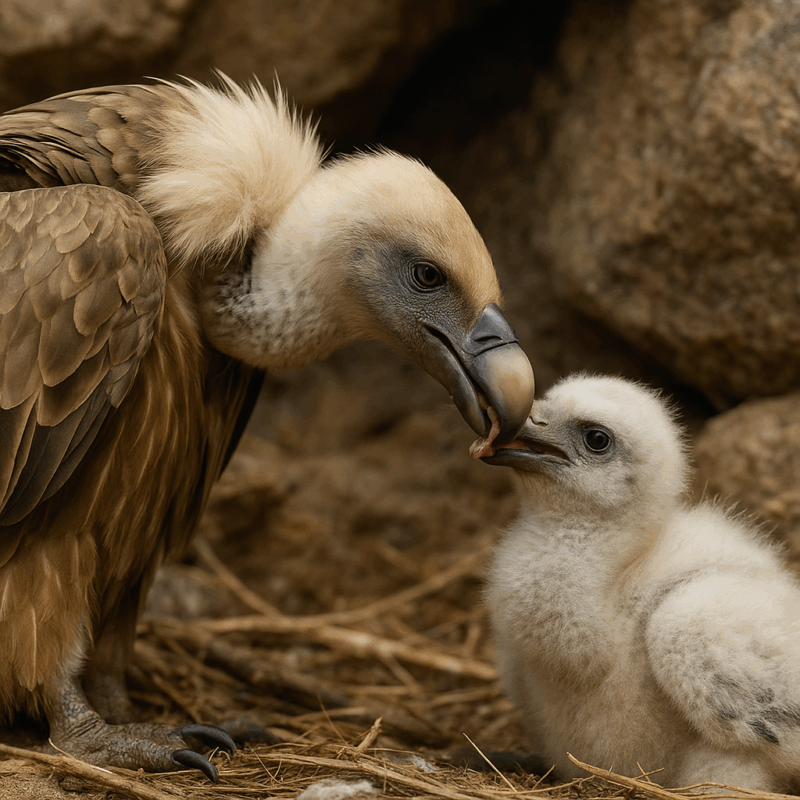

ハゲワシは、見た目や行動から冷淡で無感情なイメージを抱かれがちですが、実際は非常に丁寧に子育てを行う鳥です。多くの種では、1年に1個しか卵を産まず、その卵をオスとメスが交代で50〜60日ほどかけて温めます。雛がかえった後も、両親が長期間にわたり協力して育て続けるのが特徴です。

親鳥は、餌をいったん自分の胃で消化し、半消化状態にしてから口移しで雛に与えます。この行動は、雛がまだ消化力の弱い段階でも必要な栄養を効率よく摂れるようにするための工夫です。育雛期間は3〜4か月と長く、その間も親鳥は周囲を警戒しながら献身的に巣を守り続けます。

巣は、断崖の上や樹上、時には人間の建造物(送電塔など)に作られることもあり、外敵から雛を守るための立地が重視されます。巣材には枝や動物の毛などが使われ、かなりの大きさに積み上げられることもあります。

こうした育児行動は、単なる生存本能ではなく、親子間の「協調的な戦略」として進化してきたと考えられています。繁殖にかけるエネルギーが大きい分、ハゲワシの繁殖成功率はそれほど高くなく、個体数を安定させるのは簡単ではありません。

このように、怖そうな外見とは裏腹に、ハゲワシは親としての責任感が強く、命を育む姿勢において非常に献身的な一面を持っています。彼らの育児行動を知ることで、「ハゲワシは冷酷な鳥」という誤解は大きく覆されるはずです。

ハゲワシは絶滅危惧種なの?原因は何にあるの?

2025年現在、世界中で多くのハゲワシの種が絶滅危惧種に指定されています。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、シロエリハゲワシやインドハゲワシなどが「絶滅危惧IB類」や「絶滅寸前」に分類されており、近年の個体数の激減は深刻な状況です。

その主な原因の一つが、家畜に使用されていた非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のジクロフェナクです。これを服用した家畜が死んだ後、死体を食べたハゲワシが中毒を起こして大量死するという現象が、1990年代以降、特にインド・ネパールで顕著に報告されました。

さらに、密猟者が他の動物を狙って仕掛けた毒餌による誤食、送電線との衝突事故、鉛弾による鉛中毒、違法取引など、人為的要因が複数重なっています。アフリカではハゲワシの頭部が「魔除け」として取引されることもあり、文化的背景も絡んだ脅威となっています。

また、死肉が手に入らなくなったことも影響しています。都市化や衛生管理の向上により、以前のように家畜の死体が野外に放置されることが減り、ハゲワシにとっての餌資源が激減しています。

こうした複数の要因が組み合わさることで、特定の地域では過去20年で90%以上の減少が記録された種も存在します。これほど急激な絶滅リスクは、他の大型鳥類と比べても深刻です。

つまり、ハゲワシが絶滅の危機にあるのは、自然な減少ではなく、明確に人間活動に起因するものであり、早急な対策が求められているのです。

なぜハゲワシは「人間を食べる」という噂が広まったの?

「ハゲワシは人間を食べる」という噂は、部分的な事実を過剰に解釈した結果、広まったものです。実際、自然災害や紛争地などで放置された人間の遺体を、ハゲワシがついばんでいたという記録はあります。例えば、スマトラ地震やアフリカの内戦地帯などでは、衛生・埋葬体制が崩壊した地域にハゲワシが集まることがありました。

しかし、これらの事例はいずれも「すでに死亡した遺体」に反応したものであり、「ハゲワシが人を襲って殺した」わけではありません。ハゲワシには鋭利な爪も強靭な筋力もなく、獲物を狩ることができないため、基本的に死骸のみを食べる動物です。

それにもかかわらず、この噂が拡散した背景には、映画や文学における演出の影響があります。西部劇やサバイバル映画などで、砂漠で倒れた人の上空を旋回するハゲワシのシーンが描かれ、「人間を狙う不気味な鳥」という印象が固定化されてしまいました。

また、”Vulture(ハゲワシ)” という英単語が英語圏で「強欲な者」「死体に群がる存在」といった比喩として使われることも、このイメージの定着に拍車をかけました。言葉の印象がそのまま生物の印象にもなってしまったのです。

つまり、「ハゲワシが人間を食べる」という表現は、特殊な状況下の行動を誤って一般化したものであり、実際のハゲワシの生態とは大きく異なります。

ハゲワシは人間を食べるのか?その真相と生態を徹底解説する総括

- ハゲワシは**死肉専門のスカベンジャー(清掃動物)**であり、生きた人間を襲う能力も意図もないことが確認されている。

- 「ハゲワシが人間を食べる」という噂は、戦争や災害地などでの遺体処理行動に由来し、誤解が誇張されて広がったものである。

- ハゲワシと「ハゲタカ」はしばしば混同されるが、学術的には別の概念であり、ハゲワシは明確な分類に属する猛禽類である。

- ハゲワシの姿や行動は「怖い」と思われがちだが、実際には臆病で人を避ける性格であり、自然界では衛生維持に貢献する重要な存在。

- 種類は20種以上にのぼり、それぞれ特徴・分布・大きさが異なる。中には翼を広げると3メートル近い種も存在する。

- 生息地は限られており、開けた草原や山岳地帯、死骸の多い地域を好む。日本には定着しておらず、ごく稀に飛来する程度である。

- 繁殖は年に1回で、1つの卵を親鳥が協力して丁寧に育てる。雛への愛情深い子育ては外見の印象とは大きく異なる。

- 寿命は野生で30〜40年、飼育下では50年以上生きることもあり、猛禽類の中でも特に長寿なグループに属している。

- 多くのハゲワシは絶滅危惧種に指定されており、主な原因はジクロフェナク中毒、毒餌、送電線衝突、密猟、餌不足など人間の影響による。

- 正しい知識を広めることが、ハゲワシの誤解を解くだけでなく、人間社会と自然環境の健全な共存にもつながる重要な一歩である。