Warning: Undefined array key "tica" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 105

Warning: Undefined array key "count" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 105

Warning: Undefined array key "blank" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 106

Warning: Undefined array key "url" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 107

Warning: Undefined array key "blank" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 106

Warning: Undefined array key "url" in /home/gentarou/animal-frontier.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 107

南アフリカの海岸で暮らすケープペンギンは、その愛らしい姿とは裏腹に絶滅危惧種に指定されている動物です。

では、ケープペンギンとはどのような生き物で、なぜ生息数が減少しているのでしょうか。

特徴や性格、生息地の環境、雛の成長や泳ぎの習性、さらには飼育や食べ物、日本での展示状況まで、幅広く掘り下げてご紹介します。

この記事では、知られざる生態の不思議や専門家の見解、現地での観察の楽しみ方まで網羅し、ケープペンギンの魅力と未来について一緒に考えていきましょう。

- ケープペンギンの生態や保護活動に興味がある方

- 絶滅危惧種について詳しく知りたい方

- 海洋生物や南アフリカの自然環境に関心がある方

ケープペンギン絶滅危惧種の知られざる魅力と生態

ケープペンギンとは何者で、どんな進化を遂げてきたのか?

ケープペンギンは、アフリカ大陸唯一のペンギンとして南アフリカとナミビア沿岸に生息しています。彼らは空を飛ぶ能力を失った代わりに、海での生活に特化した体を進化させてきました。

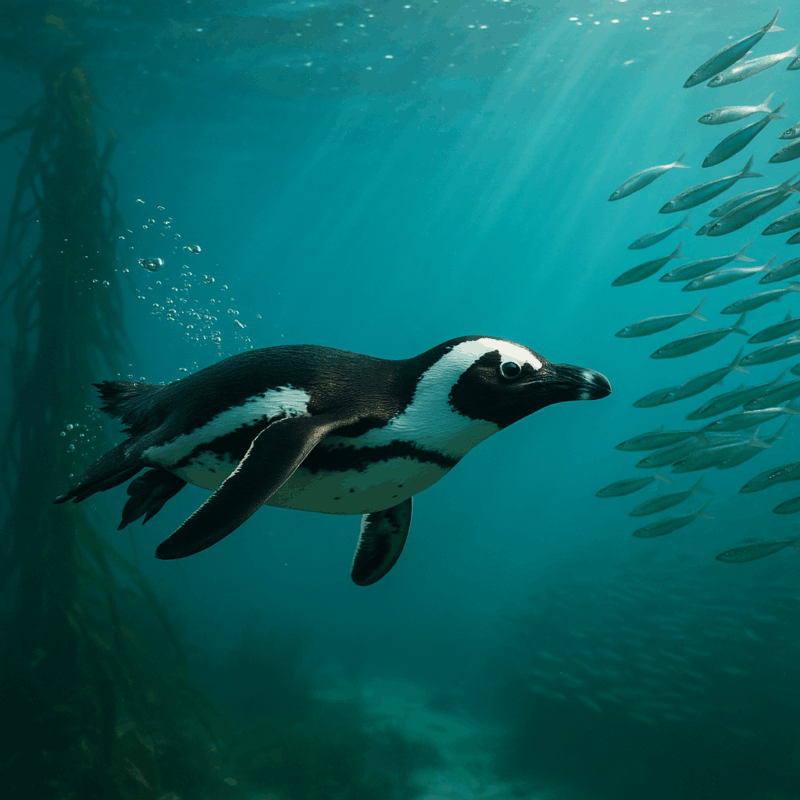

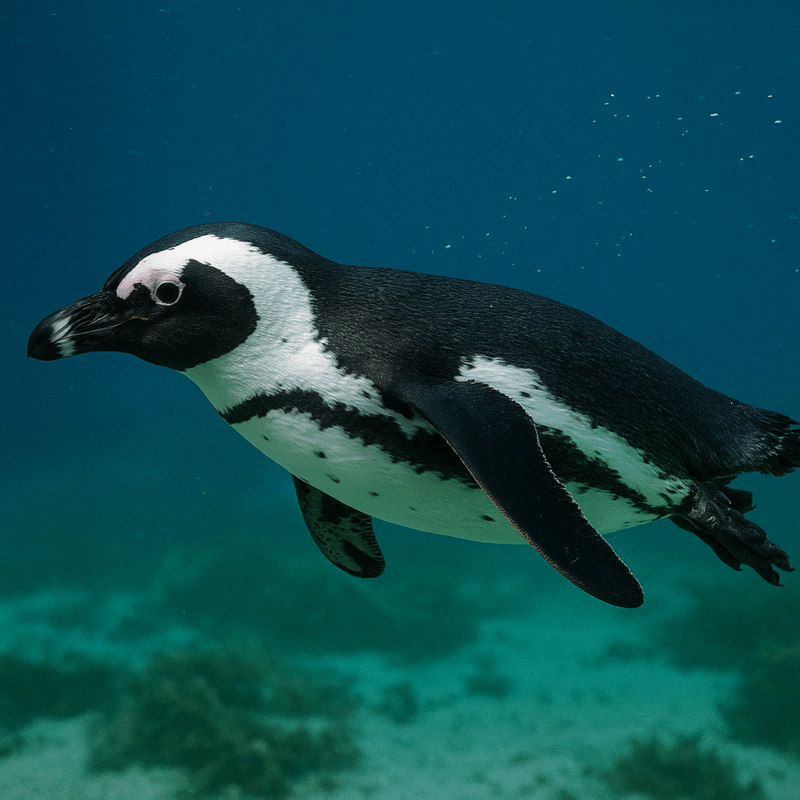

翼は細長く硬いフリッパーとなり、水をかく推進器の役割を果たします。骨格は他の鳥類に比べて密度が高く、浮力を抑えて潜水を容易にしています。流線型の体と強力な筋肉により、水中では時速20キロ近い速度で泳ぎ、急な方向転換も自在です。

この進化は、南アフリカ沿岸の豊かな海洋資源を利用するために不可欠でした。冷たいベンゲラ海流が運ぶ魚群を追い、効率よく捕まえるためには、水中での機動力が生命線になります。捕食者から逃げる際も、この泳ぎの能力が重要です。

サメやアシカに狙われた時、海中で素早く動くことが生き延びる鍵となります。ケープペンギンの進化は、環境への適応と生存戦略が見事に融合した結果であり、彼らの体のすべてが「海で生き抜くため」に設計されているといえます。

ケープペンギンの特徴は他のペンギンと何が違うのか?

ケープペンギンは、外見や行動の面で他のペンギンと明確に異なる特徴を持っています。まず、目の上にあるピンク色の皮膚は体温調節器官で、暑いときは血流が増えて熱を放散し、寒いときは血流を減らして熱を保持します。

これは南アフリカの温暖な気候で暮らすための重要な適応です。次に、胸には黒い帯状の模様があり、腹部には黒い斑点が散在しています。この斑点のパターンは個体ごとに異なり、研究者は個体識別に活用します。

鳴き声も特徴的で、まるでロバが鳴くような大きな声を出すため「ジャッカスペンギン」という俗称があります。この鳴き声は求愛や縄張り宣言、仲間との連絡など、多様なコミュニケーション手段として使われます。

さらに、ケープペンギンは陸上での動きが比較的俊敏で、短い距離なら素早く歩くこともできます。こうした特徴は単なる外見的な違いではなく、彼らが過酷な環境で生きるための機能的な適応の表れです。

ケープペンギンの生息地はなぜ限られた地域に集中しているのか?

ケープペンギンは、南アフリカとナミビア沿岸の特定の島や陸地にしか生息していません。その理由は、生きるために必要な条件が非常に限られているからです。まず、餌となるイワシやアンチョビが豊富に獲れる海域でなければなりません。これらの魚は冷たいベンゲラ海流によって供給されるため、自然と生息地はこの海流の影響範囲に集中します。

さらに、繁殖には捕食者が少なく、巣を作れる砂地や岩場が必要です。島嶼部の多くは人間の立ち入りが制限され、巣や雛を守る安全な環境が保たれています。代表的な繁殖地として、ケープタウン近郊のボルダーズビーチや、ベッティーズベイのストニーポイントがあります。

これらの場所では観光と保護活動が両立されており、人間が近くにいてもペンギンが落ち着いて暮らせるよう工夫されています。

このように、生息地が限られているのは偶然ではなく、食料、気候、地形、安全といった条件が揃った場所がごくわずかだからです。そのため、わずかな環境変化や人間の影響でも個体数が大きく変動するという脆弱さを抱えています。

ケープペンギンの寿命は野生と飼育下でどれほど違うのか?

ケープペンギンの寿命は、暮らす環境によって大きく異なります。野生下では平均して10〜20年程度、生存条件の良い個体では25年ほど生きる例もあります。しかし、自然界ではサメやオットセイなどの天敵、食糧不足、病気、そして海水温の変化によるストレスが寿命を縮める要因となります。

これに対して、飼育下のケープペンギンは安全な環境で保護され、安定した食事と医療ケアを受けることができ、30年以上生きる個体も存在します。飼育下では感染症の予防や怪我の治療も可能であり、餌不足に悩まされることもありません。

この寿命差は、野生環境の厳しさを物語ると同時に、適切な管理と保護が命を延ばす力を持つことを示しています。

ケープペンギンの性格は群れでの行動にどのように影響するのか?

ケープペンギンは非常に社交的で、群れの中で協力しながら生きる習性を持ちます。繁殖期にはパートナーとの絆が強く、一度結ばれると同じペアが何年も連れ添う傾向があります。群れの中では常に周囲を観察し、危険を察知すると鳴き声や姿勢で仲間に警告を送ります。

この「アラーム行動」は群れ全体の安全を守る重要な仕組みです。さらに、採餌のタイミングや場所を共有し合い、効率よく餌を得るための情報交換も行います。

一方で、巣の場所や繁殖相手を巡って争いが起きることもありますが、それは限られた資源をめぐる自然な行動です。このような社会性の高さは、限られた環境で生きるケープペンギンにとって欠かせない生存戦略の一部です。

ケープペンギンの雛はどのようにして独り立ちするのか?

ケープペンギンは1〜2個の卵を産み、約40日間、オスとメスが交代で抱卵します。孵化した雛は体温を自力で保つことができないため、親が温め続け、同時に口移しで餌を与えます。孵化後の数週間は灰色の柔らかな産毛に包まれ、この時期は外敵や天候からの保護が特に重要です。

生後2〜3か月ほどで産毛が抜け、泳ぎに適した防水性の羽毛へと生え変わります。この段階を迎えると、雛は海へ出て自力で餌を捕る練習を始めます。しかし、独り立ち直後は狩りの技術も体力も未熟であり、多くの雛がこの時期を生き延びられません。

だからこそ、親が十分に栄養を与え、海に出るための体力をつけさせることが雛の生存率を大きく左右します。この成長過程は、ケープペンギンの世代交代において最も繊細で重要な時期です。

ケープペンギン絶滅危惧種としての現状と未来への課題

ケープペンギンが泳ぐ能力は生存戦略にどう役立っているのか?

ケープペンギンは水中での動きに特化した体を持ち、時速20km近くのスピードと最大2分間の潜水能力を発揮できます。

この泳ぎは主に魚やイカなどの獲物を捕らえるために進化したもので、陸上ではぎこちなく見える彼らも、海中では素早く方向転換し、獲物を追跡します。こうした高い機動力は、サメやアシカなどの海洋捕食者から逃れる際にも有効です。

しかし近年、海水温の上昇や海洋資源の分布変化により、餌場が従来よりも遠くなる傾向が見られます。その結果、親鳥はより長距離を移動せざるを得ず、繁殖期には雛への給餌回数が減ってしまいます。

これは雛の生存率低下や繁殖成功率の減少につながり、個体数減少の一因となっています。泳ぎの能力そのものは高くても、環境の変化によってその効果が十分に発揮できなくなっているのが現状です。つまり、泳ぐ能力は彼らの最大の武器でありながら、環境条件の悪化によってその優位性が揺らいでいるのです。

ケープペンギンの飼育はなぜ難しく、どのような条件が必要なのか?

ケープペンギンの飼育には高度な知識と設備が必要です。まず温度管理が重要で、自然環境に近い水温と気温を保たなければ健康を維持できません。水質も常に清潔で塩分濃度が適正である必要があります。さらに、泳ぎや潜水ができる深さと広さのある水槽を用意することが不可欠です。

餌は新鮮なイワシやアンチョビなどが中心で、栄養バランスを整えるためにビタミンやミネラルの補給も必要になります。また、ケープペンギンは社会性の高い動物であり、群れで生活するため、複数羽を一緒に飼育することが望ましいです。孤立させるとストレスが増え、病気のリスクが高まります。

こうした条件を満たすことができるのは限られた施設のみであり、一般家庭での飼育は現実的ではありません。このため、世界中での飼育は主に動物園や水族館など専門施設に限られています。

ケープペンギンの食べ物は季節や環境によってどう変化するのか?

ケープペンギンの主食はイワシやアンチョビといった小型の回遊魚です。これらは高い栄養価を持ち、繁殖や換羽のためのエネルギー源となります。しかし、季節や海流の変化、そして漁業による資源減少の影響を受けやすく、十分な量が得られない場合があります。

餌が不足すると、ケープペンギンは小型の魚やイカ、甲殻類などに食性を変えることがあります。短期的には飢えをしのぐことができますが、栄養価が下がるため、長期的には健康や繁殖能力に悪影響を及ぼします。特に繁殖期には、十分な栄養を確保できないと卵や雛の生存率が低下します。

近年、海水温の変化により魚群の分布が変わり、餌場が繁殖地から遠ざかる傾向が強まっています。これにより、親鳥の移動距離が増し、雛への給餌回数が減るという悪循環が発生しています。つまり、食べ物の変化はケープペンギンの生存と繁殖に直結する重大な要因なのです。

ケープペンギンは日本のどこで観察できるのか?

日本国内でケープペンギンを観察できる施設は限られています。代表的な場所には、静岡県の下田海中水族館、和歌山県のアドベンチャーワールドなどがあります。

これらの施設では、自然の生息環境に近づけた水温や日照条件を再現し、ストレスを軽減する工夫がなされています。展示スペースは広めに確保されており、水中での泳ぎや潜水行動、陸上での毛づくろい、仲間とのコミュニケーション行動などを間近で観察できます。

また、一部施設では飼育員による解説や給餌体験を通して、ケープペンギンの生態や保護の重要性を学ぶことができます。野生下では南アフリカまで行かなければ会えない動物であり、日本での展示は教育的価値が非常に高いといえます。

訪れる人々は、その愛らしさだけでなく、絶滅危惧種としての現状にも触れることで、保護活動への理解を深める機会を得られます。

ケープペンギンの生息数は過去数十年でどのように変化してきたのか?

ケープペンギンの生息数は過去100年で劇的に減少しました。20世紀初頭には南アフリカとナミビア沿岸に数百万羽が生息していたと推定されますが、2025年現在では約2万5千羽前後にまで減少しています。

特に1970年代以降の減少は急激で、これは商業漁業による餌資源の枯渇、海水温の変化、繁殖地の環境悪化、油流出事故などの人為的被害が主な原因です。

例えば、イワシやアンチョビの漁獲量増加は、ペンギンの主要な餌資源を奪い、繁殖成功率を著しく低下させました。また、気候変動による海流の変化で餌場が遠くなり、雛への給餌回数が減少したことも深刻です。

この減少傾向が続けば、今世紀半ばまでに野生個体群が機能的に絶滅する可能性が高いと警告されています。生息数の推移は、環境変化と人間活動が生態系に与える影響の大きさを物語っています。

ケープペンギン絶滅危惧種の保護活動は現地でどのように行われているのか?

ケープペンギンは、IUCN(国際自然保護連合)の最新評価で「絶滅寸前(Critically Endangered)」に分類され、野生の繁殖ペアは1万組を下回っています。こうした状況を受け、現地ではさまざまな保護活動が進められています。

主な取り組みとして、油汚染や怪我で弱った個体の救護・リハビリ、人工巣穴の設置、繁殖地周辺の漁業禁止区域の設定が挙げられます。漁業規制は餌資源となるイワシやアンチョビの確保に直結し、繁殖成功率の向上に重要な役割を果たしています。

また、市民が参加できる支援活動や啓発プログラムも盛んで、雛の育成支援や保護資金の調達が行われています。これらの取り組みは、短期的な救助と長期的な環境回復を組み合わせた包括的な戦略であり、国際的な注目と支援が保護活動を後押ししています。

ケープペンギン絶滅危惧種の総括

- ケープペンギンはアフリカ大陸唯一のペンギンで、南アフリカとナミビア沿岸に生息しており、IUCNの最新評価で「絶滅寸前(Critically Endangered)」に分類されている。

- 野生の繁殖ペアは1万組を下回り、個体数は急速に減少しており、2035年頃に野生絶滅の可能性が懸念されている。

- 進化の過程で飛翔能力を失い、水中での機動力を高めた体構造を獲得し、時速20kmで泳ぎ獲物を捕らえる能力を持つ。

- 特徴的なピンク色の皮膚や個体ごとに異なる胸の斑点模様は、体温調節や個体識別などの機能的役割を果たしている。

- 生息地は冷たいベンゲラ海流が流れる限られた沿岸域に集中しており、餌資源と安全な繁殖地が揃う場所が限られている。

- 主食はイワシやアンチョビだが、漁業や環境変動による資源減少が食性や繁殖成功率に影響している。

- 野生の寿命は平均10〜20年だが、飼育下では30年以上生きる個体もあり、環境と保護の重要性が示されている。

- 群れで協力して生活する社会性が高く、繁殖期にはペアで協力し雛を育てるが、独立直後の雛は生存率が低い。

- 保護活動は繁殖地の漁業禁止区域設定、人工巣穴の設置、油汚染からの救護、雛の育成支援など多方面で行われている。

- 国際的な注目と市民参加型の支援活動が広がっており、短期的救護と長期的な生息環境改善を組み合わせた取り組みが進められている。