ツシマヤマネコとは、長崎県対馬にのみ生息する日本固有の野生ネコであり、国の天然記念物に指定されている極めて貴重な存在です。

しかし現在では数百頭しか確認されておらず、絶滅危惧種として保護が急務となっています。

なぜツシマヤマネコは絶滅の危機に瀕しているのでしょうか。

生息地の変化や天敵との関係、さらには食べ物や性格といった生態の側面から見えてくる課題は数多く存在します。

また、イリオモテヤマネコとの違いや、大きさや特徴を理解することも、この希少動物を守る手がかりになります。

さらに、動物園での保護活動や現在の数を知ることで、私たちができることは何かを考えるきっかけにもなるでしょう。

本記事では、ツシマヤマネコの絶滅原因を深掘りしながら、その魅力や保全の重要性を問い直していきます。

- ツシマヤマネコとはどんな動物かを知りたい方

- 絶滅危惧種の保護活動に関心のある方

- 生態や性格などの専門的な知識を深めたい方

- 動物園や自然保護に興味がある方

- イリオモテヤマネコとの違いを理解したい方

ツシマヤマネコ絶滅原因を探るために知るべき生態と特徴

ツシマヤマネコとはどんな動物なのか?基本をおさえると何が見えてくる?

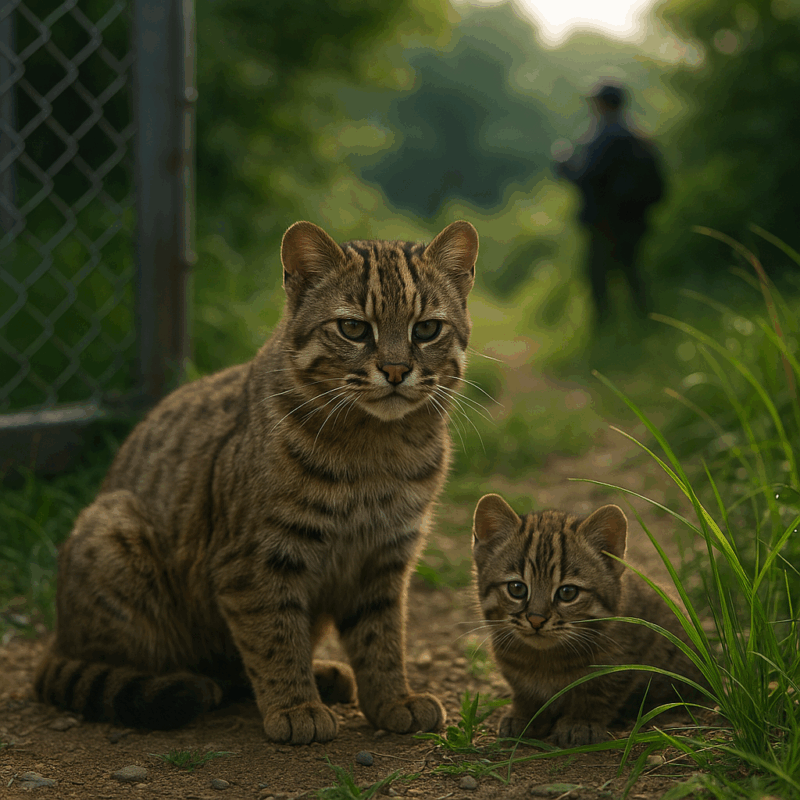

ツシマヤマネコとは、長崎県対馬にのみ生息するベンガルヤマネコの亜種で、日本固有の野生ネコです。学名は Prionailurus bengalensis euptilurus で、アジア大陸に分布するベンガルヤマネコの北方系に近い特徴を持っています。

体長は50〜60センチ、尾は30センチ前後と長く、体重は3〜5キログラムほどで、イエネコよりもやや大きめです。耳が丸く短いこと、顔が横に広いこと、体毛に不規則な斑点模様があることが特徴で、これらは森林環境での保護色の役割を果たしています。

なぜ基本を知る必要があるのでしょうか。それは絶滅原因を正しく理解するためには、この動物がどんな生態を持ち、どのような進化をたどってきたかを踏まえることが不可欠だからです。ツシマヤマネコは「ただの珍しいネコ」ではなく、氷河期後に大陸から孤立して独自の進化を遂げた固有種です。その存在は生物多様性の象徴であり、日本の自然史を語る上でも欠かせません。

ツシマヤマネコの特徴はどこにある?野生ネコとの違いは?

ツシマヤマネコの特徴は、体の模様と体格に強く表れています。全身は茶褐色から灰褐色で、黒い斑点や縞模様がランダムに入り、環境に溶け込むカモフラージュの役割を果たします。

特に耳の後ろにある白い斑点は「オセロマーク」とも呼ばれ、仲間との視覚的な合図や威嚇に利用されていると考えられています。四肢は太く短く、木登りよりも地表での狩猟に適応しており、主に夜行性で活動します。夜間の優れた視力と聴覚を駆使して小型哺乳類や鳥類を捕らえるのです。

野生ネコとの違いを考えると、イエネコとの比較が最もわかりやすいでしょう。イエネコは人間との共生を通じて社会性を高め、さまざまな環境に適応しましたが、ツシマヤマネコは孤高のハンターとして進化し、対馬の自然に特化した生態を維持しています。つまり、見た目の似通いから「野良ネコの一種」と誤解されやすいですが、実際には遺伝的にも独立した存在であり、保護すべき固有種です。

この違いを理解することは、絶滅原因を考えるうえで重要です。なぜなら、イエネコとの交雑や競合は大きな脅威となっており、ツシマヤマネコの「固有性」が失われることは、種の存続に直結する問題だからです。

ツシマヤマネコの生息地はなぜ対馬に限定されているのか?

ツシマヤマネコの生息地は、長崎県対馬の森林や草原に限られています。約2万年前、氷河期に大陸から日本へ渡ってきたベンガルヤマネコの一部が、地形変化によって対馬に閉じ込められ、現在まで孤立して生き残ったと考えられています。

つまり、地理的隔離(島に閉じ込められること)が種の独自性を生みました。現在は島の北部と南部を中心に点在していますが、森林伐採や道路開発によって生息地が細分化しているのが現状です。

なぜこれが絶滅原因につながるのでしょうか。第一に、狭い範囲にしかいないことで環境変化に弱くなります。第二に、個体数が少ないため遺伝的多様性が低下し、病気や災害が起きたときに全体が壊滅するリスクが高まります。さらに、島という環境では他の地域から新たな個体が流入することがないため、自然回復力が乏しいのです。

つまり「対馬にしかいない」という事実は、ツシマヤマネコを特別な存在にすると同時に、絶滅の危険を背負わせる大きな要因となっています。生息地が限定されることの脆弱さこそ、保護活動の最も重要な課題なのです。

ツシマヤマネコの現在の数はどのくらい?保護活動の成果は出ている?

ツシマヤマネコの現在の推定生息数は、2025年時点で100頭前後とされています。環境省や長崎県の調査、赤外線カメラやふんのDNA分析によって確認された結果であり、1970年代に「約200〜300頭」と推定されていた頃から大きく減少しました。特に1990年代には100頭を下回り、「このままでは数十年以内に絶滅する」と危惧されていました。

その後、国の天然記念物指定(1971年)や絶滅危惧ⅠA類への分類(1994年)、環境省の保護増殖事業が進められた結果、数はわずかに持ち直しつつあります。道路下に野生動物の通路を整備する「エコロード」や、外来種の駆除、動物園での繁殖計画などが功を奏しているのです。

しかし依然として個体数は極めて少なく、交通事故(ロードキル)や感染症、遺伝的多様性の低下といった課題は深刻です。つまり、保護活動の成果は確かに見られるものの「絶滅の危機を脱した」とは到底いえない状況なのです。現状は、わずかな改善と深刻な課題が同時に存在する「綱渡り」の状態だといえるでしょう。

ツシマヤマネコはどんな性格をしているのか?飼いネコと比べるとどう違う?

ツシマヤマネコの性格は、非常に警戒心が強く、基本的に人間や他の動物に姿を見せません。夜行性で単独行動を好み、縄張り意識が強いため、自分の領域に他の個体が入ると激しく排除する行動を取ります。このため、自然界では一匹ずつ分散して暮らす傾向があり、群れを作ることはありません。

イエネコと比べるとその違いは顕著です。イエネコは人間との共生により人懐っこい性格や社会性を持つように進化しましたが、ツシマヤマネコは野生を維持しているため「人間に慣れることがない」のが大きな特徴です。実際、動物園で飼育されている個体でも、世話をする飼育員に懐くことはほとんどありません。

この性格の違いは、保護活動にも影響します。繁殖のためにオスとメスを同じ飼育スペースに入れても、相性が合わなければ激しい争いが起こり、繁殖が難しくなるケースもあるのです。つまり、ツシマヤマネコの「孤高な性格」は、種の存続にとって重要な進化的適応である一方で、絶滅危惧下での保護には大きなハードルとなっているのです。

ツシマヤマネコの大きさはどの程度?体格が絶滅原因と関係しているのか?

ツシマヤマネコの体の大きさは、体長50〜60センチ、尾の長さ30センチ前後、体重は3〜5キログラムほどです。これはイエネコよりも一回り大きく、がっしりした骨格と筋肉質な体つきを持っています。脚は短めで太く、地上での狩猟に特化した形態で、木登りは得意ではありません。この体格は、ネズミや鳥類などを捕らえるうえで有利に働いています。

では、この大きさが絶滅原因にどう関わっているのでしょうか。直接的な要因ではありませんが、体格に見合うだけの獲物が必要となるため、食べ物が減少すると生存に直結してしまいます。

さらに、大きめの体は道路で目立ちやすく、交通事故に遭うリスクも高めています。実際に、ツシマヤマネコの死亡原因の中で「ロードキル」が最も多く、毎年数頭が命を落としています。

つまり、ツシマヤマネコの大きさは狩りには適しているものの、環境悪化や人間の活動と重なることで、結果的に絶滅リスクを高める一因になっているのです。

ツシマヤマネコ絶滅原因と保護の最前線を考える

ツシマヤマネコの食べ物が減っている?環境変化が与える影響とは?

ツシマヤマネコは、ネズミや小鳥、カエルや昆虫などを食べて生きています。こうした獲物は本来、森や草地の中に豊富にいました。しかし近年、森が伐採されたり農地や道路が増えたりすることで、獲物が住む環境そのものが減ってきました。食べ物が減れば、ヤマネコ同士で取り合いになり、特に若い個体や弱い個体が生き残れなくなります。

さらに餌を求めて人里に出てくると、車との事故に遭いやすくなるという新しい危険も増えます。食べ物不足はただお腹がすくというだけでなく、事故や人間との衝突を増やす要因にもなっているのです。

つまり環境の変化は、ヤマネコにとって「二重の脅威」になっているといえます。食べ物を守るには、森や草地の環境をできる限り残し、獲物が安心して暮らせる自然を保つことが欠かせません。

ツシマヤマネコの天敵は誰なのか?外来種との関係に秘密がある?

ツシマヤマネコには、本来これといった天敵はいません。島という限られた環境では、大型の猛禽類(ワシやタカ)が子どもを狙うことはあっても、大人のヤマネコが襲われることはほとんどないのです。ところが近年、真の脅威となっているのは人間が持ち込んだ動物たちです。

例えば、野良猫や放し飼いの猫は同じ餌を奪い合うだけでなく、病気をうつす危険があります。実際に、猫がもつウイルスがヤマネコに広がる心配が指摘されています。さらに、放し飼いのイヌがヤマネコを襲った事例もあります。

つまり、ツシマヤマネコの天敵は自然の中にいる動物ではなく、人間の生活から生まれた外来種や飼育動物なのです。人と動物の距離感の取り方次第で、ヤマネコの安全は大きく変わってしまうのです。

ツシマヤマネコ絶滅危惧種指定の背景にはどんな調査があった?

ツシマヤマネコが絶滅危惧種に指定されたのは、感情的な判断ではなく、長年の調査に基づく結果です。1990年代、研究者たちは夜の森に自動カメラを設置し、ヤマネコの姿を確認しました。

また、足跡やフンを集めて分析し、どのくらいの数が生息しているかを推定しました。その結果、100頭前後しかいないことが分かり、絶滅の危険が極めて高いと判断されたのです。

このデータをもとに、1994年には環境省のレッドリストで最も厳しいランクである「絶滅危惧ⅠA類」に指定されました。

つまり、絶滅の可能性が非常に高い動物として公式に認められたのです。こうした指定の背景には、専門家たちの地道な観察と研究の積み重ねがあります。ツシマヤマネコの絶滅危機は偶然ではなく、科学的に証明された事実なのです。

ツシマヤマネコを動物園で保護する意味は?野生復帰は可能なのか?

ツシマヤマネコは全国のいくつかの動物園で飼育されています。たとえば、福岡市動物園、よこはま動物園ズーラシアなどが代表的です。これらの施設では、繁殖計画を進めて数を減らさないよう努力しています。実際にズーラシアでは人工授精による繁殖の試みも行われ、希少な命を未来につなぐ工夫がなされています。

動物園で保護する意味は二つあります。一つ目は「数をつなぐ」ことです。野生の個体が減り続けても、動物園で繁殖できれば絶滅のリスクを減らすことができます。二つ目は「教育の場」としての役割です。実際にツシマヤマネコを見た来園者は、その希少さを実感し、自然を守る意識を高めることができます。

一方で、野生復帰は簡単ではありません。動物園で育った個体は人に慣れすぎたり、自然の中で必要な狩りの技術を身につけられないことがあるからです。そのため、対馬野生生物保護センターと連携し、野生に戻すための訓練や環境づくりも同時に進められています。

つまり、動物園での保護は「最後の砦」であり、同時に人々に守る心を育てる場でもあるのです。そして、野生復帰という大きな目標に向けて、動物園と保護施設、地域が協力しながら取り組んでいるのです。

イリオモテヤマネコとツシマヤマネコの違いは何?比較から見える課題とは?

ツシマヤマネコとよく比べられるのが、沖縄県の西表島に生息するイリオモテヤマネコです。どちらも日本だけに生息する野生のネコであり、世界的に見てもとても珍しい存在です。

大きな違いとして、ツシマヤマネコはやや大きめで体に斑点があり、寒さのある環境に適応しています。一方、イリオモテヤマネコは小柄で暗い色をしており、亜熱帯の森に合った体つきをしています。

共通しているのは、どちらも生息地が島に限られ、個体数が100頭前後しかいないという点です。島という閉ざされた環境では、新しい仲間が外から入ってこないため、病気や事故が広がると一気に数が減る危険があります。

この比較から分かるのは、どちらのヤマネコも「環境の変化にとても弱い」ということです。つまり、ツシマヤマネコの保護活動は、イリオモテヤマネコを守る取り組みにもつながり、日本全体の希少動物を救うモデルケースになるのです。

ツシマヤマネコ絶滅原因に私たち人間の生活はどう関わっているのか?

ツシマヤマネコが絶滅の危機にある一番大きな原因は、実は人間の生活と深く結びついています。道路が増えたことで、車にひかれる事故が毎年起こっています。農地や宅地の開発によって森が減り、ヤマネコが住める場所や食べ物が少なくなりました。さらに、外から持ち込まれた猫やイヌが病気を広げたり、遺伝子を混ぜてしまったりする問題もあります。

このように、ツシマヤマネコの未来は私たちの暮らし方に左右されているのです。解決のためには、車を運転するときにスピードを控えること、飼い猫を外に出さず室内で飼うこと、地域の自然を守る活動に参加することなど、小さな行動がとても重要です。

つまり、ツシマヤマネコの絶滅原因を作っているのも人間ですが、救うことができるのもまた人間なのです。私たちの暮らし方を少し工夫するだけで、この貴重なネコの未来を大きく変えられるのではないでしょうか。

ツシマヤマネコ絶滅原因をめぐる総括

- ツシマヤマネコは対馬だけに生息する、日本固有のとても貴重な野生ネコである。

- 体の特徴や性格はイエネコとは大きく異なり、孤独に生きるハンターとして独自の進化をとげてきた。

- 生息地が島に限られているため、環境の変化や開発の影響を強く受けやすい。

- 現在の推定生息数は100頭前後と非常に少なく、絶滅危惧ⅠA類に指定されている。

- 食べ物の減少や外来種による病気の脅威が、数をさらに減らす原因となっている。

- 毎年起こる交通事故(ロードキル)は大きな死因であり、人間の生活と深く関係している。

- 福岡市動物園やズーラシアなどの動物園では、繁殖や教育を通じて「最後の砦」としての役割を担っている。

- イリオモテヤマネコとの比較からも、島に生息する動物がいかに外的要因に弱いかが分かる。

- 保護活動には、森の環境を守ること、外来種対策、交通事故防止など多面的な取り組みが必要である。

- 最後に、私たち一人ひとりの行動(安全運転やペットの適切な飼育)が、ツシマヤマネコの未来を大きく左右する。