シロフクロウとはどんな鳥なのか、なぜ世界中で魅了され続けているのでしょうか。

真っ白な羽を広げる姿や、まるで笑顔に見える表情は人々の心を惹きつけます。

しかし、シロフクロウの寿命はどれくらいで、どのような環境や食べ物が影響するのでしょうか。

また、映画ハリーポッターに登場したことで注目を集めた背景や、雛の成長過程、さらには値段や飼育の現実まで、多くの疑問が浮かんできます。

この記事では、シロフクロウの寿命を軸に、その特徴や生態を深掘りしながら、他では知ることができない専門的でユニークな情報をお届けします。

- シロフクロウの寿命や特徴について深く知りたい方

- 動物園や野生でシロフクロウを見て興味を持った方

- ハリーポッターでシロフクロウを知り、もっと学びたい方

- 飼育や値段について現実的な情報を知りたい方

シロフクロウの寿命を特徴や大きさ、生息地から探る

シロフクロウとはどんな鳥?

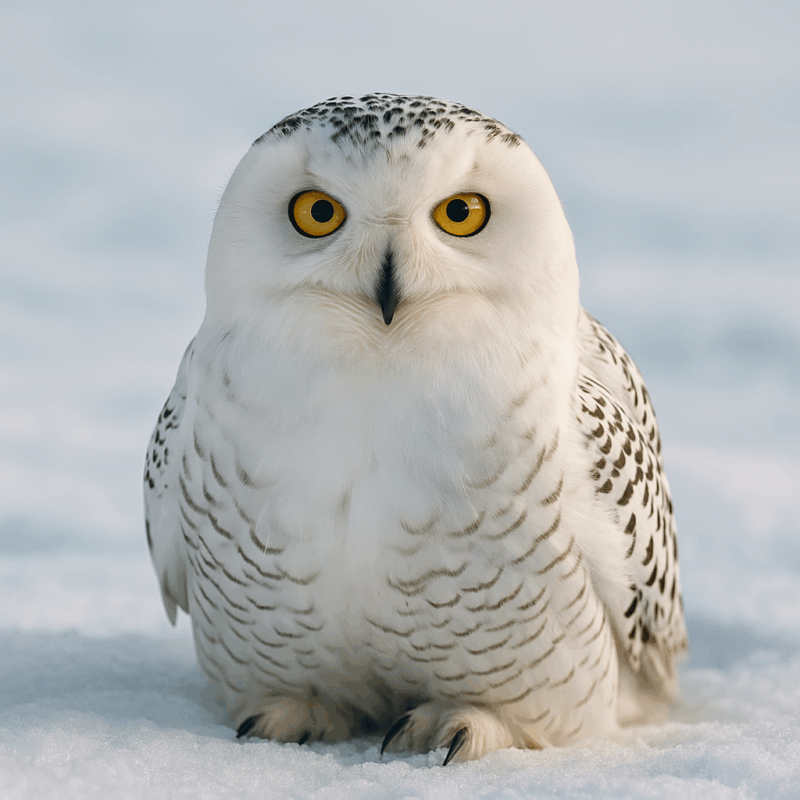

シロフクロウとは、北極圏に生息する大型のフクロウで、学名をBubo scandiacusといいます。結論からいえば、この鳥は極寒の環境に特化して進化してきたフクロウ科の代表格であり、世界中で「雪のフクロウ」として知られています。

理由として、全身を覆う白い羽毛は雪原に溶け込み、天敵から身を守る保護色の役割を果たしています。また、この羽毛は断熱性に優れており、氷点下40度に達する地域でも体温を維持することができます。

具体的には、羽毛は足の指先まで密生しており、氷や雪の上を歩く際の防寒具となります。他のフクロウと異なり、昼間も活動する「昼行性」である点も大きな特徴で、北極圏の白夜に適応した結果だと考えられています。

さらに、国際自然保護連合(IUCN)によれば、シロフクロウは現在「危急種(VU)」に指定されており、地球温暖化による生息地の変化やレミング(主食の小型げっ歯類)の減少が深刻な脅威になっています。

シロフクロウの特徴と寿命の関係は?

シロフクロウの特徴は、その寿命と密接に関わっています。結論として、野生では平均して9〜10年程度、飼育下では20年以上生きることが確認されています。

理由は、野生では厳しい寒冷環境や食料不足、天敵、さらには人間活動による影響を受けやすく、長寿を全うする個体が少ないためです。

具体的には、北極圏ではレミングの個体数が数年周期で大きく変動し、獲物が少ない年には繁殖が行われなかったり、雛の生存率が極端に下がることがあります。これは結果として成鳥の寿命にも影響します。

一方で、動物園や研究施設で飼育されている個体は、安定した餌と医療ケアを受けられるため、25年以上生きた例も報告されています。また、シロフクロウは大型で筋肉質な体格を持ち、寒さから身を守る厚い羽毛も寿命を延ばす要因と考えられます。

ただし、温暖化により本来の生息地が減少し、寿命を全うできない個体が増える懸念も指摘されています。

シロフクロウの大きさはどれくらい?

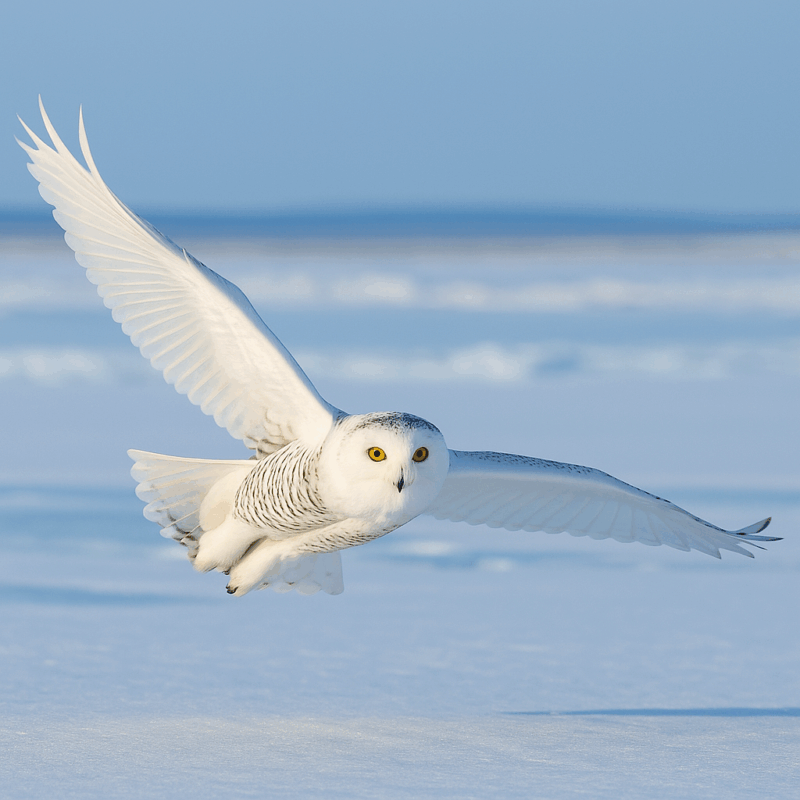

シロフクロウは、フクロウ類の中でも特に大きい種のひとつです。結論からいえば、体長は55〜70センチメートル、翼を広げると140〜160センチメートルに達します。

理由は、広大なツンドラ地帯で狩りを成功させるためには、長距離を飛翔できる大きな翼と、獲物を捕らえるための力強い体格が必要だからです。

具体的には、オスの方がやや小柄で、メスの方が一回り大きく体重も重くなる傾向があります。メスの体重は最大で3キログラムに達することもあり、これは雛を守り、効率的に狩りを行うために有利だと考えられています。

さらに、大きな翼は低空を滑空しながら獲物を探すのに役立ち、雪原での効率的な狩りを可能にしています。また、足の大きさや爪の強さも他のフクロウに比べて発達しており、レミングやカモのような獲物をしっかり捕らえることができます。

シロフクロウの生息地はどこ?

シロフクロウの生息地は、北極圏を中心としたツンドラ地帯に広がっています。結論からいえば、カナダ北部、アラスカ、グリーンランド、ロシアのシベリア地域などが主要な生息地です。

理由は、こうした場所が開けた地形で視界が広く、小型げっ歯類を効率的に狩るのに適しているからです。

具体的には、シロフクロウは夏の繁殖期にツンドラで営巣し、地面に直接巣をつくります。巣の周辺には草や低木しかなく、卵や雛が天敵に見つかりやすいため、親鳥は常に警戒を続けます。

冬になると、獲物が減少するため一部の個体はより南へと移動し、北米中部やヨーロッパでも観察されることがあります。近年、日本でも北海道で飛来が確認された例があり、ニュースとなりました。これは気候変動や餌不足の影響による分布域の拡大の一例と考えられています。

シロフクロウの笑顔に見える表情はなぜ?

シロフクロウは、その表情がまるで笑っているように見えることから「笑顔のフクロウ」と呼ばれることがあります。結論として、実際に笑っているのではなく、顔の羽毛や骨格の特徴が人間の目にそう映っているのです。

理由は、シロフクロウの顔には「顔盤(がんばん)」と呼ばれる円形の羽毛配置があり、目や口のラインを柔らかく見せるためです。具体的には、くちばしを覆う羽毛が口角を上げたように見える錯覚を生み出し、リラックスしているときにはより「笑顔」に近い表情に感じられます。

研究者によれば、この顔盤は音を効率よく集める役割を持ち、狩りの成功率を高める重要な構造です。つまり、笑顔に見えるのは人間側の解釈であり、実際には生存に役立つ進化の結果なのです。さらに、SNSや動物園で「かわいい笑顔」として拡散されたこともあり、シロフクロウは人々に親しみやすい存在として定着しました。

シロフクロウとハリーポッターの関係は?

シロフクロウは「ハリーポッター」シリーズを通じて世界的に知られるようになりました。

結論からいえば、主人公ハリーの相棒「ヘドウィグ」として登場したことが、この鳥を一躍有名にしたのです。

理由は、映画や小説でヘドウィグが手紙を運び、ハリーを支える存在として描かれたことで、多くの人に「知恵」「忠誠」「神秘性」といったイメージが重ねられたからです。

具体的には、映画制作に実際のシロフクロウが出演しており、その美しい白い羽と大きな瞳が観客に強烈な印象を残しました。

その結果、公開当時には「シロフクロウをペットにしたい」という関心が世界的に高まりましたが、実際には国際的な保護対象であり、ワシントン条約によって取引が厳しく制限されています。

さらに、動物園や保護施設では「ヘドウィグに会える」として展示されることが増え、教育的な側面での効果も生まれました。

シロフクロウの寿命を雛の成長や性格、食べ物から考える

シロフクロウの雛はどう育つ?

シロフクロウの雛は、北極圏の短い夏の間に急速に成長します。結論からいえば、孵化からわずか2か月ほどで自力で狩りを始められるほどに育ちます。

理由は、北極圏の夏は短く、数か月後には極寒の冬が訪れるため、その前に十分な栄養を蓄えなければ生存できないからです。

具体的には、親鳥は地面に直接巣を作り、3〜11個の卵を産み、約1か月で孵化します。生まれた雛は白い綿羽に包まれており、次第に灰色の羽毛に変わり、最終的に成鳥らしい白い姿へと成長します。

雛の生存率は「餌の量」に大きく左右され、特に主食であるレミングの数が多い年には多くの雛が育ち、少ない年にはほとんどが育たないこともあります。親鳥は昼夜問わず狩りを行い、雛に餌を与え続けますが、環境が厳しい年には一部の雛を優先して育てることもあると報告されています。

シロフクロウの値段はいくら?

シロフクロウの値段は、極めて高額であり、一般の人が入手するのはほぼ不可能です。結論として、日本を含む多くの国ではワシントン条約(CITES付属書I)により商業取引が禁止されており、正規に購入できるケースは極めて限られます。

理由は、野生個体の乱獲や不適切な飼育を防ぎ、絶滅を避けるために国際的な規制が強化されているからです。具体的には、過去に一部の国で許可を得たブリーダーが繁殖個体を販売していた例があり、その場合は数百万円から1000万円以上の値が付いたとされています。

しかし、現在ではそうしたルートも厳しく制限され、事実上「お金を払えば飼える動物」ではなくなっています。さらに、仮に合法的に入手できたとしても、冷涼な気候や広い飛翔スペースを維持する設備、専門的な飼育技術が必要で、一般家庭での飼育は現実的ではありません。

シロフクロウの性格はどんな感じ?

シロフクロウの性格は、一見すると穏やかに見えますが、実際には環境や状況によって大きく変化します。結論として、野生下では非常に警戒心が強く、繁殖期には攻撃的になる一方、飼育下では比較的落ち着いた行動を示すこともあります。

理由は、北極圏の過酷な環境では巣や雛を守る必要があり、外敵に対して積極的に威嚇や攻撃を行う必要があるためです。具体的には、研究報告によれば、繁殖期の親鳥はトナカイなど大型哺乳類にさえ威嚇行動を見せることがあります。対して、動物園で育った個体は人に慣れやすく、堂々と来園者の前に姿を見せることもあります。

ただし、これは「人に懐く」というよりも「環境に順応した結果」であり、常に穏やかなわけではありません。また、フクロウ類全般にいえることですが、気分によって態度が変わりやすく、リラックスしているときには穏やかでも、ストレスを感じると急に威嚇することもあります。

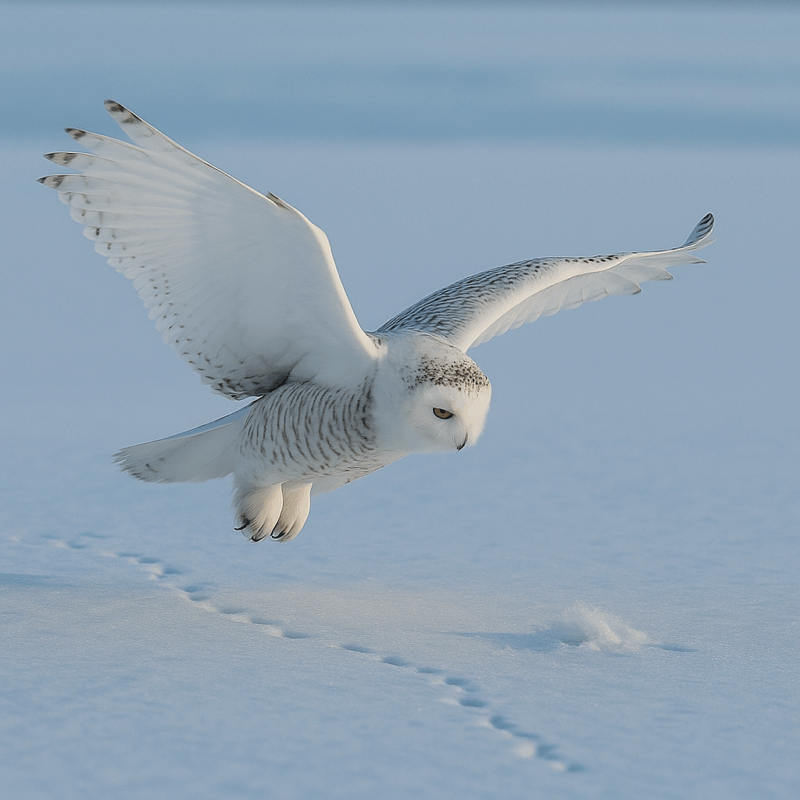

シロフクロウの威嚇はどんな行動?

シロフクロウは、敵や侵入者に対して明確な威嚇行動を取ります。結論からいえば、翼を大きく広げ、低く唸るような声を出し、必要であれば爪やくちばしで攻撃します。理由は、北極圏の平原には木々が少なく、巣を守るためには自らが前面に立ち、直接敵を追い払わなければならないからです。

具体的には、繁殖期の親鳥は特に防御的になり、人間や大型哺乳類であっても接近すれば突進して攻撃を仕掛けることが観察されています。ある研究では、親鳥が研究者に対して繰り返し急降下攻撃を行い、ヘルメットを着用しなければ危険であったという報告もあります。

また、羽毛を逆立てて体を大きく見せ、鋭い目つきで威圧する姿は非常に迫力があります。こうした行動は、雛の生存率を高めるために不可欠であり、野生下で寿命を守る防御戦略といえるでしょう。

シロフクロウの食べ物は何?

シロフクロウの食べ物は、その年の環境条件によって大きく変わります。結論からいえば、主食はレミングなどの小型げっ歯類ですが、他にも鳥類や魚、小型哺乳類を捕食します。

理由は、北極圏の食料資源が不安定であり、特定の獲物に依存していては生き残れないからです。具体的には、レミングの数が豊富な年には1日に10匹以上を捕らえ、繁殖成功率が高くなります。

しかし、レミングの数が激減する年には、カモ、ウサギ、リス、さらには魚類や昆虫まで食べることがあります。動物園では、栄養バランスを考えてウズラや鶏肉、マウスなどが与えられ、健康を維持する工夫がされています。

食性の柔軟さは長寿を支える重要な要因であり、餌が不足した際にも生き延びられる力となります。近年、温暖化の影響でレミングの繁殖パターンが乱れ、シロフクロウの食性にも変化が見られると報告されています。

シマフクロウの生息数と比べるとどう?

シロフクロウとシマフクロウを比較すると、その生息数や保全状況には大きな差があります。結論として、シロフクロウは広範囲に分布しながらも減少傾向にある一方、シマフクロウは日本やロシア極東の一部にしか残っておらず、極めて危機的な状況にあります。

理由は、シロフクロウはツンドラという広大な環境に適応しているのに対し、シマフクロウは森林や河川環境に依存しているため、人間活動による影響を強く受けやすいからです。

具体的には、IUCN(国際自然保護連合)の2025年の評価で、シロフクロウは「危急種(VU)」に分類され、個体数は約6万羽前後と推定されていますが、減少傾向が続いています。

一方でシマフクロウは「絶滅危惧IA類(CR)」に指定され、日本国内の生息数は約200羽程度に過ぎず、保護活動が必須の状況です。両者を比較することで、寿命だけでなく「生息環境の安定性」がいかに種の存続に影響するかが明らかになります。

シロフクロウ 寿命の総括

- シロフクロウとは北極圏に適応した大型のフクロウで、白い羽毛や昼行性といった独自の特徴を持つ。

- 野生の寿命はおよそ9〜10年、飼育下では20年以上生きることがあり、環境条件が大きな決め手となる。

- 体長55〜70センチ、翼を広げると160センチ近くに達し、その大きさは生存力を支える進化の結果である。

- 主な生息地はカナダ、アラスカ、ロシアなどのツンドラ地帯であり、食料事情に応じて南下することもある。

- 「笑顔」に見える表情は羽毛や顔盤の構造による錯覚で、人間に親しみを感じさせる魅力につながっている。

- ハリーポッターに登場した「ヘドウィグ」が世界的な認知を広め、文化的象徴としても知られるようになった。

- 雛は短い夏に急速に成長し、レミングなどの餌の多寡が生存率を大きく左右する。

- シロフクロウの値段は数百万円以上とされるが、国際的な規制があり一般人が飼育するのはほぼ不可能である。

- 性格は環境により大きく異なり、野生では防御的で攻撃的だが、飼育下では落ち着いた姿を見せる場合もある。

- 威嚇行動は翼を広げて敵を追い払うなど非常に迫力があり、寿命を守るための重要な防御手段となる。

- 食べ物は主にレミングだが、獲物が少ない年には鳥や魚も食べるなど、柔軟な食性が寿命を支えている。

- シマフクロウとの比較では、シロフクロウは依然6万羽規模で分布する一方、シマフクロウは日本で数百羽にとどまり、保全状況の違いが際立っている。