イリエワニとはどんな動物なのでしょうか。

世界最大級のワニとして知られるこの生き物は、海にまで進出できる驚異的な適応力を持ち、その噛む力は動物界でも群を抜いています。

しかし、なぜイリエワニはこれほどの力を持つ必要があるのでしょうか。

また、生息地や食べ物、性格、寿命、さらには赤ちゃんの成長まで、他の動物では考えられない特徴が数多く存在します。

絶滅危惧種として保護の対象にもなっている今、この巨大な捕食者の知られざる魅力を深掘りしてみませんか。

- イリエワニについて専門的に知りたい方

- 動物の噛む力や生態に興味がある方

- 海や川の生態系と大型捕食者の関係に関心がある方

- 絶滅危惧種の保護や環境問題に関心のある方

イリエワニ 噛む力の秘密と特徴から見える生態

イリエワニとはどんな動物?

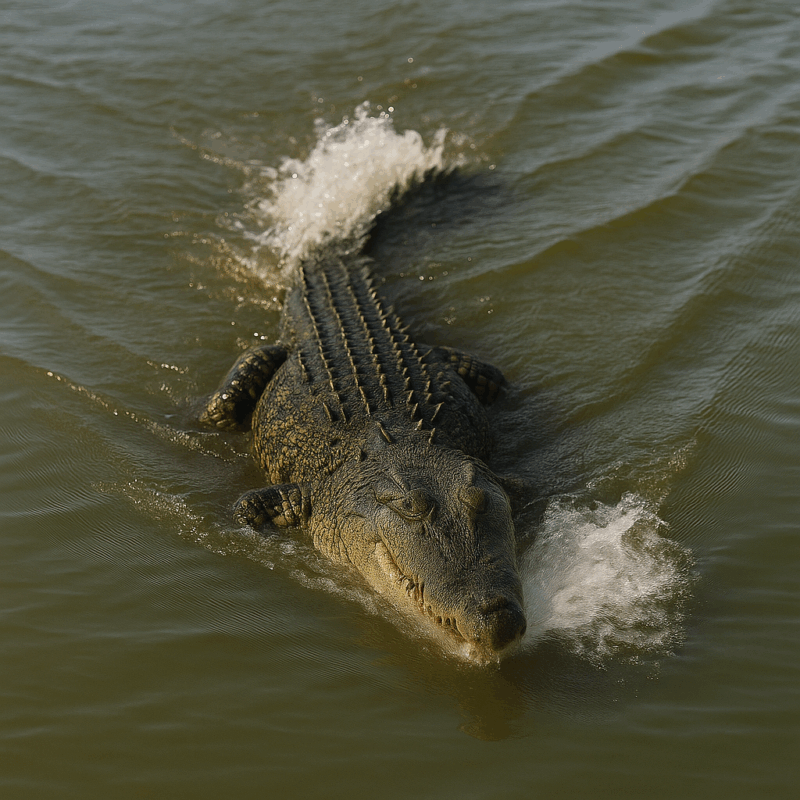

イリエワニは、現存するワニの中で最も大きな種であり、学名は Crocodylus porosus といいます。結論から言えば、イリエワニは「川と海の両方にすむことができる唯一の巨大ワニ」であり、その生態は他のワニ類と一線を画しています。

理由として、特別な塩類腺(体内の余分な塩分を排出する器官)を持つため、淡水だけでなく海水でも生きられるのです。これにより、オーストラリア北部から東南アジア、さらにはインド洋や太平洋の島々にまで広く分布しています。

具体的な例として、オーストラリアのダーウィン周辺やインドネシアのマングローブ林では、川から外洋へと自由に行き来するイリエワニの姿が観察されています。

また、成体は6メートルを超える個体も記録されており、体重は1トン以上に達することがあります。これは現代に生きる動物の中でも最大級の捕食者といえる存在です。

2025年現在、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは「低危険種(LC)」に分類されていますが、これは世界全体での評価であり、地域によっては個体数が減少しています。

イリエワニの特徴は何?

イリエワニの最大の特徴は「大きさと適応力」にあります。結論からいえば、イリエワニは世界最大級の爬虫類であり、淡水と海水を行き来できる柔軟さを持っています。

理由として、成体のオスは平均4〜5メートル、最大で6メートル以上に成長する可能性があり、体重は1,000キログラムを超えることもあるからです。メスはオスより小さいものの、2〜3メートルと他のワニに比べて大きめです。

具体的には、体は硬い鱗で覆われ、敵から身を守る鎧のような役割を果たしています。また、口は幅広く、咬筋(こうきん:噛む力を発揮する筋肉)が非常に発達しています。

さらに、GPS追跡調査によれば、イリエワニは数百キロに及ぶ外洋を泳いで島から島へと移動することが確認されており、これは他のワニ類には見られない特徴です。

成長スピードは遅く、成熟には10年以上かかります。これは繁殖に至るまでの時間が長い一方で、寿命が60年以上と長いため、世代交代のサイクルがゆるやかであることを意味します。こうした特徴は、イリエワニが長期的に生態系の頂点捕食者であり続けることを可能にしています。

イリエワニの噛む力はどれくらい?

イリエワニの噛む力は、動物界で最も強い部類に入ります。結論からいえば、その力はライオンやホホジロザメをも上回り、人類が知る限り最強クラスの噛む力です。

理由として、イリエワニの咬合力は1平方センチメートルあたり約3,700ポンド、つまり約1,678キログラムに達すると報告されています(オーストラリア・ダーウィン野生生物研究所、2023年)。これはライオンの約3倍の強さにあたります。

具体的には、この強力な噛む力によって、シカやブタなどの大型哺乳類を一瞬で押さえ込み、「デスロール」と呼ばれる回転攻撃で解体します。魚やカメ、水鳥なども獲物とし、イリエワニの食性は非常に幅広いです。

ただし、この噛む力は「閉じる方向」に特化しており、逆に口を開く力は弱いのも特徴です。そのため、人間がイリエワニの口を縛ると容易に開けられないといわれています。

この一見不思議な進化は、効率的に獲物を捕らえるために「閉じる力」を極限まで高めた結果だと考えられます。

イリエワニの生息地はどこ?

イリエワニの生息地は、現存するワニの中でも最も広い範囲に及びます。結論からいえば、東南アジアからオーストラリア北部まで、淡水域と海水域の両方を行き来できるのが特徴です。

理由として、イリエワニは体内に「塩類腺(えんるいせん:余分な塩分を排出する器官)」を持ち、海水環境に適応できるためです。これにより、他のワニ類が淡水に限定されるのに対し、イリエワニは海を渡って新しい地域に分布を広げられるのです。

具体例として、2023年にオーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)が行ったGPS追跡調査では、イリエワニが数百キロメートルの外洋を泳ぎ渡った事例が確認されました。

これにより、インド洋や太平洋に点在する島々にも生息が広がっていることが明らかになっています。実際に、インド、バングラデシュ、インドネシア、フィリピン、そしてオーストラリア北部のマングローブ林や河口などで多数の観察例があります。

一方で、人間による開発や環境破壊により、生息地の減少が問題となっている地域もあります。特にアジアの沿岸部では湿地やマングローブ林が伐採され、イリエワニの生活環境が縮小しています。

イリエワニの食べ物は何?

イリエワニは「機会捕食者(opportunistic predator)」と呼ばれ、目の前に現れた獲物を効率的に仕留める戦略を取ります。

結論として、イリエワニの食べ物は魚から大型哺乳類まで非常に幅広く、環境に応じて柔軟に変化します。理由は、強力な噛む力と「待ち伏せ型の狩り」の習性を持ち、ほぼあらゆる生き物を捕食できるからです。

具体的には、幼体の頃は魚やカエル、昆虫など小型の獲物を中心に食べます。成体になるとシカやイノシシ、さらには水辺に近づいた家畜や野生動物を襲うこともあります。

2024年の研究(オーストラリア・ダーウィン大学)では、成体のイリエワニが牛を襲った事例が報告され、人間社会との摩擦にもつながっています。さらに、海に出る個体はウミガメや海鳥を捕食することが確認されています。

このようにイリエワニは、生態系の頂点捕食者(top predator)として、水辺の動物群をコントロールし、生態系のバランスを維持する役割を担っています。

イリエワニに天敵はいる?

結論からいえば、成体のイリエワニには自然界での天敵はほとんど存在しません。その理由は、体長5メートルを超える巨大な体と厚い鱗、そして動物界最強クラスの噛む力によって、他の捕食者が太刀打ちできないためです。成体はまさに「頂点捕食者(apex predator)」であり、生態系の頂点に立つ存在なのです。

しかし、赤ちゃんや幼体の段階では事情が異なります。卵や孵化したばかりのイリエワニは、オオトカゲや猛禽類、さらには成体のワニに捕食されることが知られています。

実際、孵化した子どものうち成体まで生き残れるのは10%未満とされています。2025年の最新調査でも、幼体期の高い死亡率が個体数の維持を難しくしていることが指摘されています。

そのため、母ワニは巣を守り、孵化後もしばらくは子どもを口にくわえて安全な場所へ運ぶ行動を取ります。これは爬虫類としては珍しい高度な育児行動であり、研究者の注目を集めています。

一方で、人間こそが最大の天敵といえる存在です。20世紀には皮革を目的とした乱獲で大きく個体数が減少しました。現在は国際的な保護政策によって回復傾向にある地域もありますが、開発や違法取引の影響は依然として続いています。

イリエワニ 噛む力から考える寿命・性格・保護の課題

イリエワニの寿命はどれくらい?

イリエワニの寿命は、現存する爬虫類の中でも特に長い部類に入ります。結論からいえば、野生下で60〜70年、生け捕りや保護下では80年以上生きる例も確認されており、2025年現在も長寿個体の報告が続いています。

理由は、成体になると自然界でほぼ天敵が存在せず、代謝(生物が体内でエネルギーを生産し消費する仕組み)がゆるやかであるため、体の消耗が少ないからです。

具体例として、オーストラリア・グリーン島の「カシウス」という個体は、推定120歳を超えるとされ、世界最長寿のワニの一例としてギネス記録に認定されています。このような事例は例外的ではあるものの、イリエワニの生命力の強さを象徴しています。

ただし、寿命が長いことは必ずしも繁殖に有利とは限りません。繁殖開始までに約10年かかり、繁殖間隔も長いため、個体群の回復はゆるやかです。そのため、一度乱獲や生息地の破壊で数が減ると、回復までに数十年を要することがあります。

イリエワニの性格はどう?

イリエワニの性格は、獰猛で危険というイメージが広く知られています。結論からいえば、確かに縄張り意識が強く、特にオスは繁殖期に攻撃性を増すため、接近する動物や人間に対して危険な存在となります。

理由として、彼らは広いテリトリーを独占しようとする行動をとり、侵入者を徹底的に排除する傾向があるからです。

一方で、2024年にクイーンズランド大学が行った行動観察研究では、すべての個体が同じように攻撃的なわけではないことが確認されています。

中には臆病で人を避ける性質のイリエワニも存在し、性格に個体差があることが分かっています。この点は「イリエワニ=常に危険」という単純なイメージに修正を迫るものです。

具体例として、観光地で飼育・展示されているイリエワニは、人間の存在に慣れて比較的おとなしい行動を見せることがあります。ただし、それでも野生下の個体と同じ危険性を秘めているため、油断は禁物です。

イリエワニの赤ちゃんはどんな生活?

イリエワニの赤ちゃんは、孵化した瞬間から過酷な環境にさらされます。結論からいえば、生存率は極めて低く、成体になるまでに生き残れるのは10%未満とされています。理由は、天敵が多く、卵や幼体がオオトカゲ、猛禽類、さらには成体のワニに捕食されてしまうためです。

具体的な繁殖過程をみると、メスは巣を作って30〜60個ほどの卵を産み、約90日間温めます。孵化が近づくと、赤ちゃんが「チィチィ」と鳴き声を出し、母親に合図します。それを聞いた母ワニは巣を掘り返し、子どもたちを優しく口にくわえて水辺まで運びます。

これは爬虫類では珍しい高度な育児行動で、研究者から進化的な手がかりとして注目されています。

しかし、その後の生活は厳しく、多くの赤ちゃんが捕食されてしまいます。2025年の研究でも、幼体期の死亡率の高さが個体数維持の大きな制約になっていることが報告されています。

それでも、母親の保護行動や集団で成長する習性は、少しでも生存率を高めるための戦略といえます。

イリエワニは海にすむの?

イリエワニは、川や沼だけでなく海にもすむことができる珍しいワニです。結論からいえば、イリエワニは「淡水と海水の両方に対応できる唯一の巨大ワニ」であり、その適応力は驚異的です。

理由は、体内に「塩類腺(えんるいせん:体の中の余分な塩分を排出する器官)」を備えており、海水環境でも体のバランスを保てるからです。

具体例として、2023年に行われたオーストラリアの連邦科学産業研究機構(CSIRO)の調査では、イリエワニが数百キロメートルの外洋を泳いで移動したことがGPSで確認されました。

こうした行動により、東南アジアやインド洋・太平洋の島々にも分布が広がっています。実際、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニアなど、島国の沿岸での観察例は多く報告されています。

このように、イリエワニは「川の捕食者」であると同時に「海を渡る旅人」でもあります。

イリエワニの最大の大きさは?

イリエワニは、現存する爬虫類の中で最大の体を誇ります。結論からいえば、平均的なオス成体で4〜5メートル、体重500キログラムを超えるのが一般的で、最大では6メートルを超え、1,000キログラムを超える個体も報告されています。

理由は、イリエワニが「無限成長型(インディターミネートグロース:成長が一生続く)」という特徴を持ち、環境条件が良ければ一生涯成長を続けられるからです。

具体例として、フィリピンで2011年に捕獲された「ロロン」という個体は、体長6.17メートル、体重1,075キログラムと記録され、世界最大級のワニとして話題になりました。

2025年時点でもこの記録は科学的に確認された最大クラスの個体として残っています。また、オーストラリア北部でも5メートルを超える個体が度々目撃されています。

ただし、現実には食べ物の豊富さや環境の安定性によって成長に限界があり、6メートルを超える個体は極めてまれです。

イリエワニは絶滅危惧種なの?

イリエワニは、2025年現在、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「低危険種(LC)」に分類されています。結論からいえば、世界的に見ると絶滅の危険度は比較的低いとされていますが、地域ごとの状況は大きく異なります。

理由は、過去の乱獲や現在進行する生息地の破壊が地域ごとに異なる影響を与えているからです。

例えば、20世紀半ばには皮革を目的とした乱獲で個体数が大きく減少しました。その後、国際取引を規制するワシントン条約(CITES)や各国の保護政策によって個体数は一部で回復しました。

オーストラリアでは個体数が増え、観光資源としても利用されるほど安定しています。一方で、インドシナ半島やバングラデシュなどでは生息地の破壊や違法取引により、今も個体数の減少が続いています。

イリエワニ 噛む力 総括

- イリエワニは現存するワニの中で最大の種であり、淡水と海水の両方にすむことができる唯一の巨大ワニである。

- 特徴として体長6メートル超・体重1トン以上に成長する個体もおり、進化的に優れた適応力を持っている。

- 噛む力は約1,678キログラムに達し、ライオンやホホジロザメを上回る動物界最強クラスの咬合力を誇る。

- 生息地はオーストラリア北部から東南アジア一帯に広がり、川やマングローブ林、さらには外洋を泳いで島々に分布を拡大している。

- 食べ物は魚から大型哺乳類まで幅広く、機会捕食者として水辺の生態系のバランスを支えている。

- 成体に天敵はほぼいないが、赤ちゃんや幼体は多くの捕食者に狙われ、生存率は低い。

- 寿命は60〜70年、長寿個体では100年以上生きる例もあり、生命力の強さを示している。

- 性格は縄張り意識が強く危険とされるが、研究では個体ごとに臆病な性質も確認されている。

- 赤ちゃんは母親の保護を受けながら成長するが、生き残れる確率は1割未満と厳しい環境に置かれている。

- 絶滅危惧種ではないとされるが、地域によっては減少が続いており、保護や国際協力が不可欠である。