ペリカンとは一体どんな鳥なのでしょうか。

大きなくちばしで魚を丸ごと飲み込む姿を見て、ペリカンは何でも食べる怖い鳥なのではと考えたことはありませんか。

実際にはペリカンの特徴や性格、知能の高さ、生息地の環境によって食べるものや行動は大きく変わります。

動物園で見られる種類の違いや寿命、さらには鳴き声や天敵まで知ることで、ペリカンの本当の姿が見えてきます。

この記事では、ペリカンが何でも食べると言われる理由を科学的に掘り下げ、他では読めない専門的な視点で解説していきます。

- ペリカンの生態を詳しく知りたい方

- 動物園で見かけるペリカンについてもっと理解したい方

- 「ペリカンは何でも食べる」という噂の真相を確かめたい方

- 鳴き声や性格など、身近では聞けない情報を探している方

- エキゾチックアニマルに関心があり知識を深めたい方

ペリカンは何でも食べる?特徴や生態から本当の姿を探る

ペリカンとはどんな鳥なのか?

ペリカンとは、ペリカン科に属する大型の水鳥で、2025年現在、世界に8種類が生息しています。結論から言えば、ペリカンは主に魚を食べる鳥であり、真の意味で「何でも食べる」わけではありません。

彼らの最も大きな特徴は長いくちばしと、そこに付属する大きなのう袋(皮膚が伸びて袋のようになる部分)です。これを利用して一度に大量の魚をすくい上げ、水を吐き出して魚だけを飲み込む姿は広く知られています。

生息域は非常に広く、北アメリカ、中南米、アフリカ、アジア、オーストラリアなどの温暖な地域に分布しています。IUCNの最新レッドリストによると、多くの種類は「低危険種」とされていますが、地域によっては生息地の破壊や気候変動により個体数が減少しているケースもあります。

さらに、ペリカンは群れでの行動を基本とし、協力して魚を追い込む高度な採餌方法を持っています。この協調性は、ペリカンが単なる「大きなくちばしの鳥」ではなく、知能と社会性を備えた存在であることを示しています。

ペリカンの特徴はどこにあるのか?

ペリカンの最大の特徴はやはりその巨大なくちばしと柔軟なのう袋です。結論として、この構造は魚を効率よく捕らえるために進化したものです。のう袋は最大で10リットル近くの容量を持つとされ、一度に大量の水と魚をすくい込み、水だけを吐き出して獲物だけを残すという効率的な方法を実現します。

また、体の構造も独特です。全長は1〜1.8メートル、翼を広げると3メートルを超える種類もいますが、骨は中が空洞になっていて非常に軽く、体重は10キログラム前後に抑えられています。そのため、大きな翼を使った滑空飛行が得意で、エネルギーを節約しながら長距離を移動できます。

さらに、協力して魚を追い込む「協同採餌」が見られるのも特徴です。複数のペリカンが列を作り、水面を叩いて魚を一方向に追いやり、一斉に捕らえる行動は他の水鳥にはほとんど見られません。2020年代以降の観察研究では、この行動は個体間のコミュニケーション能力の高さを示すものとされています。

ペリカンは何でも食べるのは本当か?

ペリカンは「何でも食べる」と言われることが多いですが、結論としてこれは正確ではありません。基本的には魚を主食とする鳥であり、主に浅い水辺で捕食を行います。ただし、機会的捕食(偶然出会ったものを食べる習性)をするために、魚以外の小動物や鳥のヒナを食べるケースが確認されており、それが「何でも食べる」というイメージを生んでいます。

実際、科学的な観察例では、ペリカンがカモメのヒナやカエル、小型の甲殻類を飲み込む行動が報告されています。また、動物園や公園のペリカンが人間の与えるパンや異物を誤って飲み込む事例もあります。これらは本来の食性ではなく、環境や状況に応じた「例外的な行動」なのです。

さらに、研究者の報告によれば、ペリカンが他の水鳥を丸ごと飲み込むケースもまれに見られますが、これは食料が不足した環境や繁殖期の栄養確保のために行うと考えられています。つまり、ペリカンは「基本は魚食性」だが、環境次第では驚くような捕食行動を見せる鳥なのです。

ペリカンは怖い鳥なのか?

ペリカンはその巨体と長いくちばしから「怖い鳥」と思われることが多いです。結論として、ペリカンは基本的に人間に対して攻撃的ではありませんが、誤解を招くような行動を見せることがあるため、「怖い」という印象が広まっています。

根拠として、野生のペリカンは主に魚を狙い、人間を捕食対象とすることはありません。しかし、繁殖期や餌の取り合いの場面では、仲間同士でくちばしを使って威嚇したり、翼を広げて相手を追い払う行動が観察されています。その迫力ある姿を見た人々が「怖い」と感じやすいのです。

また、動物園や公園では、人が与えた食べ物を奪うように近づいてくることもあります。特に海外では観光地でペリカンが人の手からパンや魚を奪う事例があり、それがニュースやSNSで拡散され、「ペリカン=怖い鳥」というイメージを助長しました。

しかし実際には、ペリカンは臆病な性格を持ち、不要な争いは避ける傾向にあります。

ペリカンの生息地はどこなのか?

ペリカンの生息地は世界中に広がっており、結論から言えば「水辺のある温暖な地域」が主な生活の場です。湖、川、湿地、沿岸部など、魚が豊富にいる環境を中心に生息しています。

根拠として、2025年現在、ペリカンは北アメリカの大平原の湖沼、アフリカの大湖地域、南ヨーロッパの地中海沿岸、オーストラリア全域、東南アジアの河川などに分布しています。特にシロペリカンは北米で大群を作り、モモイロペリカンはアフリカで数千羽規模の群れを成すことが知られています。

また、種類ごとに適応する環境が異なります。カッショクペリカンは海岸に沿って暮らし、魚をダイブして捕る一方、シロペリカンは内陸湖で協同採餌を行います。このように生息地の違いは採餌方法や群れの規模にも反映されています。

ただし、気候変動や湿地開発によって生息地が縮小していることも事実です。特に東南アジアやアフリカでは湿地の破壊が進み、一部地域のペリカン個体群が減少傾向にあります。

ペリカンの鳴き声はどんなものか?

ペリカンの鳴き声は意外と知られていません。結論から言えば、ペリカンは「歌う鳥」ではなく、低くくぐもった声やグルグルとした音を発するのが特徴です。

根拠として、研究者が録音した音声では「グルルル」「ホッホッ」といった低音が確認されており、これは主に仲間とのコミュニケーションに使われます。繁殖期には親鳥がヒナに短く繰り返す鳴き声を発することもあり、鳴き声は単なる音ではなく「家族や群れとの合図」として機能しているのです。

さらに、鳴き声はのう袋を震わせて発するため、他の鳥類の声と比べて独特の響きがあります。人間が聞くと「うなり声」や「咳払い」のように聞こえることもありますが、ペリカンにとっては重要な意思疎通の手段なのです。

動物園で観察すると、餌の時間や仲間と接触する場面で鳴き声を発することが多いことがわかります。

ペリカンは何でも食べる?寿命や知能、動物園での姿から考える

ペリカンの種類はどれくらいあるのか?

ペリカンは2025年現在、世界で8種類が確認されています。結論から言えば、それぞれ生息地や食べ方に違いがあり、多様な進化を遂げた鳥のグループです。以下に代表的な8種類を整理します。

- シロペリカン(American White Pelican)

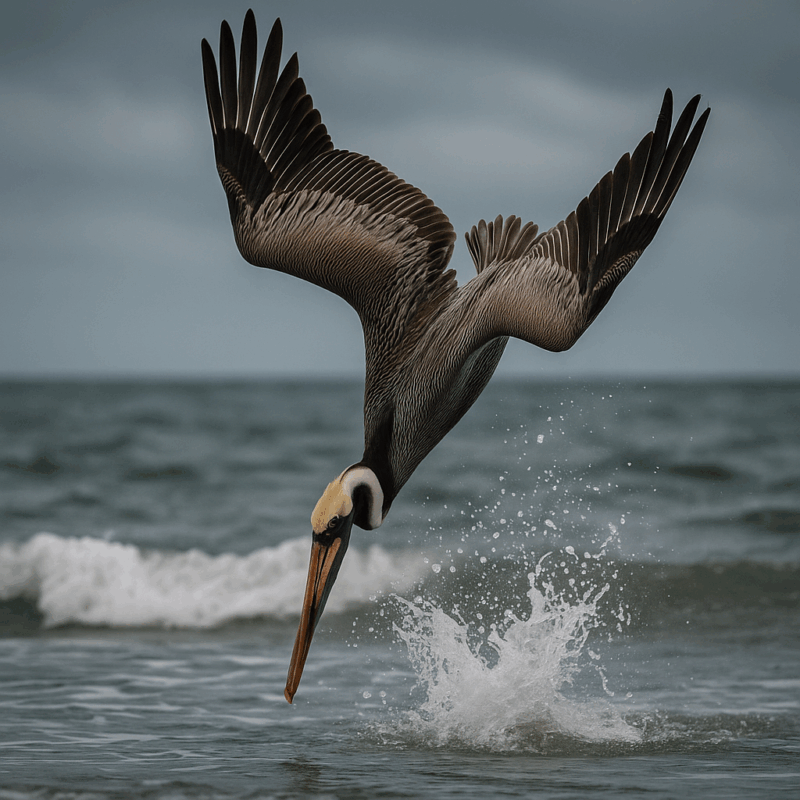

北米に広く分布。内陸湖で群れを作り、協力して魚を追い込む協同採餌が特徴。翼を広げると3メートル以上になる大型種。 - カッショクペリカン(Brown Pelican)

南北アメリカの沿岸に生息。唯一「空からダイブして魚を捕まえる」採餌方法を持つ種類。 - モモイロペリカン(Great White Pelican / Eastern White Pelican)

アフリカや南ヨーロッパに分布。群れの規模が大きく、数千羽単位で行動することもある。 - コシグロペリカン(Australian Pelican)

オーストラリア全土に分布。くちばしの長さが最大で40cmを超え、世界の鳥類の中でも最長級。 - ダルマペリカン(Dalmatian Pelican)

東ヨーロッパから中央アジアにかけて生息。最も大きい種類で、体重は15kgを超える個体もいる。 - ホシバシペリカン(Spot-billed Pelican)

インドやスリランカに生息。くちばしに斑点模様があるのが特徴で、湿地や湖沼に適応。 - カリブペリカン(Peruvian Pelican)

ペルーやチリ沿岸に生息。体色が濃く、海岸に沿って魚を探す。主にイワシ類を捕食。 - コシジロペリカン(Pink-backed Pelican)

アフリカ全土に分布。背中にうっすらピンク色の羽がある小型種。湖や河川で群れを作る。

これらの種類は大きさ、行動、生息地に応じて役割を分け合っており、「ペリカンは何でも食べる」というイメージの背景にもなっています。

ペリカンの寿命はどのくらいか?

ペリカンの寿命は生息環境によって大きく異なります。結論として、野生ではおおむね15〜25年程度ですが、飼育下では30年以上生きることも珍しくありません。

根拠として、北米やヨーロッパの動物園で飼育されている個体の記録では、40歳近くまで生きたペリカンが存在しています。これは人間の管理によって安定した食料供給や医療ケアが得られるため、寿命が延びると考えられています。一方で、野生下では病気や天敵、食料不足により平均寿命は短くなります。

さらに、寿命は繁殖成功率にも関係します。多くのペリカンは5歳前後で性成熟し、その後長期間にわたり繁殖活動を続けます。長生きする個体ほど繁殖機会が増えるため、群れ全体の個体数維持に貢献するのです。

ペリカンの知能は高いのか?

ペリカンは外見的な特徴ばかり注目されがちですが、知能も無視できないレベルにあります。結論から言えば、ペリカンは「協力行動を可能にする知能」を持つ鳥です。

根拠として、野生では複数の個体が列を作り、水面を叩いて魚を一方向に追い込む「協同採餌」が観察されています。この行動には、仲間の動きを理解し、自分の行動を調整する能力が不可欠です。これは単なる本能ではなく、学習と経験によって磨かれる行動と考えられています。

また、動物園の飼育記録によれば、ペリカンは飼育員が出す合図を理解し、餌をもらうために決まった場所へ移動するなどの行動を見せています。これは条件付け学習の一例ですが、単純な反応以上に「状況を覚えて適応する力」があることを示しています。

2020年代の比較研究では、ペリカンの認知能力はカモ類やサギ類と同等かそれ以上とされ、特に社会性の高さが知能の証拠とされています。

ペリカンは動物園でどんな姿を見せるのか?

ペリカンは多くの動物園で飼育され、訪れる人々に人気のある鳥です。結論から言えば、動物園でのペリカンは野生と異なり、落ち着いた行動を見せやすく、人間に慣れている場合が多いです。

根拠として、国内外の動物園では広い池や人工の湖で群れを作って展示され、観察しやすい環境が整えられています。餌は主にアジやサバなどの魚で、人が定期的に与えるため、野生のように長時間狩りをする必要はありません。そのため行動は穏やかで、来園者は大きなくちばしやのう袋の使い方を間近で見ることができます。

また、餌の時間になると活発に動き回り、くちばしで水を叩いたり、低い鳴き声をあげたりする姿が見られます。逆に餌以外の時間は水辺で休むことが多く、そのリラックスした様子から「怖い鳥」という印象はほとんどなくなります。さらに、教育的な解説を通じてペリカンの生態や環境保全の重要性を知る機会も提供されています。

ペリカンの性格はどうなのか?

ペリカンの性格は「穏やかで協調性があるが、ときに気が荒い」と表現できます。結論から言えば、基本的には群れで協力しながら暮らす社交的な鳥であり、人間に対して積極的に攻撃することはほとんどありません。

根拠として、野生の観察では、ペリカンは仲間と並んで魚を追い込む協同採餌を行います。これは互いに信頼して動きを合わせる必要があるため、協調性が性格に強く表れています。しかし同時に、捕らえた魚をめぐってくちばしを使った小競り合いをすることもあり、食事の場面では強気な一面がのぞきます。

動物園での飼育例では、来園者や飼育員に慣れ、近づいても落ち着いている個体が多く見られますが、繁殖期には気性が荒くなり、巣を守るために仲間や他の動物を威嚇する姿が観察されています。こうした「穏やかさ」と「気の強さ」の両面は、生存戦略として必要なバランスだといえるでしょう。

ペリカンの天敵は何なのか?

ペリカンは体が大きいため、成鳥になれば天敵は少ないですが、卵やヒナの時期には多くの危険にさらされます。結論として、カラスやカモメなどの鳥類、さらにはワニやジャッカルといった肉食動物が天敵となります。

研究報告によれば、アフリカやインドのコロニーでは、卵やヒナがカラスやトビに狙われる事例が多く記録されています。特に集団繁殖地では捕食者が一度に多数の卵を奪うこともあり、繁殖成功率を下げる大きな要因となっています。また、アフリカではナイルワニが水辺でヒナや弱った成鳥を襲うケースが確認されています。

さらに、直接の捕食者以外にも、人間活動が「最大の間接的天敵」となっています。湿地開発や気候変動による水位の変化で繁殖地が失われたり、漁業と餌資源を競合したりすることが個体数減少につながっています。特に東南アジアやアフリカでは、生息地の破壊がペリカンの生存を脅かしている深刻な問題です。

ペリカンは何でも食べる?特徴や生態から見えてくる総括

- ペリカンは世界に8種類存在し、生息地や採餌方法に違いがある多様な鳥である。

- 主食は魚だが、状況によっては小動物や他の鳥を捕食することもあり、「何でも食べる」という印象につながっている。

- 巨大なくちばしとのう袋は効率的に魚を捕らえるために進化した重要な特徴である。

- 協同採餌を行うなど高い社会性と知能を備え、群れで生き抜く行動が観察されている。

- 野生下の寿命は15〜25年だが、動物園などの飼育下では30年以上生きる個体もいる。

- 動物園では人に慣れた穏やかな姿を見せる一方、繁殖期には気性が荒くなる場合がある。

- 性格は基本的に温厚で協調的だが、餌や縄張りをめぐっては強気な面を持つ。

- 卵やヒナはカラスやカモメ、ワニなどの天敵に狙われやすく、成鳥でも人間活動が大きな脅威となっている。

- 鳴き声は低くくぐもった音で派手さはないが、仲間や親子間のコミュニケーションに重要な役割を果たしている。

- 気候変動や生息地の破壊は個体数減少の大きな要因であり、ペリカン保護の必要性が高まっている。