エリマキトカゲとは一体どんな生き物なのでしょうか。

特徴的な襟を広げて威嚇する姿は有名ですが、生息地や食べ物、赤ちゃんの姿まで深く知る人は少ないのではないでしょうか。

映画やテレビで走る姿が話題になった一方で、実際の性格や天敵、さらには飼育方法や値段まで気になりませんか。

この記事ではエリマキトカゲの種類や生態、専門家の見解をもとにかわいい魅力を徹底的に解説し、唯一無二の視点で迫ります。

- エリマキトカゲの生態や特徴を深く知りたい方

- 動物園や自然界で見た姿に魅了された方

- 飼育や値段が気になっている方

- エキゾチックアニマルが好きで珍しい情報を求めている方

エリマキトカゲ 生息地 かわいい生態を徹底解説

エリマキトカゲとはどんな生き物なのか?

エリマキトカゲとは、学名を「Chlamydosaurus kingii(クロミドサウルス・キングイイ)」といい、アガマ科に属する中型のトカゲです。2025年現在、分類学的には一種のみが知られており、オーストラリア北部やニューギニアの森林やサバンナ地帯に生息しています。体長は最大で70〜90センチに達し、そのうち半分以上を尾が占めています。

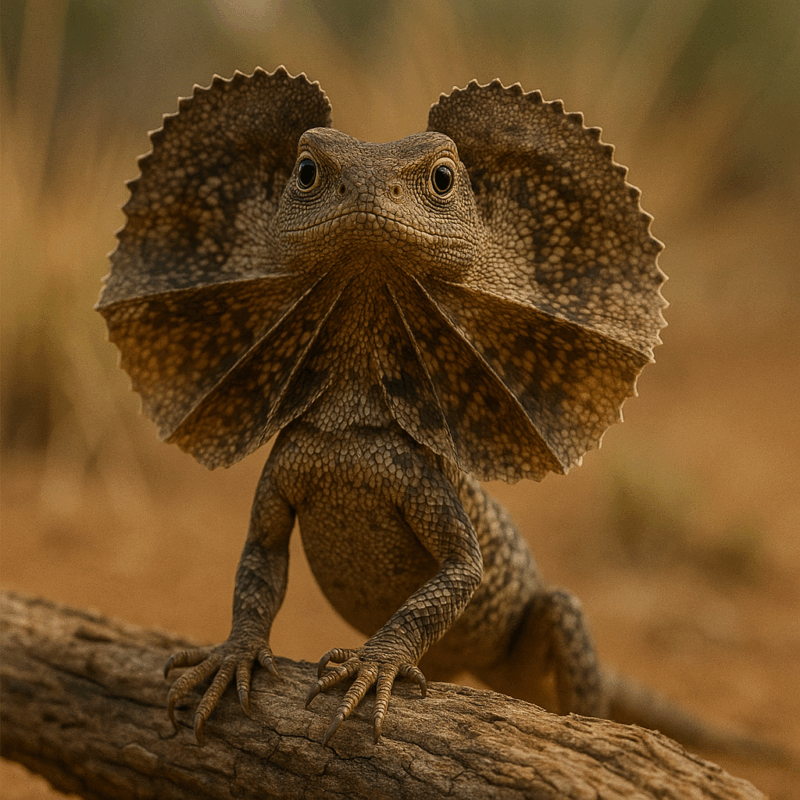

最大の特徴は、首の周りにある大きな襟飾りのような「フリル」です。普段はたたまれていますが、危険を感じると一瞬で広げ、体を大きく見せて敵を威嚇します。このフリルは皮膚と軟骨でできており、血流と筋肉の働きによって広がる仕組みになっています。他のトカゲには見られないユニークな進化であり、進化生物学の観点からも興味深い特徴です。

では、性格はどうなのでしょうか。実はエリマキトカゲは見た目に反して臆病で、基本的には人間や大型動物に対して積極的に攻撃することはありません。むしろ、威嚇をしても最後は素早く逃げることを選ぶことが多いのです。

エリマキトカゲの特徴はなにが特別なのか?

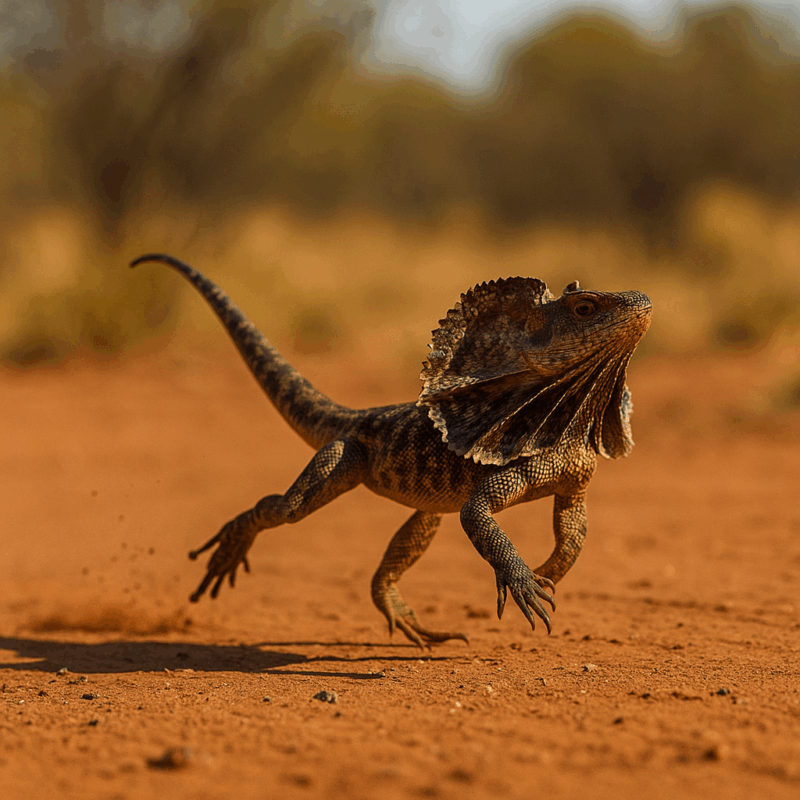

エリマキトカゲの特徴はフリルだけではありません。例えば、彼らは必要に応じて二足歩行で走ることができるという珍しい能力を持っています。多くのトカゲは四足歩行を基本としますが、エリマキトカゲは体を直立させ、後ろ足だけで走ることが可能です。この走り方は、天敵から逃げるときにスピードとバランスを確保するために進化したものだと考えられています。

また、体色は生息する地域によって異なり、灰色から茶色、場合によっては緑がかった色まで幅広いバリエーションを示します。これは「カモフラージュ」として機能し、周囲の木や地面に溶け込むことで外敵から身を守るのに役立ちます。

食性にも特徴があります。主食はバッタやコオロギなどの昆虫で、肉食寄りの雑食性を持っています。時には小型の哺乳類や爬虫類を捕食することも確認されていますが、基本は昆虫ハンターとしての生活が中心です。さらに、野生下では果実を食べることもあり、飼育下でもバナナやマンゴーなどの果物を好む例が報告されています。

エリマキトカゲの生息地はどこにあるのか?

エリマキトカゲの生息地は、オーストラリア北部の乾燥した森林やサバンナ、そしてニューギニア島の熱帯雨林です。生息域は広いものの、限定的な環境条件が必要です。例えば、乾季と雨季がはっきり分かれる地域に多く、気候の変化に合わせて生活パターンを変える柔軟性を持っています。

日中は樹上で過ごすことが多く、昆虫や小動物を見つけたときに地上へ降りて狩りをします。このように木と地上を行き来するライフスタイルは、捕食効率と安全性を両立させる合理的な戦略です。また、木の上は休息や日光浴に適しており、外敵から身を隠す場所としても機能します。

雨季になると昆虫が増えるため活動が活発になり、逆に乾季には動きが鈍くなることも知られています。このように生息地の環境は、エリマキトカゲの行動や繁殖にも直接影響を与えているのです。

さらに、生息地の多くは現在も自然環境が残されていますが、開発や森林伐採が進む地域もあり、生息数への影響が懸念されています。2025年現在、IUCNレッドリストでは絶滅危惧種には指定されていませんが、環境変化が将来的なリスク要因として議論されています。

エリマキトカゲはなぜ走るのか?

エリマキトカゲが二足で走る姿は、世界中でユーモラスだと評判になり、映画やテレビでも有名になりました。しかし、この行動は単なる面白い仕草ではなく、生存のための戦略です。天敵に襲われたとき、四足で走るよりも二足で走る方がスピードを出せるため、素早く逃げることができるのです。

研究によると、エリマキトカゲは体を直立させ、尻尾を後方に伸ばすことでバランスを取りながら走ります。この姿勢によって最大時速は約20kmに達することもあり、小型爬虫類としては驚異的な速さを見せます。さらに、草木や地形の障害が多い環境でも素早く方向転換できるため、逃げ延びる確率を高めています。

では、普段から二足歩行をしているのかというとそうではありません。日常的には四足歩行で移動し、危険に直面したときだけ二足で走ります。つまり、二足走行は「緊急時の必殺技」と言えるでしょう。

エリマキトカゲの威嚇はどんな意味があるのか?

エリマキトカゲの最も有名な行動のひとつが、フリルを大きく広げて口を開ける威嚇行動です。では、この威嚇にはどんな意味があるのでしょうか。結論から言えば、戦うためではなく「戦わずに済ませるため」の手段です。

野生のエリマキトカゲは、自分より大きな捕食者に出会うことが多く、正面から戦えば勝ち目がありません。そこで、体を大きく見せて「自分は危険だ」と思わせることで、敵を遠ざけるのです。襟は直径30センチ以上に広がることもあり、体の数倍に見えるため、視覚的なインパクトは非常に大きいといえます。

また、襟の内側は鮮やかなオレンジや黄色をしており、口を大きく開けて見せることでさらに迫力を増します。この色彩のコントラストは、鳥類や哺乳類の捕食者に強い警戒心を与える効果があると考えられています。

実際に野生下の観察では、威嚇が成功すると天敵が退却するケースが多いと報告されています。

エリマキトカゲの天敵は誰なのか?

エリマキトカゲは中型の爬虫類であるため、自然界では多くの天敵に狙われます。代表的なのはタカやワシなどの猛禽類、大型のヘビ、さらにオオトカゲ類です。これらは、俊敏な動きと優れた狩猟能力を持っており、エリマキトカゲにとって常に大きな脅威となります。

では、どうやって彼らは生き延びているのでしょうか。まず、木の上で生活する習性が大きな助けになります。樹上で休息し、敵の気配を感じると素早く木の反対側に回り込んで姿を隠します。また、先ほど述べたフリルを広げる威嚇行動も有効です。一瞬でも天敵をひるませれば、その間に二足走行で逃げることができます。

しかし、すべての天敵から逃げ切れるわけではなく、幼体や赤ちゃんは特に捕食されやすい存在です。そのため、一度の繁殖で多くの卵を産むという戦略を取っています。これは「数で生き残りを確保する」爬虫類の一般的な方法でもあります。

エリマキトカゲ 生息地 かわいい魅力と飼育のリアル

エリマキトカゲの種類はどれくらいあるのか?

エリマキトカゲには、学術的には「Chlamydosaurus kingii(クロミドサウルス・キングイイ)」という一種しか存在しません。つまり、他のトカゲのように複数の亜種や種類が分かれているわけではないのです。では、なぜ「種類がある」と誤解されることがあるのでしょうか。理由は、生息地ごとの体色や模様の違いにあります。

オーストラリア北部に生息する個体は、灰色や茶色を基調とし、乾燥した森林やサバンナに溶け込むような保護色を持っています。一方で、ニューギニアに生息する個体は、やや緑がかった色合いをしており、熱帯雨林の木々に適応した姿をしています。この違いが、まるで別の種類のように見えるため、人々の間で「亜種が存在するのではないか」という誤解が生まれるのです。

また、体の大きさやフリルの色の鮮やかさにも地域差が見られます。オーストラリアの乾燥地帯に暮らす個体は比較的大型で、ニューギニアの個体はやや小柄だと報告されています。とはいえ、遺伝的な調査によって同一種であることが確認されているため、分類学的には一種として扱われています。

エリマキトカゲの性格はどんな特徴があるのか?

エリマキトカゲの性格は、見た目の派手さとは裏腹にとても臆病です。普段は木の上で静かに過ごし、危険を察知するとすぐに逃げ出すのが基本行動です。では、あの派手なフリルを広げる威嚇は何のために行うのでしょうか。それは「恐怖心の表れ」であり、実際に攻撃するためではなく敵を追い払うための行動です。

人間に対しても同様で、飼育下では慣れると落ち着いた行動を見せますが、無理に触れようとするとストレスを感じます。ストレスは食欲不振や免疫低下につながるため、扱い方には注意が必要です。

野生下では単独行動が基本であり、縄張り意識は弱く、同種同士で群れを作ることもありません。繁殖期以外は他の個体と出会うことも少なく、必要以上に争わないのも性格的な特徴です。この「孤独を好む臆病な性格」が、彼らの生存戦略にもつながっています。

また、専門家の報告によると、個体差によって人懐っこさに違いがあるとされます。中には飼い主の存在に慣れてリラックスする個体もいますが、それはあくまで例外であり、多くの個体は距離を保ちながら生活する方を好みます。

エリマキトカゲの食べ物はなにを選ぶのか?

エリマキトカゲは主に昆虫を食べる肉食寄りの雑食性です。野生下では、バッタやコオロギ、甲虫、クモなどを中心に捕食します。高い木の上から獲物を見つけると、素早く地上に降りて捕らえる姿が観察されます。その俊敏な動きはまさにハンターのようであり、意外と活発な性質を持っていることがわかります。

飼育下では、コオロギやデュビア(ゴキブリの一種)、ミールワームなどが一般的な餌として与えられます。栄養不足を防ぐためにカルシウムやビタミンのパウダーをまぶすことが推奨されており、特に若い個体は代謝が活発なため注意が必要です。

また、完全な肉食ではなく、時折果実を食べることも知られています。特にバナナやマンゴーなど甘みの強い果物は好んで食べる傾向があります。ただし、消化に負担がかかる場合もあるため、与える頻度には制限が必要です。

エリマキトカゲの赤ちゃんはどう育つのか?

エリマキトカゲの赤ちゃんは、卵から孵化した瞬間から独り立ちするという特徴を持っています。メスは一度に8〜23個の卵を産み、地面に穴を掘って埋めます。孵化までの期間は約70〜90日で、気温や湿度の条件に左右されます。卵の中で性別が決まる温度依存性の性決定はなく、オスとメスはランダムに生まれると考えられています。

孵化した赤ちゃんは、すでに小さなフリルを持ち、威嚇の姿勢をとることができます。その姿はとてもかわいらしく、観察する人を魅了します。しかし、親からの保護は一切なく、赤ちゃんは自分で餌を探し、天敵から逃げながら生きていかなければなりません。そのため、外敵に捕食されるリスクは非常に高く、生存率は低いといわれています。

では、なぜそんな危険な方法を取るのでしょうか。答えは「多産戦略」にあります。孵化後の世話をしない代わりに、一度にたくさんの卵を産むことで、一部でも生き残れば種として存続できる仕組みになっているのです。赤ちゃんの成長は早く、数か月でフリルの動きも安定し、昆虫を捕らえる能力も高まります。

エリマキトカゲの飼育は難しいのか?

エリマキトカゲの飼育は、爬虫類の中でも中級者以上向けといわれています。その理由は、適切な温度・湿度・紫外線環境を維持する必要があるからです。野生下では昼間の気温が30度前後になる地域に生息しているため、飼育下でも同じような環境を再現しなければなりません。

具体的には、日中は28〜32度、夜は24度前後を保ち、バスキングライト(局所的に高温を作るライト)を設置することが必要です。

さらに、カルシウム代謝に欠かせないUVBライトも必須で、これが不足するとクル病(骨が弱くなる病気)を発症する恐れがあります。飼育ケージは高さのあるものが望ましく、木の枝や登り木を配置することで自然に近い行動を引き出せます。水皿や湿度の管理も重要で、乾燥しすぎると脱皮不全の原因になります。

性格的には臆病なので、頻繁に触れ合う飼育は不向きです。観賞用として距離を保ちながら接する方が、ストレスを与えずに済みます。また、エサの種類や給餌の頻度を誤るとすぐに体調を崩すため、餌管理にも注意が必要です。

ここで気になるのが寿命です。野生下では天敵や環境の厳しさから寿命は5〜8年程度と考えられていますが、飼育下では安定した環境が整えば10年以上生きることもあります。

実際に、動物園や愛好家の飼育例では10〜15年ほど生きた記録もあります。寿命を延ばすには、温度・湿度・紫外線の管理だけでなく、ストレスを与えない接し方と、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。

エリマキトカゲの値段はいくらくらいなのか?

2025年現在、日本のエキゾチックアニマル市場におけるエリマキトカゲの値段は、赤ちゃん(ベビー)で5〜8万円前後、成体では10〜15万円前後が相場です。ただし、この価格は安定しているわけではなく、輸入状況や流通経路によって大きく変動します。特にオーストラリアからの野生個体の輸出は厳しく規制されているため、多くはニューギニアからの個体か、海外で繁殖されたものが流通しています。

では、なぜ値段に幅があるのでしょうか。理由のひとつは健康状態であり、病気のリスクが低く、よく餌を食べる個体ほど高値になります。また、体色の鮮やかさやフリルの発達具合によっても価格が上下します。さらに、国内で繁殖された個体は輸入個体よりも環境への適応がスムーズなため、値段が高めに設定される傾向があります。

購入費用だけでなく、飼育に必要な初期設備費用も考慮する必要があります。ケージ、ライト、温度計、湿度計、登り木などをそろえると10万円近くかかる場合もあり、合計すると20万円を超えることも珍しくありません。

エリマキトカゲ 生息地 かわいい魅力と生態を徹底解説する総括

- エリマキトカゲとは、オーストラリア北部やニューギニアに生息するアガマ科のトカゲで、首の大きなフリルを持つ唯一の存在である。

- 生息地は乾燥した森林やサバンナ、熱帯雨林であり、乾季と雨季の変化に応じて行動パターンを変えている。

- 二足で走るユニークな行動は逃げ足を速めるための戦略であり、人間にはコミカルでかわいい姿に映る。

- フリルを広げた威嚇は戦うためではなく、天敵を遠ざけてエネルギー消耗を避ける合理的な行動である。

- 天敵には猛禽類や大型ヘビ、オオトカゲなどが存在し、多産戦略によって種の存続を図っている。

- 種類は学術的には一種のみだが、生息地によって体色や大きさに差があり、見た目が異なるため別種に見えることがある。

- 性格は臆病で単独行動を好み、見た目の派手さとのギャップが「かわいい」と評価される理由のひとつである。

- 食べ物は主に昆虫だが、果実を食べることもあり、飼育下では栄養バランスを整える必要がある。

- 赤ちゃんは孵化直後から独立して生きていき、親の保護を受けない代わりに一度に多くの卵を産む。

- 飼育には温度・湿度・紫外線の管理が欠かせず、初心者には難しいが正しい環境を作れば可能である。

- 寿命は野生下で5〜8年、飼育下では10年以上、最長で15年に達することもある。

- 値段は2025年現在で赤ちゃんが5〜8万円、成体で10〜15万円が相場で、初期設備費用を含めると20万円以上になることもある。