オシドリという鳥の名前を聞いたことはありますか。

見た目の美しさだけでなく、オシドリ夫婦という言葉がどんな意味を持ち、なぜそのように呼ばれるようになったのか気になりませんか。

オシドリとはどんな特徴を持つ鳥で、生息地はどこに広がっているのでしょうか。

さらに、夫婦の由来や子育ての不思議、オスとメスの違い、天敵との関わりまで掘り下げると、表面的なイメージだけでは分からない奥深い生態が見えてきます。

この記事では、オシドリの生態を科学的な根拠とともに解説しながら、夫婦の絆に込められた意味を問い直していきます。

- オシドリ夫婦の意味や由来が本当に正しいのか気になる方

- 鳥の生態や生息地を詳しく知りたい自然好きな方

- 動物の性格や行動を科学的に理解したい探究心のある方

オシドリ夫婦の意味と生息地から考える不思議な由来

オシドリとはどんな鳥なのか?

オシドリとは、カモ科オシドリ属に分類される水鳥で、学名を Aix galericulata といいます。体長は40〜50cmほどで、重さは0.5〜0.7kg程度と比較的小型です。日本では「仲の良い夫婦の象徴」としてよく知られていますが、実際には繁殖期ごとに相手を変える習性を持ち、文化的イメージと生態に違いがある鳥です。では、なぜここまで象徴的に扱われてきたのでしょうか。

その理由は、オスとメスが寄り添って泳ぐ姿や、枝にとまって仲良く休む様子が人間に強い印象を与えてきたからです。オスは鮮やかな羽を広げてメスを引きつけるため、その姿が「理想の夫婦像」として古来から文学や絵画に描かれてきました。さらに、オシドリは日本各地の庭園や池でも観察されることがあり、人々の生活環境と密接に関わってきました。

オシドリの特徴はどこにあるのか?

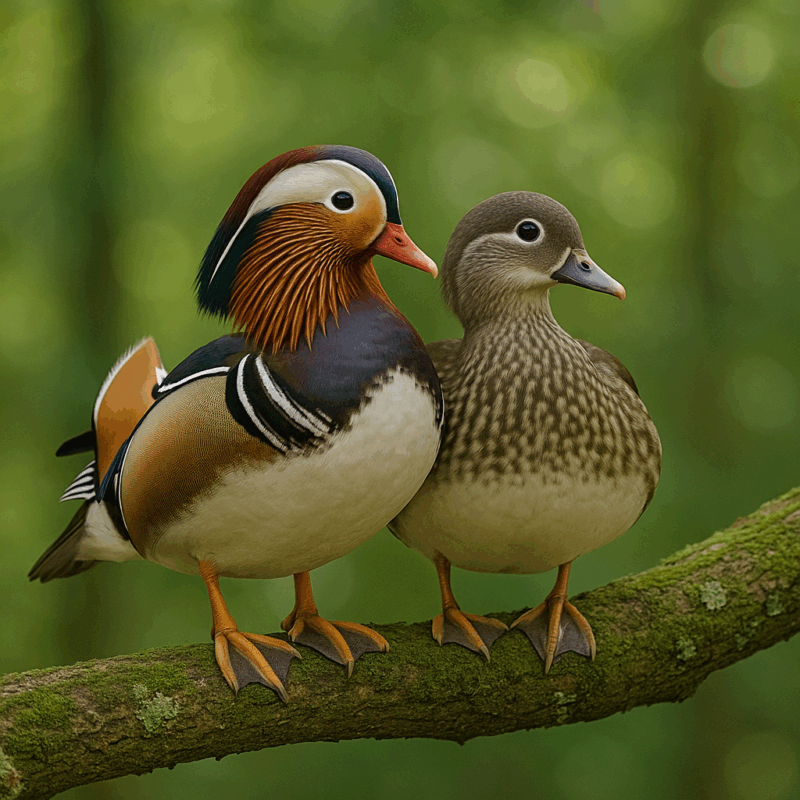

オシドリの特徴といえば、まず挙げられるのはオスの派手で美しい羽です。繁殖期のオスは橙色の大きな「飾り羽」を広げ、頭部には緑や紫の光沢を持つ羽毛が輝きます。

これは繁殖行動のために進化した性質で、メスへのアピールの一環です。一方で、メスは灰褐色を基調とし、目の周囲に白いリングがあるのが特徴です。この地味さは巣作りや子育て時に外敵から目立たないようにする保護色の役割を果たしています。

また、オシドリはカモ類には珍しく、木の枝にとまることができる鳥です。体が軽く、鋭い爪を持っているため、樹洞(樹木の穴)に巣を作ることも可能です。この特徴は生態のユニークさを示すもので、他のカモ類とは一線を画しています。

さらに、オスは繁殖期を過ぎると羽色がメスに似た地味な色合いに変化します。これは換羽(羽毛が生え替わる現象)の一環で、繁殖が終われば目立つ必要がなくなるためと考えられています。

オシドリの生息地はどこなのか?

オシドリの生息地は東アジアを中心に広がっています。日本、中国、朝鮮半島、ロシア極東部にかけて自然分布しており、日本では北海道から本州北部で繁殖し、冬には西日本や九州へ渡ることが知られています。つまり、日本におけるオシドリは渡り鳥であり、季節によって生息場所を変えるのが大きな特徴です。

国外では中国の長江流域やロシアのアムール川周辺などで大規模な繁殖地が確認されており、中国南部では越冬地としても知られています。さらに、ヨーロッパでは17世紀以降、観賞用として持ち込まれた個体が野生化し、イギリスやフランスなどで定着している例もあります。

これらの地域のオシドリは本来の分布ではありませんが、安定した個体群を形成しており、人間活動が分布拡大に影響を与えた代表的な例といえるでしょう。

生息環境としては、湖、池、河川の周辺といった水辺に近い森林が必須です。繁殖期には樹洞を利用して巣を作るため、森林が残っていることが条件となります。

逆に森林伐採や都市化でこうした環境が失われると、個体数も減少します。実際に中国では生息地破壊により局所的な減少が報告されており、国際自然保護連合(IUCN)では「低懸念(LC)」のカテゴリーに分類されていますが、地域ごとに注意が必要とされています。

オシドリ夫婦の意味は本当なのか?

「オシドリ夫婦」という言葉は、仲睦まじい夫婦を形容する日本語表現として広く知られています。しかし、実際のオシドリは一生同じパートナーと添い遂げるわけではなく、多くの場合は繁殖期ごとに異なる相手を選びます。

つまり、「生涯の伴侶」という意味での夫婦像は、生態学的な事実とは異なります。では、なぜこのような意味が定着したのでしょうか。

その理由は、繁殖期に見られるオスとメスの行動にあります。オスとメスが寄り添って泳いだり、並んで休んだりする姿は非常に目立ち、人間から見ると「仲良し夫婦」のように映ります。

この姿が古来より文学や絵画に描かれ、文化的に「理想の夫婦像」と結びつけられたのです。特に平安時代以降の和歌や物語の中で、オシドリは夫婦円満の象徴として登場することが多くなりました。

オシドリ夫婦の由来はどこからきたのか?

オシドリ夫婦という表現の由来は、中国の古典文学にさかのぼります。唐の詩や故事の中で、オシドリは「夫婦の仲睦まじさ」を象徴する鳥として登場します。その文化的イメージが日本にも伝わり、平安時代の和歌や物語に取り入れられたことで、日本語としての「オシドリ夫婦」が定着しました。

つまり、由来は自然観察そのものではなく、人間の文化的解釈によるものだったのです。

江戸時代になると、浮世絵や屏風絵などの芸術作品にオシドリが多く描かれるようになりました。夫婦円満や家庭の和を願う題材としてオシドリが好まれ、そのイメージは庶民の間にも広がっていきました。近代以降も文学や俳句に登場し、現代に至るまで夫婦の理想像を表す言葉として使われています。

オシドリの鳴き声にはどんな特徴があるのか?

オシドリの鳴き声は、他のカモ類と比べても独特です。オスは繁殖期に「ヒューイ」や「ヒュルル」といった高く澄んだ声を発し、メスは「クックッ」と低めで控えめな声を出します。こうした鳴き声の違いは、繁殖行動や群れでの役割と深く関係しています。では、具体的にどのような意味を持つのでしょうか。

オスの透き通る鳴き声は、メスへのアピールや縄張りの誇示に使われます。特にオスは鮮やかな羽色と声を組み合わせて、自らの存在を強調します。

一方で、メスの控えめな声はヒナや仲間に危険を知らせたり、群れの秩序を保ったりする役割を果たしています。このように、オシドリの鳴き声は単なる音ではなく、生存と繁殖に欠かせない重要なコミュニケーション手段なのです。

オシドリ夫婦の意味と生息地を通して見える生態と子育ての真実

オシドリの性格はどんなものなのか?

オシドリの性格は、人間が想像する「仲良しで穏やかな夫婦像」とは少し異なります。実際のオシドリは非常に警戒心が強く、人が近づくとすぐに森の奥や水辺の茂みに隠れる傾向があります。これは外敵から身を守るための本能的な性質で、自然界では生存戦略の一つといえるでしょう。では、具体的にどんな性格的特徴があるのでしょうか。

普段のオシドリは群れで行動し、争いを避ける比較的おとなしい鳥です。しかし繁殖期になるとオス同士がメスをめぐって競り合うことがあり、この時期だけは一時的に攻撃性を見せることもあります。

また、繁殖が終わるとオスは換羽に入り、群れに戻って目立たない生活を送ります。つまり、オシドリは基本的に穏やかな性格でありながら、繁殖期には競争心を発揮する二面性を持つ鳥なのです。

オシドリの子育てはどう行われるのか?

オシドリの子育ては、他のカモ類と比べても特徴的です。繁殖期になるとメスは樹洞(樹木の穴)に巣を作り、7〜12個ほどの卵を産みます。

その後、抱卵はメスが単独で行い、オスは繁殖期が終わると子育てに関与せず群れに戻るのが一般的です。このため、オシドリ夫婦という文化的イメージとは裏腹に、実際の子育てはメスの役割に大きく依存しているのです。

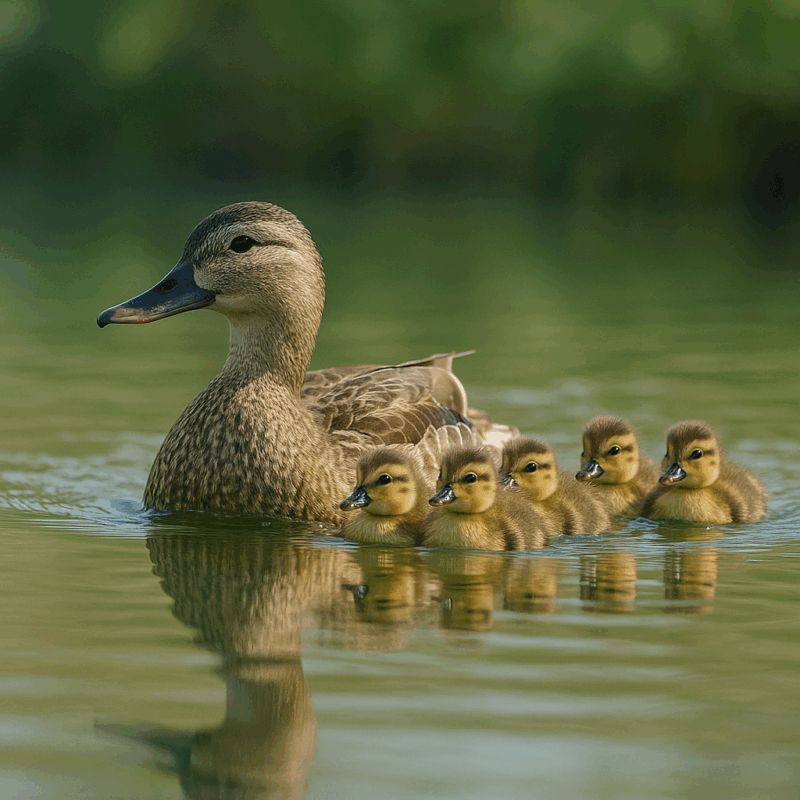

ヒナがふ化すると、最も有名な光景が見られます。樹洞からまだ飛べないヒナが自ら飛び降り、水辺まで移動するのです。体は軽く羽毛も柔らかいため、地面に落ちても大きな怪我をせず、母鳥の呼び声に導かれて水辺に集まります。数日以内に泳げるようになり、母鳥の後を追って移動する姿は多くの人を魅了します。

オシドリのオスとメスの違いは何なのか?

オシドリのオスとメスの違いは、外見に顕著に現れます。オスは繁殖期に橙色の大きな飾り羽を持ち、緑や紫に輝く頭部や胸の模様が特徴的です。一方でメスは灰褐色を基調としており、目の周囲に白いアイリングがある程度の目立ち方しかありません。では、なぜここまで明確な違いがあるのでしょうか。

その理由は、繁殖戦略の違いにあります。オスは派手な羽を誇示することでメスの注目を集め、繁殖の機会を増やします。対照的にメスは目立たない姿で外敵から身を守り、巣やヒナを守る役割を果たしています。

さらに、オスも繁殖期が終わると換羽し、羽色がメスに近い地味な色になります。これは天敵から身を隠すための戦略であり、繁殖期以外に派手さを保つ必要がないことを示しています。

オシドリの食べ物は何を中心にしているのか?

オシドリの食べ物は季節によって大きく変化します。春から夏にかけては、水草やその種子、昆虫や小さな甲殻類を中心に摂取します。

これは繁殖期に必要なエネルギーを効率よく得るためで、タンパク質を豊富に含む動物性のエサが重要になります。一方、秋から冬にはドングリやブナの実などの木の実を主食にします。これらは脂肪や糖質が多く、寒さに耐える体力を蓄えるのに役立ちます。

日本では、奈良や京都の寺社周辺の森に冬場のオシドリが集まることが知られており、地面に落ちたドングリを盛んに食べる姿が観察されています。これはオシドリが森林と水辺の両方を必要とする鳥であることを物語っています。食性の柔軟さは生息地の多様性に適応するための大きな強みであり、人間が暮らす地域でも比較的うまく生き延びられる理由の一つです。

オシドリの寿命はどれくらいなのか?

オシドリの寿命は、野生下では一般的に5〜7年程度とされています。ただし、天敵や環境破壊の影響を強く受けるため、多くの個体がこの年数まで生きられるわけではありません。自然界では生存競争が激しく、特にヒナの生存率は低いため、寿命の平均値は個体群全体の状況を反映したものに過ぎません。

一方、動物園や保護施設などの飼育下では、捕食者の存在がなく、食料も安定して供給されるため、10年以上生きる個体も報告されています。実際に15年ほど生きた例もあり、環境条件によって寿命は大きく異なるのです。また、寿命が長い個体ほど繁殖回数が増えるため、群れ全体の個体数を安定させる上で重要な役割を担っています。

オシドリの天敵は誰なのか?

オシドリには複数の天敵が存在します。陸上ではキツネ、テン、タヌキなどの中型哺乳類が卵やヒナを狙います。空からはトビやカラスが襲うことがあり、特に巣立ち直後のヒナは無防備で狙われやすい状況にあります。母鳥は鳴き声や威嚇行動でヒナを守ろうとしますが、常に高いリスクにさらされているのです。

さらに、人間の活動も間接的な天敵になっています。森林伐採や農地開発で繁殖に必要な樹洞が失われると、巣を作る場所がなくなり繁殖が難しくなります。河川の改修やダム建設も水辺環境を変化させ、食物資源や隠れ場所を減らしています。過去には狩猟の対象ともされており、人間がオシドリの生存に与える影響は決して小さくありません。

オシドリ夫婦の意味と生息地に関する総括

- オシドリとはカモ科の小型の水鳥で、東アジアを中心に分布し、日本でも繁殖や越冬が確認されている。

- オスは鮮やかな羽を持ち、メスは地味な体色で外敵から身を守るという明確な性差がある。

- 生息地は水辺と森林が共存する環境に限られ、繁殖には樹洞を利用するため森林伐採が脅威となっている。

- 「オシドリ夫婦」という言葉は文化的な象徴であり、実際には繁殖期ごとにパートナーを変える習性がある。

- 由来は中国古典文学や日本の和歌・浮世絵などの文化から広まり、夫婦円満の象徴として定着した。

- 鳴き声はオスが高く澄んだ声で求愛をし、メスは低い声で警戒や子育てに関わる役割を担っている。

- 性格は基本的に穏やかで群れを好むが、繁殖期にはオス同士の競争が見られる。

- 子育ては母鳥が担い、ヒナは巣穴から飛び降りて水辺へ向かうという特異な習性を持つ。

- 食べ物は季節で変化し、春夏は昆虫や水草、秋冬はドングリなど木の実を食べる柔軟な食性を示す。

- 寿命は野生下で5〜7年、飼育下では10年以上に及ぶこともあり、環境の影響が大きい。

- 天敵はキツネやカラスなどの自然の捕食者に加え、人間による環境破壊や過去の狩猟も大きな脅威である。