モズとはどんな鳥なのか気になったことはありませんか。

鋭い鳴き声を響かせながら縄張りを守る姿や、はやにえとは呼ばれる独特の習性は、なぜ生まれたのでしょうか。

モズの特徴や食べ物、生息地、さらには雛の成長や天敵との関わりまで知ると、ただの野鳥ではない奥深さが見えてきます。

寿命や種類によって行動に違いがあるのか、性格はどうなのか。

専門家の視点から徹底的に掘り下げていきましょう。

- モズのはやにえ行動の理由を本格的に知りたい方

- 普段の散歩や自然観察で見かけた鳥の正体を深く理解したい方

- 生物の進化や行動学に興味があり、探究心を持つ方

- 動物好きでマニアックな知識を楽しく得たい方

モズ はやにえ 理由はなぜなのか?

モズ とは?

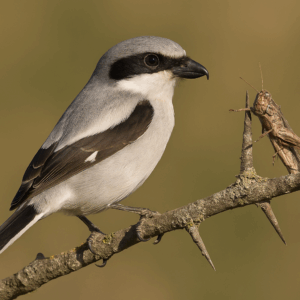

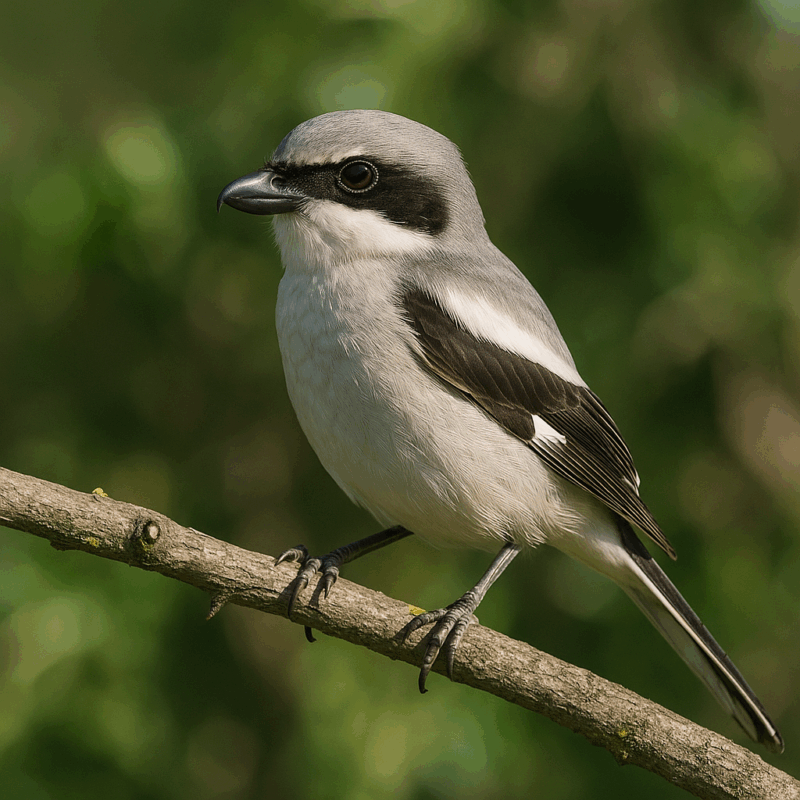

モズとは、スズメ目モズ科に属する中型の小鳥で、日本では「百舌(もず)」という別名でも知られています。結論から言えば、モズは見た目はスズメに近いものの、生態はまるで小さな猛禽類のように肉食性を持つ特異な鳥です。

なぜそう言えるのかというと、モズは昆虫だけでなく、カエルやトカゲ、小鳥の雛といった小動物まで捕らえて食べるからです。嘴(くちばし)は先端が鉤状に曲がっており、獲物の肉を引き裂くのに適しています。この形態はタカやハヤブサに似ており、捕食に特化していることを示しています。

具体例として、環境省や日本野鳥の会の観察記録によれば、日本では「モズ(留鳥として全国に分布)」「アカモズ(シベリアで繁殖し冬に渡来)」「チゴモズ(夏鳥として一部地域で繁殖)」の3種が主に確認されています。特にモズは、日本の里山や農耕地でよく見られ、秋になると鳴き声で縄張りを主張する「モズの高鳴き」が季節の風物詩となっています。

さらに、モズは古くから俳句や文学に詠まれてきた文化的存在でもあります。万葉集にはすでにモズを詠んだ歌があり、人と自然の関わりの中で長く認知されてきました。

モズ 特徴は?

モズの特徴は、大きく分けて「肉食性」「縄張り意識」「多彩な鳴き声」の3つです。結論から言えば、モズはスズメ目の中でも特に異彩を放つ鳥であり、その行動は専門家からも高い関心を集めています。

理由としてまず挙げられるのは肉食性です。嘴が鉤状になっており、昆虫や小動物を捕らえるのに適しています。モズは農村や草原で獲物を探し、枝や電線から飛び出して襲う「待ち伏せ型」の狩りをします。さらに縄張り意識が強く、繁殖期だけでなく秋から冬にかけても広い範囲を占有します。

具体例として、オスのモズは秋に「高鳴き」を行い、自分の縄張りを誇示します。この声は数百メートル先にも届き、他のモズや外敵を追い払う効果があります。また「百舌」という別名のとおり、他の鳥の鳴き声をまねる能力もあります。これは求愛や威嚇に役立つとされ、研究者はその模倣力を「モズのレパートリー」と呼んでいます。

さらに、日本野鳥の会の報告では、モズは巣作りも独特で、木の枝に草やコケを巧みに使って頑丈な巣を作ることが知られています。巣立ちまでに10日〜14日程度で雛が飛び立ちますが、その間も親鳥は積極的に縄張りを防衛します。

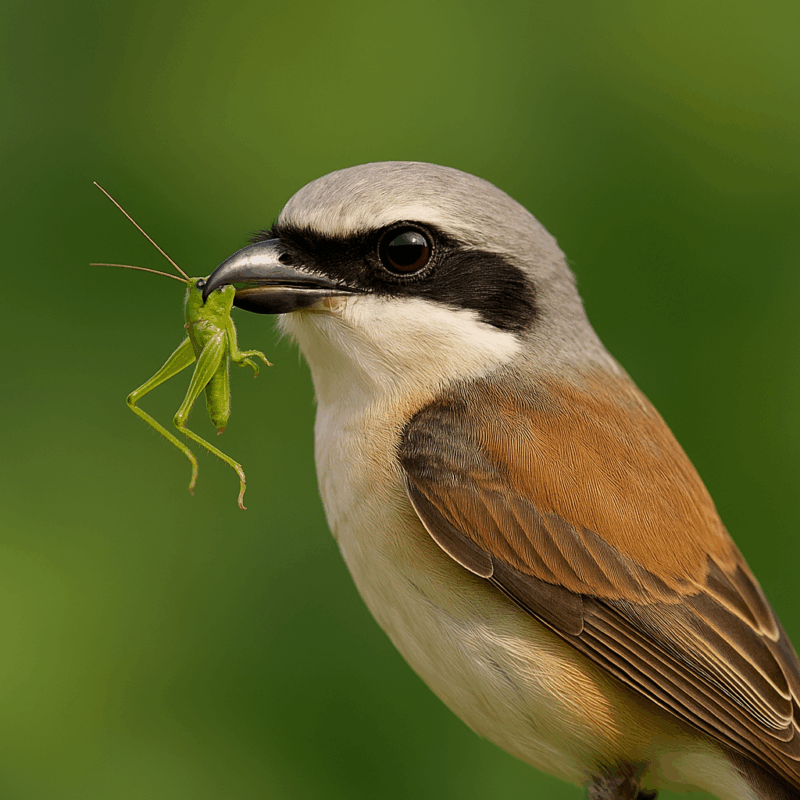

はやにえ とは?

はやにえとは、モズが捕らえた獲物を木の枝やトゲ、柵の針金などに突き刺して残す行動のことです。結論から言えば、この奇妙に見える行動こそがモズを象徴する最大の特徴であり、「なぜそんなことをするのか」という疑問が古くから研究され続けています。

具体例として、環境省の調査では、秋から冬にかけてはやにえが数多く発見されています。バッタやカエルが木の枝に刺さったまま冬を越す例も報告されています。また、一部の研究者は「はやにえの配置が雛の学習に役立っている可能性」を指摘しており、巣立ち後の幼鳥がはやにえをついばむ行動も観察されています。

文化的にも「モズのはやにえ」は古くから知られ、俳句や民間伝承に取り上げられてきました。その奇妙な姿は人々の関心を引き、時に「不吉な兆し」と解釈されたこともあります。しかし科学的には、モズの合理的な生存戦略の一つとして説明されています。

モズ はやにえを行う理由は?

モズがはやにえを行う理由は、結論から言えば「生存戦略の一部」であり、複数の目的を兼ね備えています。単なる気まぐれや奇行ではなく、進化の過程で獲得された合理的な行動なのです。

理由として専門家が挙げるのは三点です。第一に「食料の保存」。冬季は昆虫や小動物が少なくなるため、捕らえた獲物を枝に刺して備蓄する意味があります。第二に「狩りの訓練」。若いモズは突き刺す動作を繰り返すことで狩猟の技術を磨くと考えられています。第三に「縄張りの誇示」。はやにえを残すことで、他の個体に自らの力を示すシンボルになるのです。

具体例として、2020年代以降の研究でも、秋から冬にかけてはやにえが大量に見つかることが報告されています。中には翌年まで残る例もあり、実際に冬の食料として利用された痕跡も観察されています。また、同じ縄張りの中に複数のはやにえが見られる場合、オスの繁殖力を示す「広告塔」のような役割を果たしている可能性が高いとされています。

モズ 鳴き声は?

モズの鳴き声は非常に多様であり、結論として「縄張り防衛・求愛・模倣」という複数の目的に使われています。その声のバリエーションはスズメ目の中でも特に豊かで、研究者を驚かせています。

理由として、まず秋になると「高鳴き」と呼ばれる鋭い声を発し、縄張りを誇示します。この鳴き声は繁殖期の終わりから冬にかけて頻繁に聞かれ、日本の季節を告げる風物詩ともなっています。さらに繁殖期には、オスが複雑な鳴き声を組み合わせてメスにアピールします。そして特筆すべきは「鳴きまね」の能力です。モズは他の鳥の声をまねることで、外敵を惑わせたり、自身の存在を強調したりします。

具体例として、研究観察ではモズがヒバリやスズメの声をまねたケースが記録されています。これによって周囲に多くの鳥がいるように見せかけ、捕食者への抑止効果を発揮している可能性があります。また、雛が親の鳴き声を学習することが将来的な繁殖成功に直結することも確認されています。

モズ 生息地は?

モズの生息地は、結論として「開けた環境に点在する樹木や電線のある場所」で、日本全国に広く分布しています。森林の奥深くではなく、人の暮らしに近い里山や農耕地、都市近郊でも見られる身近な野鳥です。

理由として、モズは高い木や電線などから周囲を見渡し、獲物を探す「待ち伏せ型」の狩猟を得意とします。そのため、草地や農地に点在する木や柵が理想的な環境となります。また、種類によって渡りの習性が異なり、日本では留鳥のモズのほか、渡り鳥のアカモズやチゴモズも確認されています。

具体例として、日本野鳥の会の調査では、秋から冬にかけて多くの地域でモズの高鳴きが確認されています。これは繁殖期が終わったオスが縄張りを維持する行動です。

北海道から九州まで広く分布する一方、都市部の宅地造成や農地の減少によって局所的に数が減っている地域もあります。国際的にはIUCN(国際自然保護連合)の評価で絶滅危惧には指定されていませんが、局地的な環境変化に影響を受けやすい鳥です。

モズ はやにえ 理由を生態から考えると?

モズ 雛は?

モズの雛は、孵化してからわずか2週間ほどで巣立ちます。結論として、雛にとって「はやにえ」は生き延びるための餌であると同時に、狩りを学ぶ教材でもあるのです。

理由として、巣立ち直後の雛はまだ狩りの技術を持たず、親が運んでくる餌や、枝に残されたはやにえを利用して成長します。雛はこの過程で「獲物の形状や食べやすい大きさ」「嘴の使い方」などを学習し、将来自分で捕食できる力を身につけていきます。また、親鳥の鳴き声や警戒行動も観察して模倣し、縄張り意識や外敵への対応を習得していきます。

具体例として、日本鳥学会の観察報告では、雛が親の残したバッタやカエルをついばむ行動が記録されています。これは単なる餌の補給ではなく、将来に必要な狩りの「練習」にもなっていると考えられています。さらに、雛の生存率は親が確保した縄張りの広さや食料の豊富さに大きく左右されることも確認されています。

モズ 天敵は?

モズは小型の鳥でありながら捕食者の一面を持っていますが、結論として「自らも多くの天敵に狙われる立場」にあります。

理由として、モズは体長20cm程度で、猛禽類や大型のカラス、さらに地上からのヘビなどに捕食されやすい存在です。そのため縄張り意識が強く、防御行動が発達していると考えられます。特に繁殖期は巣や雛が狙われやすく、親鳥は命がけで縄張りを守ります。

具体例として、トビやハイタカなどの猛禽類はモズそのものを捕らえることがあります。また、カラスはモズの巣を襲い、卵や雛を食べてしまいます。さらにアオダイショウなどのヘビは木を登って巣を狙うことが確認されています。これらの脅威に対抗するため、モズは見晴らしの良い枝や電線を利用して常に周囲を警戒し、外敵を早期に発見する行動をとっています。

モズ 種類は?

モズには世界で30種以上が知られていますが、日本で主に観察されるのは以下の3種類です。結論として、種類ごとに分布や習性が異なり、はやにえの行動にも違いが見られます。

- モズ(留鳥)

- 日本全国に分布

- 一年を通じて縄張りを持ち、秋の「高鳴き」で有名

- はやにえを頻繁に行い、観察される機会が最も多い

- アカモズ(渡り鳥)

- シベリアで繁殖し、秋から冬にかけて日本に飛来

- 渡りの途中に観察されることが多い

- 長距離移動のためか、はやにえは少なめとされる

- チゴモズ(夏鳥)

- 夏鳥として一部地域(北海道・東北など)で繁殖

- 環境省のレッドリストに掲載される希少種

- 国内での観察例は限られ、はやにえの記録も少ない

まとめると、日本で見られるモズは主にこの3種であり、同じ「モズ」と呼ばれても行動や生態に差があるため、観察する地域や季節によって出会える種類が異なるのです。

モズ 性格は?

モズの性格は「小型ながらも勇敢で攻撃的」と言えます。結論として、体の小ささに反して縄張り意識が非常に強く、他の鳥に対しても堂々と立ち向かう性格を持っています。

理由として、モズは限られた縄張り内で食料を確保し、繁殖を成功させる必要があります。そのため、侵入者に対しては強い警戒心を示し、自分より大きな鳥にも果敢に攻撃する行動が進化的に備わったと考えられています。特に秋の繁殖後から冬にかけての時期は、縄張りの確保が翌年の生存と繁殖に直結するため、性格の攻撃性が顕著になります。

具体例として、日本鳥学会や日本野鳥の会の観察報告によれば、モズは自分の縄張りに入ってきたスズメやカラスに突進して追い払うことが確認されています。また、「モズの高鳴き」と呼ばれる鋭い鳴き声は縄張りの宣言であり、他個体への警告の意味を持っています。さらに、ヨーロッパや北米のシュライク(モズ科の近縁種)でも同様の攻撃性が報告されており、モズ属全体の共通した性質だと裏付けられています。

ただし、モズは人間に対して積極的に危害を加えるわけではありません。観察時に一定の距離を保てば攻撃されることはなく、攻撃性はあくまで縄張り防衛や雛を守るための合理的な行動です。逆に言えば、モズの勇敢な性格は「子孫を残すために必要な戦略」であり、その生態を理解するうえで重要な要素です。

モズ 寿命は?

モズの寿命は、野生下でおよそ2〜3年とされています。結論として、決して長寿の鳥ではありませんが、その短い一生を効率的に生き抜くための戦略を持っています。

理由として、小型の鳥は捕食者に狙われやすく、事故や環境要因の影響も大きいからです。特に冬は食料不足が命に直結します。そのためモズは短期間で繁殖を繰り返し、種を維持する仕組みを進化させました。

具体例として、バードバンディング(標識調査)では、野生のモズの最長寿命記録は5年以上と報告されています。ただし多くは数年以内に命を落とします。飼育下や保護下では7年近く生きた例もあり、環境が安定すれば寿命が延びることが分かります。

モズ 食べ物は?

モズの食べ物は、主に昆虫や小型の動物です。結論から言えば、モズは「肉食に強く傾いた雑食性」の鳥であり、その食性がはやにえという習性に直結しています。

理由として、モズは季節に応じて獲物を使い分けます。夏から秋にかけてはバッタやカマキリなど大型の昆虫を主に捕食し、冬は昆虫が減るためカエルやトカゲ、小鳥の雛までも狙います。必要に応じて果実や木の実を食べることもあり、環境に柔軟に対応できるのです。

具体例として、秋に観察されるはやにえには、バッタ、カエル、時にはネズミまで含まれています。これらは突き刺されたまま残され、冬の間に再び食べられることがあります。農村部では害虫を食べる益鳥として歓迎される一方で、小鳥を襲うために嫌われることもあります。しかし、研究者はモズの捕食が生態系全体のバランス維持に重要だと評価しています。

モズ はやにえ 理由を深掘りして分かる生態の総括

- モズとは、スズメ目モズ科に属する小型の肉食性の鳥で、日本全国に広く分布している。

- 特徴は、鉤状の嘴や強い縄張り意識、多彩な鳴き声であり、「小さな猛禽類」と呼ばれるほどの捕食能力を持つ。

- はやにえとは、捕らえた獲物を枝やトゲに突き刺して保存する行動で、保存・訓練・縄張り誇示など複数の理由がある。

- はやにえの理由は、冬の食料確保、若鳥の狩りの練習、繁殖力や強さの誇示といった複合的な戦略で説明できる。

- モズの鳴き声は「高鳴き」や「鳴きまね」を含み、縄張り防衛や求愛、雛の学習に役立つ重要なコミュニケーション手段である。

- 生息地は農耕地や林縁などの開けた場所で、人の暮らしに近い環境を好む。局地的に減少はあるが絶滅危惧ではない。

- 雛は親の行動やはやにえを通じて狩りを学び、生存スキルを身につける。

- 天敵は猛禽類、カラス、ヘビなどであり、それに対応するため常に警戒行動を取る。

- 日本で観察される主な種類は「モズ」「アカモズ」「チゴモズ」の3種で、行動や渡りの習性に違いがある。

- 寿命は野生下で2〜3年程度と短いが、その中で強い繁殖力と縄張り意識で子孫を残す。

- 食べ物は主に昆虫や小動物で、季節や環境によって柔軟に対応し、害虫駆除にも貢献する。

- 性格は勇敢で攻撃的だが、人に危害を加えるわけではなく、縄張りや雛を守るための合理的な行動である。