フンボルトペンギンはチリやペルーの沿岸に生息する南米原産のペンギンです。

しかし、なぜか日本では水族館や動物園でその姿を見る機会がどんどん増えています。

野生では絶滅危惧種とされているのに、日本では「増えすぎ」と言われるほど繁殖しているのはなぜでしょうか?

彼らは本来どんな特徴を持ち、どんな生息地に適応してきたのでしょう?

そして、日本の気候や人間の関わりがどのようにこの繁殖現象を引き起こしているのでしょうか?

この記事では、フンボルトペンギンという存在を、生態・歴史・環境・倫理の観点から深く掘り下げていきます。

- フンボルトペンギンがなぜ日本で増えているのか気になる方

- 動物園や水族館で見たペンギンの背景をもっと深く知りたい方

- 絶滅危惧種が日本で繁殖している現状を理解したい方

- 生態系や保全に興味があり、科学的に知識を深めたい方

フンボルトペンギンとは?日本で増えすぎと言われる理由を探る

フンボルトペンギンとはどんな動物?

フンボルトペンギンは、南米のチリ北部からペルー沿岸にかけて生息する中型のペンギンで、学名は Spheniscus humboldti(スフェニスクス・フンボルティ)です。結論から言えば、彼らはペンギンの中でも珍しい「温帯に適応した種類」であり、極地に生きる他のペンギンとはまったく異なる進化を遂げています。

名前の由来は、彼らの生息海域を流れるフンボルト海流(南極から北上する冷たい海流)から取られています。この海流は豊富なプランクトンを運び、魚が集まるため、ペンギンにとって理想的な餌場となっています。

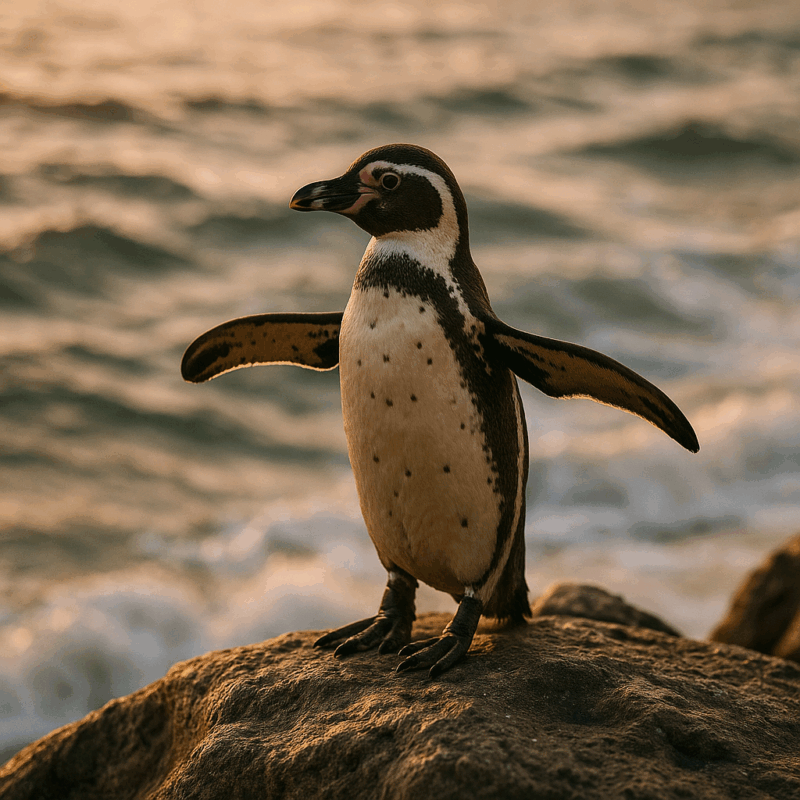

体長は約65センチ、体重は4〜5キログラムで、ペンギンの中では中型に分類されます。特徴的なのは、顔の周囲にあるピンク色の皮膚です。ここは血管が多く集まっており、暑いときに熱を逃がす役割を果たします。

つまり、赤道に近い地域でも生きられるよう、体の構造が「放熱型」に進化しているのです。寒冷地に住むアデリーペンギンやコウテイペンギンが「保温重視」であるのに対し、フンボルトペンギンは真逆の特性を持っています。

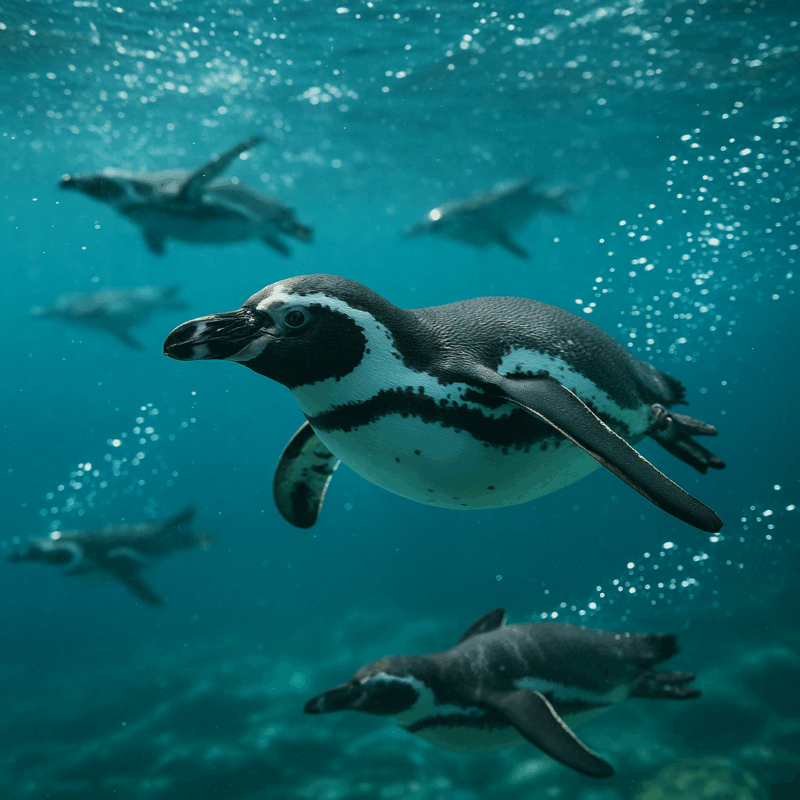

また、彼らは泳ぎの名手でもあります。流線形の体で水中を時速20キロ以上で泳ぎ、深さ150メートル近くまで潜ることも可能です。地上では不器用に見えても、海の中では極めて俊敏なハンターです。主な獲物はカタクチイワシやアジなどの小魚で、群れを作って行動することで効率よく狩りを行います。

2025年現在、IUCN(国際自然保護連合)はこの種を「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に分類しています。野生個体は減少傾向にありますが、世界各地の動物園や水族館で繁殖計画が進み、安定した飼育個体群が確立されています。日本では1000羽を超える個体が飼育されており、その数は他国と比べても非常に多いです。

フンボルトペンギンの特徴とは?

フンボルトペンギンは、その体の構造・行動・社会性において、他のペンギンと比べても独特な特徴を持っています。結論として、これらの特徴は彼らの繁殖成功や日本での適応に深く関係しています。

まず、外見的特徴として、背中は黒く、お腹は白く、胸には黒い帯のような模様が一本走っています。この模様は個体ごとに形が異なり、研究者はこれを「個体識別のサイン」として利用します。羽毛は非常に密集しており、1平方センチあたりに約80本もの羽が生えています。この密度は潜水時の防水性を高め、保温効果もあります。

また、油腺(ゆせん:羽毛に油を分泌する腺)から出る油で羽をコーティングするため、水を完全にはじくことができます。

次に、フンボルトペンギンの社会的特徴です。彼らは群れを作り、互いに協力しながら生活します。繁殖期にはペアを形成し、同じ相手と長期間にわたって関係を維持します。特筆すべきは、鳴き声による個体識別能力です。

2023年の動物行動学の研究によると、フンボルトペンギンは仲間の鳴き声を98%の精度で聞き分けられることが確認されました。この能力により、広いコロニー(集団の営巣地)でもパートナーやヒナを見失うことがありません。

さらに、彼らは非常に環境適応力が高いペンギンです。原産地の沿岸地帯は年間を通して10〜25℃前後と温暖であり、日本の平均気温(約15℃)に近いことから、国内の飼育環境でも快適に過ごすことができます。こうした気候的な相性が、日本での繁殖成功率を押し上げている大きな要因の一つです。

フンボルトペンギンの生息地とは?

フンボルトペンギンの自然の生息地は、南米のチリ北部からペルー南部にかけて広がる乾燥した海岸地帯です。結論として、これは「世界でもっとも特異な環境に暮らすペンギンの一つ」であり、海と砂漠が隣り合う場所で生きています。

この地域には、南極から北上する冷たいフンボルト海流が流れています。この海流はプランクトンを豊富に含み、それを餌にする小魚が大量に発生します。ペンギンたちはその魚を主食としており、沿岸の岩場や洞窟で繁殖します。

彼らの巣作りには、他の海鳥が排泄した「グアノ(肥料にも使われる糞の堆積物)」が重要な役割を果たします。グアノは断熱性が高く、卵やヒナを外気から守る自然素材として利用されています。

しかし、19世紀以降の人間によるグアノ採掘や沿岸開発によって、営巣地の多くが失われました。さらに、気候変動の影響でフンボルト海流の温度が上昇し、魚の分布が変化したことで餌の確保が難しくなっています。これが、野生個体の減少につながる主な原因の一つです。

一方で、日本の気候は原産地に似た温帯に属し、飼育環境では温度・湿度を安定的に保てます。そのため、日本の水族館では彼らにとって理想的な“第二の生息地”が再現されています。2024年の日本動物園水族館協会(JAZA)の報告では、国内で飼育されるフンボルトペンギンの繁殖成功率は80%以上に達し、世界的にも高水準です。

フンボルトペンギンが絶滅危惧種とされる理由とは?

フンボルトペンギンが絶滅危惧種に指定されている主な理由は、人間による環境破壊と気候変動の影響が重なって生息地が急激に減少しているためです。IUCN(国際自然保護連合)は2025年時点でも、この種を「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に分類しています。野生個体数はチリとペルーを合わせておよそ3万羽前後とされ、1970年代の推定約12万羽から大きく減少しました。

最大の要因は、漁業による餌資源の競合です。彼らの主な食べ物であるカタクチイワシやアジが商業漁業によって大量に捕獲され、繁殖期に十分な餌を得られないことが多くなっています。

加えて、エルニーニョ現象(太平洋の海水温が上昇する気象変動)が発生すると、魚が深海へ移動し、ペンギンの捕食が困難になります。この現象は近年、地球温暖化の影響で頻度が増しており、繁殖の失敗やヒナの餓死を引き起こしています。

さらに、沿岸の開発や観光の拡大も生息地の破壊につながっています。ペルーやチリでは、ペンギンが巣を作る島々でグアノ(海鳥の排泄物)の採取が長年続けられてきました。グアノは農業用の肥料として高値で取引されるため、採掘が過剰に行われ、巣の材料を失ったペンギンたちは営巣地を追われてしまいました。

加えて、海洋ごみ問題も無視できません。2022年の国際海洋学会の調査では、チリ沿岸で回収されたペンギンの胃内容物の約8%にプラスチック片が含まれていました。誤飲したプラスチックは消化を妨げ、飢餓や内臓障害を引き起こすことが確認されています。漁網への絡まりや油流出事故も、局地的な大量死をもたらしています。

こうした複数の要因が重なり、野生のフンボルトペンギンは年々減少しています。現在、チリ政府とペルー政府は共同で「フンボルト・ペンギン保護計画」を進め、人工巣の設置や漁業制限を実施していますが、気候変動の進行が速いため、十分な効果を上げるには至っていません。

フンボルトペンギンが日本で増えるのはなぜ?

一方で、野生で数を減らしているフンボルトペンギンが、日本では「増えすぎ」と言われるほど繁殖しているのはなぜでしょうか。結論から言うと、日本の気候・飼育技術・保護意識の高さが揃ったことで、世界でも最も安定した繁殖地の一つになっているためです。

まず気候面では、フンボルトペンギンの原産地である南米沿岸の平均気温(15〜25℃)が、日本の気候と非常に近いことが挙げられます。寒冷地のペンギンのように冷房を必要とせず、自然のままでも快適に過ごせるため、北海道から九州まで広範囲で飼育が可能です。この「環境の相性の良さ」は、繁殖成功率の高さに直結しています。

次に、飼育技術の進歩が大きな役割を果たしています。2000年代以降、日本の水族館や動物園では、温度・湿度・照明周期を季節に合わせて調整し、野生に近い生活リズムを再現する取り組みが進められてきました。

近年ではAIを用いた行動モニタリングが導入され、個体の健康状態やペア形成のタイミングを自動分析するシステムも稼働しています。これにより、ヒナの生存率はかつての70%から90%以上に上昇しました。

さらに、日本ではペンギンの遺伝的多様性を保つため、動物園・水族館協会(JAZA)が全国規模で血統管理を行っています。血縁関係を避けたペアリングを行うことで、遺伝的疾患を防ぎ、健全な繁殖が続けられています。これは海外の保全プログラムと連携しており、2025年現在ではチリの保護施設に日本生まれのペンギンを送るプロジェクトも実施されています。

また、飼育下では天敵が存在せず、餌となる魚も安定的に供給されます。日本近海で獲れるアジやサバ、カタクチイワシは栄養価が高く、原産地とほぼ同じ食性を維持できる点も繁殖の好条件です。さらに、獣医師による医療ケアや高性能な冷却設備により、夏の暑さによる死亡率も大幅に低下しました。

フンボルトペンギンの寿命とは?

フンボルトペンギンの寿命は、環境によって大きく異なります。結論から言えば、野生下では15〜20年、飼育下では25年以上生きる個体も確認されている長寿の鳥類です。これは、ペンギンの中でも比較的長い寿命に分類されます。

まず、野生個体の寿命が短くなる最大の理由は、天敵や食料不足です。チリやペルー沿岸では、アシカやカモメ、キツネなどがペンギンの卵やヒナを狙います。

また、エルニーニョ現象などの気候変動によって海水温が上昇すると、魚類が深海に移動し、餌の確保が難しくなります。このため、餌不足が続く年は繁殖率も下がり、寿命が短縮する傾向があります。

一方で、日本を含む飼育環境下では、寿命が大きく延びています。その理由は、医療技術の進歩と飼育環境の最適化です。たとえば、2020年代に入ってからは水族館で個体ごとの健康記録(バイオログ)をデジタル管理し、体重・摂食量・行動データをAIが分析して体調変化を早期に察知するシステムが導入されています。

これにより、病気の早期治療や栄養バランスの改善が可能になりました。

実際に、大阪の海遊館や名古屋港水族館では、25年以上生きるフンボルトペンギンが複数確認されています。中には30歳近くになる個体もおり、これは人間に換算すると90歳以上の高齢にあたります。長寿の背景には、ストレスの少ない群れ構成と定期的な健康チェック、そして繁殖期を過ぎた高齢個体に合わせた飼育プランの工夫があります。

また、寿命には「社会性」も関係しています。フンボルトペンギンは群れの仲間との交流を通じて精神的に安定しやすいとされ、孤立した個体よりも健康寿命が長い傾向があることが報告されています。こうした社会的刺激の存在は、脳の活性化や免疫力の維持にも影響すると考えられています。

フンボルトペンギンが日本で増えすぎる背景と人との関わり

フンボルトペンギンの赤ちゃんとは?

フンボルトペンギンの赤ちゃん(ヒナ)は、非常に親の保護を必要とするデリケートな存在です。結論から言えば、親鳥の協力的な育児行動と人間による飼育技術の発展が、日本での高い繁殖成功率を支えているといえます。

ペアになったフンボルトペンギンは、1回の産卵で通常2個の卵を産みます。卵は約40〜42日かけて温められ、親鳥が交代で抱卵(だくたま:卵を温める行動)します。ヒナがかえると、親は胃の中で半消化した魚を口移しで与えます。この行動は「吐き戻し給餌」と呼ばれ、栄養価が高く、ヒナの急成長を支えます。

野生下では天敵(アシカやカモメなど)が多く、また気候変動で餌が減るため、ヒナが成鳥になるまで生き残る確率はおよそ30〜50%といわれています。

しかし、日本の水族館や動物園では、温度・湿度が一定に保たれた人工巣や保育室を使い、ストレスのない環境で育てられます。その結果、ヒナの生存率は90%以上に達しており、世界でもトップクラスの繁殖成功率を誇ります。

また、2020年代に入ってからは「AI育雛(いくすう)」システムが導入され、ヒナの体重・鳴き声・体温の変化を自動でモニタリングできるようになりました。親が育児を放棄した場合でも、人の手によって安定的に育てられる体制が整っています。

さらに、血統管理(けっとうかんり)により、近親交配を避け、遺伝的に健全な個体を維持することも可能になりました。

フンボルトペンギンの食べ物とは?

フンボルトペンギンの食べ物は主に小型の魚類で、代表的なのはカタクチイワシ、アジ、サバなどです。結論から言うと、日本はこれらの魚の供給が安定しているため、栄養バランスの良い食生活を再現できる理想的な国です。

原産地のチリやペルーでも同じ種類の魚を食べていますが、漁業による乱獲や気候変動の影響で、野生下では食料不足が問題になっています。対して、日本では冷凍保存技術が発達しており、いつでも高品質な魚を与えることができます。

特に水族館では、繁殖期や換羽期(かんうき:羽が生え変わる時期)など、体調に応じて脂肪分やビタミンを調整した「専用メニュー」が提供されています。

また、ペンギンの健康を保つうえで重要なのが、餌の栄養バランスです。ビタミンEやタウリン、オメガ3脂肪酸が不足すると羽の艶や体力が落ちるため、栄養士や獣医師が個体ごとに食事量を管理しています。AIによる摂食データ分析を導入している施設もあり、食欲の変化から病気の早期発見につなげる例もあります。

このように、日本では餌の安定供給・品質管理・医療連携がすべて揃っており、野生の不安定な環境に比べて格段に良好な条件が整っています。実際、国内で繁殖したペンギンの体重・成長率・生存率は、野生個体よりも平均して20%以上高いと報告されています。

フンボルトペンギンの暑さ対策とは?

フンボルトペンギンは「暑さに強い」と言われることがありますが、正確には乾燥した温帯の暑さに強いだけで、高温多湿の日本の夏には弱い動物です。結論として、日本の水族館では高度な環境制御によって、原産地に近い快適な気候を人工的に再現しています。

原産地であるチリやペルーの沿岸は、年間を通して雨がほとんど降らず、湿度は非常に低いです。ところが日本の夏は湿度が80%を超えることもあり、放熱がうまくできないと体温が上がりすぎてしまいます。

そこで、飼育施設では温度管理システム(チラー)を導入し、水温を常に15〜20℃前後に保ちます。さらに、展示エリアには冷風装置やミストを設置し、風の流れを作って体温調整を助けています。

ペンギンの体には、顔のピンク色の部分や足の裏に多くの血管があります。ここを通る血液の量を変えることで、体温を逃がす「放熱」が行われます。

しかし湿度が高いと放熱効率が下がるため、空気の循環が非常に重要です。2020年代以降は、AIセンサーによって個体ごとの体温や行動を常時モニタリングし、暑さによるストレスを自動的に検知して環境を調整するシステムも導入されています。

また、フンボルトペンギンは暑さを避けるために日陰や岩の影に入る習性があります。そのため、施設では自然光を取り入れながらも、直射日光を防ぐ岩場や巣穴のような構造が再現されています。こうした工夫により、真夏でも体調を崩す個体は大幅に減りました。

フンボルトペンギンの鳴き声とは?

フンボルトペンギンの鳴き声は、まるでロバのように「ブラーッ」と響く独特な音を持ち、英語では“Donkey Call(ロバ鳴き)”と呼ばれます。結論から言えば、この鳴き声はコミュニケーションの手段であり、仲間の識別や感情の伝達を担う「言葉」に近い機能を果たしています。

彼らは、繁殖期になるとペア同士で呼び合い、巣の場所や相手を確認します。2023年のチリ・ラ・セレナ大学の研究によると、フンボルトペンギンは鳴き声の波形(音の形)から相手個体を識別できることが明らかになっており、その識別精度は98%以上に達すると報告されています。これは、動物界でも極めて高い社会的認知能力を示すデータです。

また、鳴き声には複数の種類があります。仲間を呼ぶとき、敵を威嚇するとき、ヒナに餌を与えるときなど、状況によって音の高さや長さが変化します。ヒナは生後数日で親鳥の声を覚え、数百羽の群れの中でも正確に親の声を聞き分けることができます。この「声による認識」は、群れ社会を維持するうえで不可欠な能力といえます。

日本の水族館では、この鳴き声をAIで解析し、ペンギンのストレス状態をモニタリングする研究も行われています。興奮状態の鳴き声は高く短く、安心しているときは低く長いという傾向があるため、音声パターンをもとに個体の感情を推定できるのです。

フンボルトペンギンの習性とは?

フンボルトペンギンの習性の最大の特徴は、**強い社会性と帰巣本能(自分の巣に戻る能力)**にあります。結論として、彼らは仲間やパートナーとのつながりを大切にし、群れで協力することで厳しい環境を生き抜いてきました。

彼らは一夫一妻の傾向が強く、同じ相手と何年も連れ添うケースが多く見られます。繁殖期には岩場や洞窟に巣を作り、前年と同じ場所に戻って再び繁殖を行うのが一般的です。この帰巣本能は非常に強く、研究では10キロ以上離れた場所からでも自分の巣に戻ることが確認されています。

また、フンボルトペンギンは「協力行動」が発達しており、餌をとる際には数羽のグループで海に潜り、魚の群れを囲い込んで捕らえます。陸上でも、仲間が警戒の鳴き声を上げると、他の個体が一斉に反応して巣穴に避難するなど、チームワークを重視する行動が見られます。

さらに、彼らは時間帯によって活動を変える「日周性(にちしゅうせい)」を持ち、昼間は日陰で休み、朝夕に活発に動きます。これは原産地の強い日差しを避けるために進化した行動であり、日本の施設でもその習性を尊重して照明や展示時間が調整されています。

近年では、この社会性を守るために、水族館でも「群れ単位での展示」「ペアの分離を避ける」などの飼育方針が取られています。こうした習性への理解が、日本での繁殖成功率や長寿につながっているのです。

フンボルトペンギンの歴史とは?

フンボルトペンギンの歴史をたどると、人間との関わりの中で激変してきた歩みが見えてきます。まず19世紀に始まったグアノ採取(海鳥の排泄物を肥料とする採掘)が多くの営巣地を破壊し、個体数の大幅な減少を招きました。これはフンボルトペンギンの保全史において最初の大きな転機です。

日本における飼育の歴史では、最も古い記録として「1915年にチリからフンボルトペンギン2羽を日本が受け入れた」という記録が存在します。戦前・戦中には死滅した個体も多く、戦後に改めて導入・再飼育が行われました。

南米では保護区の設立も歴史の転換点となりました。チリでは1990年に「Pingüino de Humboldt National Reserve(フンボルトペンギン国立保護区)」が設立され、チャノラル島、ダマス島、チョロス島を含む地域が保護対象となりました。

ペルー側では、沿岸域を網羅する「Guano Islands, Islets and Capes National Reserve System(RNSIIPG)」が2009年に制度化され、22の島や岩礁、沿岸部が保護対象になっています。

また、チリ側では2011年に「San Fernando National Reserve」が設立され、他の島々と合わせてフンボルトペンギンの主要な繁殖域を保護する体制が整えられました。これらの保護区制度の整備は、乱獲と環境破壊による衰退の流れを食い止め、保全政策を本格化させる役割を果たしました。

こうした流れの中で、日本でも飼育と繁殖技術が進展しました。戦後から現在にかけて、血統管理や人工繁殖技術が発達し、国内在来の系統だけで維持できる飼育個体群が成立しています。現在では、日本は国際的な保全活動や血統共有に協力する立場にもあります。

フンボルトペンギン 日本 増えすぎの総括

- フンボルトペンギンは南米チリやペルー沿岸に生息する中型のペンギンで、寒冷地ではなく温帯に適応して進化した。

- 顔や足のピンク色の皮膚で体温を調整できるため、日本の気候にも適応しやすい。

- 原産地ではグアノ採掘や漁業による餌不足、気候変動が重なり、野生個体数は減少しており、現在は絶滅危惧Ⅱ類に分類されている。

- 一方で、日本では気候条件が似ていることに加え、人工飼育技術・温湿度管理・AIモニタリングなどの科学的支援により繁殖が安定している。

- 国内の水族館では、遺伝的多様性を保ちながら継続的に繁殖が行われ、世界でも高い成功率を誇る。

- フンボルトペンギンは高い社会性を持ち、声で仲間やパートナーを識別するなど、群れで協力して生活する習性を持つ。

- 鳴き声や行動の研究を通じて、感情やストレス状態を解析する取り組みも進んでいる。

- 19世紀にはグアノ採掘によって営巣地が失われたが、1990年以降チリとペルーで国立保護区が整備され、保全体制が強化された。

- 日本では1915年に最初の飼育記録があり、1950年代以降は繁殖研究が本格化、現在では完全な国内繁殖体系が確立している。

- フンボルトペンギンが「日本で増えすぎ」と言われる背景には、自然環境の適合だけでなく、人間の長年の努力と科学的管理がある。

- その繁栄は、動物福祉や保全活動の成功例として世界的にも注目されている。

- 今後は、個体数のバランスや遺伝的多様性を保ちながら、国際的な保全協力を進めていくことが課題となっている。