パタスモンキーとは、アフリカのサバンナに生息する“世界一速く走るサル”として知られています。

その驚くべき速さは時速50km以上に達するといわれ、チーターにも迫るほど。

しかし、なぜ彼らはここまで走る能力を発達させたのでしょうか?

動物園で見かける穏やかな姿からは想像できない、野生での緊張感あふれる生活。

彼らの生息地・食べ物・習性・性格・歴史をひも解くと、速さだけではない“生き抜くための知恵”が見えてきます。

この記事では、パタスモンキーの特徴や種類、赤ちゃんの成長、そして専門家が語る進化の背景を深く掘り下げます。

あなたはこのサルの速さの裏にある、意外な理由を知っていますか?

- サバンナの動物や霊長類の進化に興味がある方

- チーター以外の「速い動物」を知りたい方

- 動物園で見たパタスモンキーの行動をもっと理解したい方

- 珍しいサルの習性を深く掘り下げたい動物マニアの方

パタスモンキーの速さと走る力を探る

パタスモンキーとは?

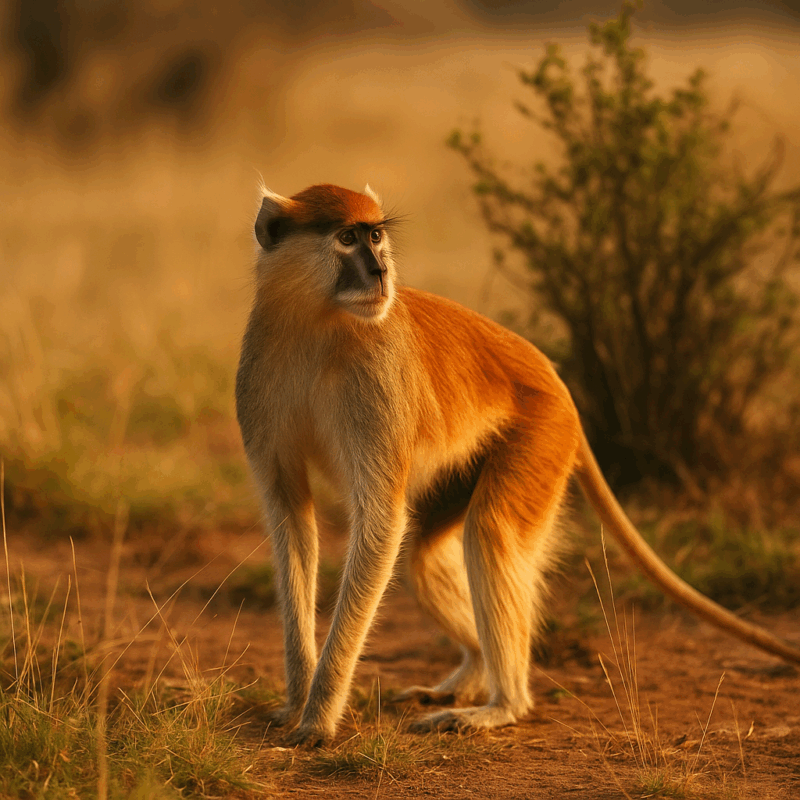

パタスモンキー(学名:Erythrocebus patas)は、アフリカのサバンナや乾燥草原、半乾燥地帯に暮らす地上性のサルです。

木の上で生活するサルが多い中で、彼らは日中のほとんどを地表で過ごします。

体長はおよそ60〜87cm(尾を除く)で、尾を含めると1mを超えることもあります。

体重はオスが約7〜13kg、メスが約4〜7kg程度と性差が大きく、オスの方が明確に大きな体格を持っています。

彼らは広い範囲を移動しながら生活しており、1日に数キロメートルを歩いたり走ったりすることも珍しくありません。

行動範囲が広いのは、サバンナでは食料や水場が限られているためで、それらを探すための「機動力」が重要だからです。

パタスモンキーの群れは、1頭のオスと複数のメス、子どもたちから構成される社会的な集団です。

群れの数は地域によって異なりますが、10〜40頭ほどで構成されることが多いとされています。

パタスモンキーの特徴は?

パタスモンキーは、体の構造・色・習性など、あらゆる部分が地上生活と速さのために特化しています。

まず、彼らの四肢(前足と後ろ足)は長く、指は比較的短めです。

これにより地面を蹴り出す力を効率的に伝えることができ、長いストライド(歩幅)を取ることが可能になっています。

また、筋肉や腱(けん)の配置も「速く走る」ことに最適化されています。

とくに脚部の腱は弾力性が高く、跳ねるように前進する動きを助けています。

被毛は背面が赤褐色〜茶褐色、腹部や手足の内側は白っぽい色をしており、草原の光と影に溶け込みやすい保護色です。

顔には白いひげのような毛があり、視覚的なコミュニケーションや個体識別にも役立っていると考えられます。

さらに、パタスモンキーには食べ物をためて運べる「頬袋(きょうたい)」があります。

これは、採食中に敵が現れた際、食料をすぐに口に入れて逃げられるという非常に合理的な仕組みです。

オスの犬歯は発達しており、群れ内の競争や外敵への威嚇にも使われます。

全体として、速さ・警戒・採食・防衛という複数の要素が、一つの体に統合されているといえるでしょう。

パタスモンキーの速さは?

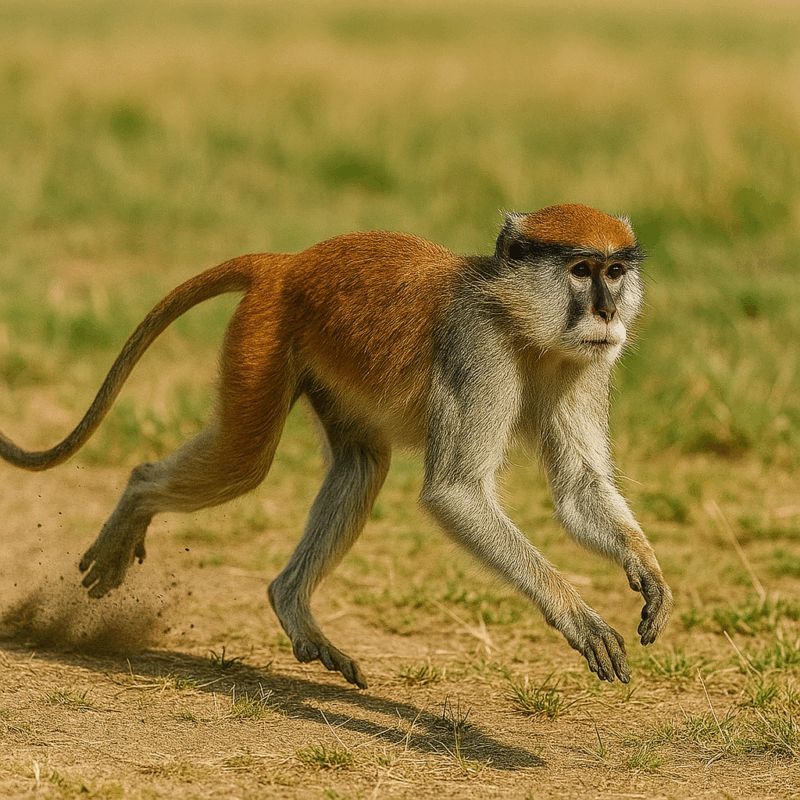

パタスモンキーは、霊長類の中で最も速く走るサルとして知られています。

その最高速度はおよそ時速50〜55kmに達し、人間のトップスプリンターを上回る驚異的な速さです。

このスピードは、長い脚・強い筋肉・軽量な体・優れたバランス感覚の組み合わせによって生まれています。

彼らは走るとき、尾(しっぽ)をバランスを取るために使い、方向転換の際にも安定性を保つことができます。

また、走法も他のサルとは異なり、四足で地面を滑るように走ります。

足の構造は人間よりも「跳ねる動き」に適しており、地面を蹴る力を効率的に前方へ伝えることができます。

この速さは単なる逃走手段ではなく、広いサバンナを移動して食料や水場を見つけるうえでも重要です。

開けた地形では、速く動けることが捕食者からの回避と同時に、生活範囲の拡大にもつながっています。

さらに、パタスモンキーは持久力にも優れており、短距離だけでなく長距離の走行にも耐えられます。

つまり、速さと持久力の両方を兼ね備えた、霊長類では非常に珍しいタイプの動物なのです。

パタスモンキーの生息地は?

パタスモンキーは、アフリカのサハラ砂漠以南からウガンダ、ケニア、セネガル、スーダンにかけての広範囲に分布しています。

主な生息環境は、開けたサバンナやアカシアの疎林地帯、そして乾燥した草原です。

このような地域は樹木が少なく、見通しが良い地形で、敵をいち早く発見して逃げるのに適しています。

木の少ない環境では、他のサルのように枝の上を移動することが難しいため、パタスモンキーは地上での生活を選びました。

地上では危険も多いですが、広い草原を速く走り抜ける能力がその弱点を補っています。

この走力こそが、彼らの最も大きな武器です。

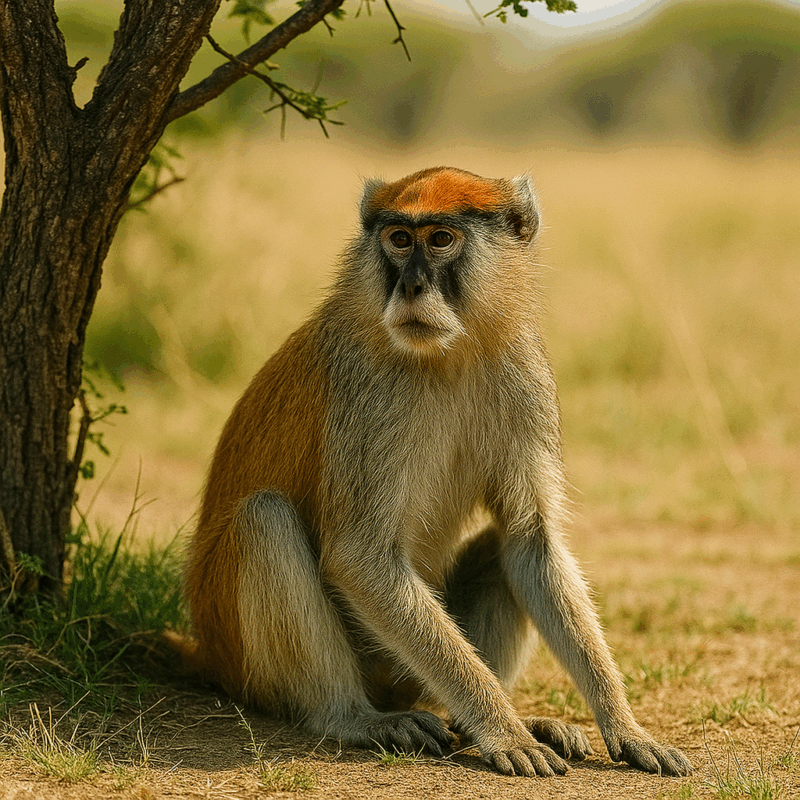

また、日中の強烈な日差しを避けるため、午前中や夕方に活発に行動する「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」の習性を持ちます。

昼間の暑い時間帯は、木陰や岩の下で休み、体温を保ちながら次の行動に備えます。

雨季と乾季の変化が激しい地域では、水場の位置を把握して移動する能力も重要です。

彼らは水を直接飲むだけでなく、果実や草の根などからも水分を得ることができます。

パタスモンキーの食べ物は?

パタスモンキーは雑食性であり、季節や地域によって食べるものを柔軟に変える能力を持っています。

主な食べ物は果実、種子、草の根、花の蜜、昆虫、アリ、シロアリなどです。

中でもアリを好んで食べることから、「アリ食いザル」と呼ばれることもあります。

アリやシロアリはサバンナでも安定して得られる食料で、乾季など植物が乏しい時期にも貴重な栄養源となります。

地面を掘り返して昆虫を捕まえるときは、手先を器用に使い、短い時間で効率的に食料を確保します。

この素早さもまた、彼らの「速さ」の一部といえるでしょう。

果実や種子を食べるときには、頬袋(きょうたい)にため込み、移動しながら摂取することもあります。

これにより、敵に見つかりやすい開けた場所でも短時間で採食を終えることができ、安全性が高まります。

また、乾燥地では水分を含む植物を選んで食べることで、体内の水分バランスを保つ工夫をしています。

この柔軟な食性は、環境が変化しても生き延びられる力を与えています。

パタスモンキーの習性は?

パタスモンキーの習性は、地上生活に強く結びついたものが多く見られます。

彼らは主に昼行性で、日の出とともに活動を始め、朝の涼しい時間帯に餌を探します。

日中の強い日差しを避け、午後には木陰で休むことが一般的です。

社会構造は明確で、1頭のオスが複数のメスと子どもを率いる「ハーレム型」の群れを形成します。

群れのオスは常に周囲を警戒し、危険が迫ると大きな鳴き声で警告します。

この合図を受けると、群れ全体が即座に走り出し、素早く四方へ逃げる行動をとります。

メス同士は協力的で、毛づくろいや子育てを通して強い社会的絆を築きます。

一方でオスは一定期間で群れを離れ、他の群れへ移動することで遺伝的多様性を維持します。

また、夜は地上ではなく木の上や岩場などの高い場所で眠ることが多いです。

これは、夜間に活動する捕食者(ライオンやハイエナなど)から身を守るための工夫です。

パタスモンキーが走る生き方と社会の秘密

パタスモンキーの性格は?

パタスモンキーの性格は、非常に用心深く、警戒心が強いことが大きな特徴です。

彼らは常に周囲を観察し、わずかな音や影の動きにも反応します。

これは、開けたサバンナで暮らすうえでの必須条件であり、天敵から身を守るための本能的な反応です。

ただし、群れの中では穏やかで協調性のある性格も見せます。

メス同士は毛づくろいを行い、信頼関係を築くことで群れ全体の安定を保っています。

この行動はストレス軽減にも役立ち、社会的な結びつきを強化する役割を持ちます。

一方でオスは外敵に対して非常に勇敢です。

危険を察知すると群れの外側に立ち、鳴き声で仲間に警告を発し、時には敵の注意を自分に引きつけることもあります。

この行動は、仲間を守るリーダーとしての本能的な働きと言えるでしょう。

性格面では「臆病」と「勇敢」が同居しており、状況に応じて瞬時に切り替える柔軟性を持っています。

そのため、パタスモンキーは単に逃げ足の速いサルではなく、状況判断に優れた戦略的な動物といえます。

パタスモンキーの種類は?

パタスモンキーは一見すべて同じように見えますが、実は地域によって複数の亜種(あしゅ)に分かれています。

2025年現在、霊長類学の研究では、少なくとも3つの主要な亜種が認められています。

1つ目は「Erythrocebus patas patas」で、西アフリカから中部アフリカに分布します。

2つ目は「Erythrocebus patas pyrrhonotus」で、東アフリカ地域に多く見られます。

3つ目は「Erythrocebus patas baumstarki」で、タンザニア北部など限られた地域に生息しています。

それぞれの亜種は、体の色や大きさ、顔の模様に違いがあります。

たとえば、乾燥した地域に住む個体ほど毛の色が薄く、森林に近い地域に生息する個体はやや濃い色をしています。

これは、環境に合わせたカモフラージュ(保護色)の進化によるものです。

こうした地理的変異は、気候・植生・捕食圧の違いが影響していると考えられています。

また、近年の遺伝子研究では、地域ごとのDNA差異も確認されており、今後さらに細分化される可能性もあります。

パタスモンキーの赤ちゃんは?

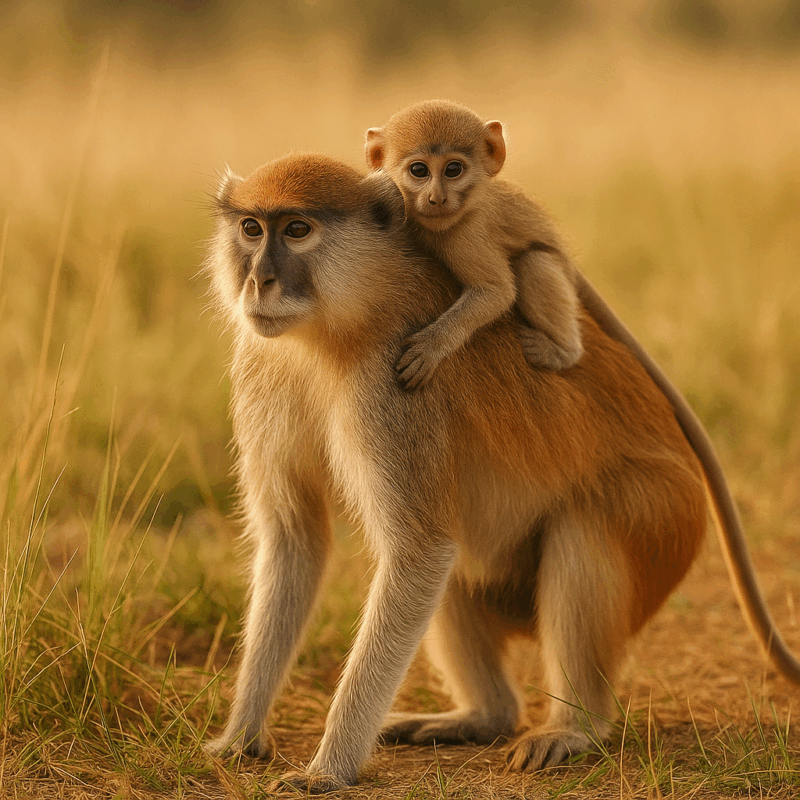

パタスモンキーの赤ちゃんは、誕生直後から驚くほど活発で、母親の体にしっかりしがみついて移動します。

妊娠期間は約5〜6か月で、通常は1度に1頭の子どもを産みます。

生まれたときの体重はおよそ400〜500グラムで、毛はやや暗い色をしていますが、成長につれて徐々に明るい赤褐色へ変化します。

母親は出産直後から子どもを胸に抱き、数週間はほとんど離れません。

この時期の母子のつながりは非常に強く、赤ちゃんは母親の動きや鳴き声から多くを学びます。

特に逃げるタイミングや仲間との距離感など、群れで生きるための基本的な行動はこの時期に形成されます。

また、群れの他のメスも子育てに関わることがあります。

これは「共同保育」と呼ばれ、群れ全体で子どもを守る仕組みです。

この行動により、母親が一時的に餌を探しに行く間も赤ちゃんの安全が確保されます。

赤ちゃんは生後1か月ほどで母親の体から離れて地上を歩き始めます。

生後半年には他の若い個体と遊びながら社会性を身につけ、1〜2年で群れの一員として行動できるようになります。

パタスモンキーの動物園での姿は?

現在、パタスモンキーは日本国内では日本モンキーセンター(愛知県犬山市)やときわ公園(山口県宇部市)で見ることができます。

ときわ公園では、自然に近い環境での行動を観察することが可能です。

広めの運動スペースと高低差のある展示場が用意され、パタスモンキーが地上を駆けたり、木々を素早く登ったりする様子を間近で見ることができます。

また、海外では**ヒューストン動物園(アメリカ・テキサス州)やロザモンド・ギフォード動物園(アメリカ・ニューヨーク州)**などでも展示されています。

特にヒューストン動物園では、来園者に対して「霊長類の中で最も速く走るサル」として紹介しており、時速50kmのスピードを映像や解説パネルで体感できるように工夫されています。

動物たちは運動量を確保するために、段差や登り台を活用しながら活発に動いており、走力だけでなく社交的な面や遊び好きな性格も観察できます。

ロザモンド・ギフォード動物園では、繁殖プログラムの一環として赤ちゃんパタスモンキーが誕生しており、母子のふれあいや育児の様子が公開されることもあります。

このような展示を通じて、来園者はパタスモンキーの社会性や親子関係をより身近に感じることができます。

いずれの施設でも、「速く走るだけではない」パタスモンキーの魅力を伝える工夫がされています。

飼育環境には木やロープ、岩などが配置され、自然に近い行動を引き出すための環境づくり(環境エンリッチメント)が行われています。

それにより、彼らはストレスを減らしながら活発に動き回り、群れの社会性を保ち続けています。

パタスモンキーの歴史は?

パタスモンキーの歴史は、アフリカ大陸の環境変化と深く関わっています。

およそ200万年前、アフリカの森林地帯が縮小し、乾燥した草原が広がる中で、樹上生活を送っていたサルの一部が地上での生活に適応しました。

その適応の結果、現在のパタスモンキーのような速く走る能力を持つ霊長類が誕生したと考えられています。

化石記録や遺伝子解析の結果から、パタスモンキーの祖先は旧世界ザルの仲間の中でも特に地上性の傾向が強かったことが分かっています。

四肢の骨の形状や関節構造からも、樹上移動より地表での長距離移動に特化していたことが明らかになっています。

また、古代エジプトやアフリカ北部の壁画には、パタスモンキーに似た姿のサルが描かれており、人との関わりが古くから存在していたと推測されています。

彼らは一部の地域で神聖視されたり、飼育されたりした記録もあります。

近年では、パタスモンキーは社会行動学や進化行動学の研究モデルとしても重要な役割を果たしています。

特に「警戒行動」「群れの連携」「性差による行動パターンの違い」などが研究対象とされ、霊長類全体の進化理解に貢献しています。

パタスモンキーの天敵は?

サバンナに暮らすパタスモンキーにとって、最も大きな脅威は肉食動物です。

主な天敵はライオン、ヒョウ、チーター、ハイエナなどの大型捕食者で、空からはワシやハゲワシ類などの猛禽も襲うことがあります。

開けた地形では隠れる場所が少ないため、彼らは常に警戒を怠りません。

群れの中には見張り役が存在し、敵を見つけると大きな鳴き声を上げて仲間に知らせます。

その合図を受けると、群れ全体が一斉に走り出し、四方へ分かれて逃げる行動をとります。

このときに発揮されるのが、彼らの最大の武器である“速さ”です。

時速50kmを超える走力で追跡をかわし、さらに数百メートルを全力で走り抜ける持久力を持っています。

これにより、ほとんどの捕食者から逃れることができます。

また、逃走経路を事前に把握している場合も多く、安全な木や岩の位置を記憶しているとされています。

これは単なる反射的な逃走ではなく、経験と学習による戦略的行動です。

一方、人間も近年の脅威の一つです。

生息地の開発や農業拡大により、草原の分断や水源の減少が進み、結果として生息域が縮小しています。

それでもパタスモンキーは環境の変化に適応し、農地の周辺などでも生き延びる柔軟さを見せています。

パタスモンキーの速さと走る生き方を総括

- パタスモンキーは、アフリカのサバンナや乾燥草原に生息する地上性のサルで、霊長類の中で最も速く走る種類である。

- その最高速度は時速50〜55kmに達し、人間のトップスプリンターを上回る運動能力を持つ。

- 長い脚としなやかな体、強い筋肉、尾によるバランス保持が速さを支える要因となっている。

- サバンナという開けた地形で生活するため、敵を素早く察知し逃げる能力が生存の鍵となっている。

- 体の色は赤褐色と白のコントラストが強く、草原で目立たない保護色として役立っている。

- 食べ物は果実、種子、昆虫、アリなどを中心とした雑食性で、乾燥地では植物からも水分を得る工夫をする。

- 群れは1頭のオスと複数のメス・子どもからなり、協調性が高く、警戒と逃走の行動を連携して行う。

- オスは外敵から群れを守る役割を持ち、危険を察知すると鳴き声で警告を発する。

- パタスモンキーの赤ちゃんは母親や他のメスによる「共同保育」で育てられ、群れの社会性を早く学ぶ。

- 天敵はライオン、ヒョウ、チーター、ハイエナなどで、速さと警戒心を駆使して生き延びている。

- 現在、日本では日本モンキーセンター(愛知県)やときわ公園(山口県)で観察でき、自然に近い環境展示が工夫されている。

- 海外ではヒューストン動物園やロザモンド・ギフォード動物園などが代表的な飼育施設である。

- 速さだけでなく、社会性・知能・環境適応力の高さが彼らの真の魅力である。

- パタスモンキーは「走る」ことで生き、「速さ」で守り、「群れ」で支え合う、進化の成果を体現する霊長類といえる。