森の奥で一瞬だけ見える、鮮やかな緑の羽と冠のような頭。

エボシドリとは、一体どんな鳥なのでしょうか?

「特徴」や「種類」だけでなく、「生息地」「鳴き声」「性格」など、その魅力は知れば知るほど奥深い存在です。

なぜ彼らはこんなにも個性的な姿をしているのか?

ペットとして飼えるのか?

その歴史的背景には何があるのか?

この記事では、専門的な知見に基づき、エボシドリの生態と文化的側面を徹底的に掘り下げます。

あなたもこの記事を通して、「エボシドリ」という鳥の知られざる真実に迫ってみませんか。

- 珍しい鳥やエキゾチックアニマルに興味がある方

- 生物学や進化に関心があり、深く理解したい方

- 動物園で見かけたエボシドリについてもっと知りたい方

- ペットとして飼育できるのか現実を知りたい方

- 自然や環境保護に関心があり、動物との関わりを学びたい方

エボシドリとは? 種類と特徴をもとにその正体を探る

エボシドリとはどんな鳥?

エボシドリとは、アフリカ大陸の森林に生息する「エボシドリ科(Musophagidae)」に分類される鳥の総称です。

英語では「Turaco(トゥラコ)」と呼ばれ、世界でもアフリカにしか生息していない固有の鳥です。

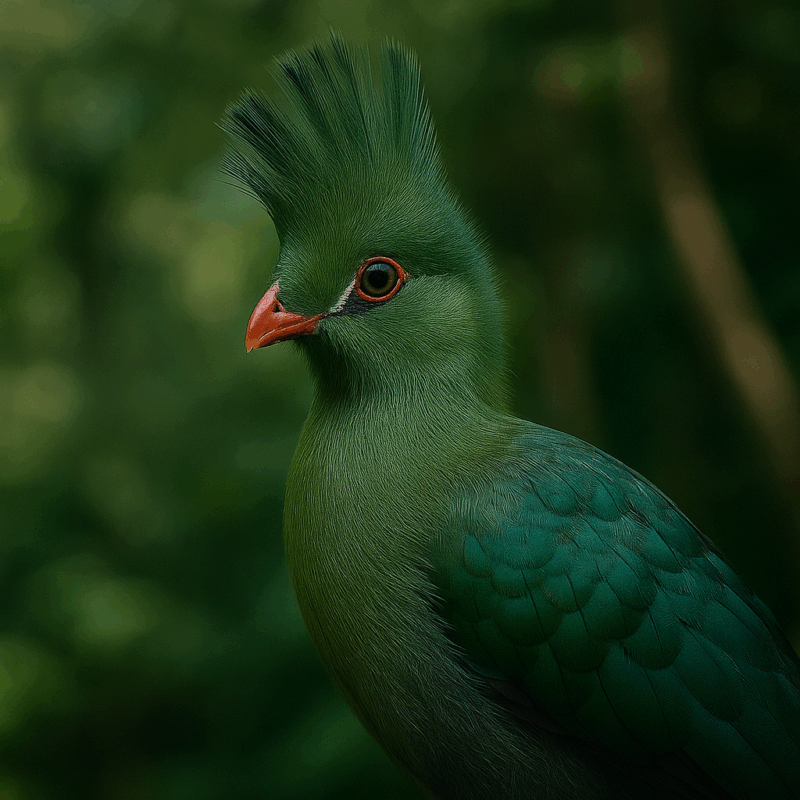

その姿はとても個性的で、頭の上に立派な冠羽(かんう)を持ち、全身が鮮やかな緑色で包まれています。

日本名の「エボシドリ」は、平安時代の貴族が被っていた「烏帽子(えぼし)」という帽子の形に似ていることから名付けられました。

体の大きさは種類によって差がありますが、およそ40〜45センチほどで、ハトより一回り大きいくらいです。

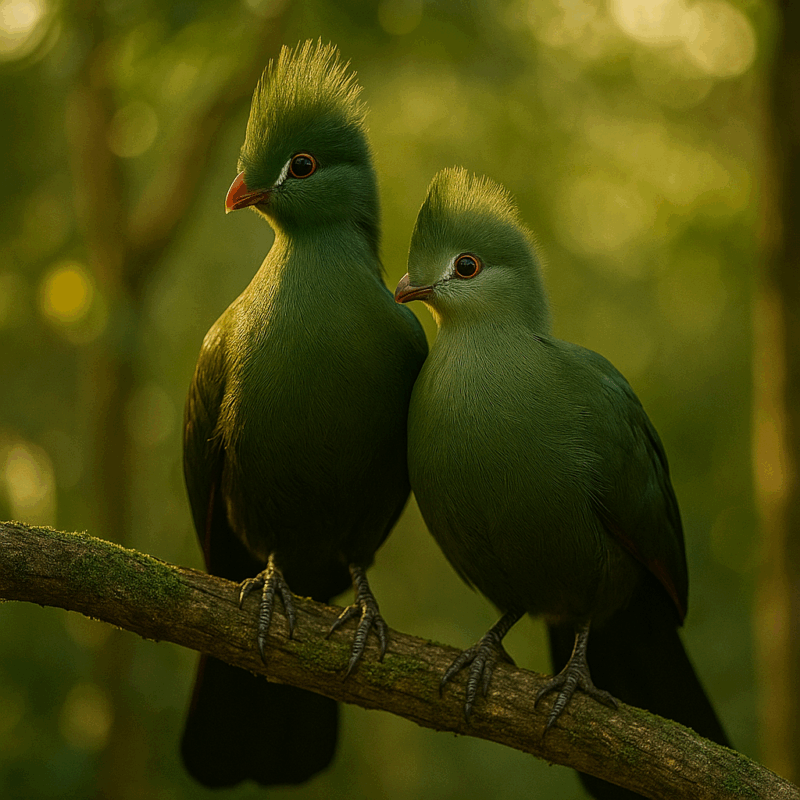

オスとメスで外見にほとんど違いがないのも特徴で、つがいで行動することが多く、仲のよい鳥として知られています。

エボシドリは主に樹上で生活し、森の中を静かに移動しながら果実を食べて暮らしています。

飛行能力はあまり高くありませんが、枝から枝へ軽やかに跳び移るように移動します。

強い脚としっかりした足の構造により、木の上での生活に特化した進化を遂げているのです。

彼らは「森林環境が豊かであることの象徴」ともいわれており、その姿が見られる場所は、自然がよく保たれた健康な森の証とされています。

エボシドリの特徴はなに?

エボシドリの最大の特徴は、その羽の色と冠羽の形にあります。

彼らの緑色の羽は、他の鳥では見られない「トゥラコビリン」という特別な色素によって作られています。

この色素は、植物の葉緑素に似た構造を持ち、鳥類ではエボシドリだけが持つ非常に珍しい物質です。

さらに、翼の内側には「トゥラコエリス」という赤い色素が含まれており、飛ぶと内側が鮮やかに赤く輝きます。

これらの色は光の反射による錯覚ではなく、実際に化学的に存在する色素です。

そのため、羽を太陽光に透かすと、まるで宝石のように深く輝く緑と赤が浮かび上がります。

また、足の指が「半対趾足(はんたいしそく)」という独特な形になっているのも特徴です。

前に2本、後ろに2本の指が分かれていて、枝をつかみやすい構造になっています。

このため、木の上で安定して休むことができ、地上よりも樹上生活に適しています。

さらに、冠羽は種類によって形が異なり、扇のように広がるものから、細く尖った兜(かぶと)のような形までさまざまです。

この冠羽は繁殖期に立てて見せる行動が多く、個体識別や求愛のサインにもなっています。

エボシドリの種類はいくつある?

エボシドリは現在、およそ20種が確認されています。

その中でも代表的なのが「シュロエボシドリ」「アカエボシドリ」「シロエボシドリ」「ムラサキエボシドリ」などです。

これらの名前は、羽や冠羽の色の違いから名付けられています。

たとえば、シュロエボシドリは緑色の体に黒い冠羽を持ち、最もよく見られる種類です。

アカエボシドリはその名の通り、頭部が赤く彩られ、陽の光を浴びると鮮やかに輝きます。

シロエボシドリは冠羽が白く、王冠のような姿で「森の貴族」とも呼ばれています。

一方、ムラサキエボシドリは全身が深い青紫色で、まるで夜の森を歩く影のような美しさを放ちます。

これらの種類は、アフリカ大陸の広い範囲でそれぞれ異なる環境に適応しています。

熱帯雨林、サバンナ、山地など、地域ごとの気候や植生に合わせて、羽の色や体の大きさが少しずつ変化してきたのです。

近年の研究では、DNA解析によって種の細分化が進んでおり、今後さらに新しい分類が提案される可能性もあります。

エボシドリの生息地はどこ?

エボシドリはアフリカ大陸の熱帯から亜熱帯にかけての森林地帯に広く分布しています。

主な生息地はコンゴ民主共和国、ウガンダ、ケニア、タンザニア、ザンビア、アンゴラなどです。

これらの地域には、熱帯雨林や常緑樹林(じょうりょくじゅりん)が多く、果実の豊富な環境が整っています。

彼らは木の上で生活する「樹上性(じゅじょうせい)」の鳥で、地面に降りることはほとんどありません。

枝の上を跳ねるように移動し、葉の影に隠れながら慎重に行動します。

生息地の標高は海抜1000〜2500メートルの地域が多く、特に湿度の高い山地の森や河川沿いの林を好む傾向があります。

これは、果実や昆虫などの食料が豊富で、外敵から身を守りやすい環境だからです。

また、森林の破壊や伐採によって生息地が減少しており、一部の種はIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで「準絶滅危惧種(NT)」に指定されています。

エボシドリの食べ物はなに?

エボシドリは主に果実を食べる「果実食性(かじつしょくせい)」の鳥ですが、その食生活は意外にも多様です。

イチジク、マンゴー、ベリー類などの果実を中心に、ときには花の蕾(つぼみ)や若葉、昆虫、小さなカタツムリなども食べます。

特に好むのは、木の高い場所に実る柔らかい果実です。

熟した実を嘴(くちばし)で器用につかみ、丸ごと飲み込むこともあります。

このとき、果実の種は体内を通って排出され、他の場所に落ちて発芽します。

この「種子散布(しゅしさんぷ)」の働きこそ、エボシドリが森の再生を支える“森の庭師”と呼ばれる理由です。

果実を食べながら自然に森を広げる存在として、生態系に欠かせない役割を担っています。

また、果実に含まれる糖分と水分が多いため、エボシドリはほとんど水を飲まずに生きることができます。

雨季と乾季のあるアフリカでは、これは非常に有利な進化といえます。

一方で、果実の種類が限られる乾季には昆虫を食べる割合が増えます。

この柔軟な食性が、環境の変化に強い理由のひとつです。

エボシドリの習性にはどんなものがある?

エボシドリの習性は、穏やかで知的な性格を反映しています。

彼らは昼行性(ちゅうこうせい)で、朝から夕方にかけて活動します。

早朝には果実を探し、日中は木陰で休みながら仲間と鳴き交わします。

群れは通常、つがいもしくは家族単位で構成され、5〜10羽ほどの小さなグループで移動することが多いです。

群れの中では声を掛け合い、危険を知らせたり、食べ物の場所を共有したりします。

繁殖期になると、オスは冠羽を立てて体を大きく見せ、メスに向かって体を揺らしながら独特のダンスを披露します。

この求愛行動は非常に優雅で、派手な鳴き声や攻撃性は見られません。

むしろ、静かに相手の前で羽を広げ、ゆっくりと動くことで誠実さを伝えます。

巣作りは木の枝の上で行い、メスが2〜3個の卵を産み、オスと協力して約3週間かけて雛(ひな)を育てます。

親鳥は非常に献身的で、餌を与え、巣の掃除も欠かしません。

さらに、エボシドリは縄張りを強く主張しない穏やかな性格をしており、他の鳥とも一定の距離を保ちながら共存します。

そのため、複数の鳥種が同じ森で平和に暮らす姿がよく観察されます。

エボシドリの魅力とは? ペット・鳴き声・歴史まで徹底解説

エボシドリの鳴き声はどんな音?

エボシドリの鳴き声は、他の鳥のように澄んだ高音ではなく、低くこもった独特な音です。

多くの種類が「カウカウ」「グワッ」「ガァー」という濁音(だくおん)を含む鳴き方をし、森の中では意外にも響き渡るため、姿が見えなくても声で存在を感じ取ることができます。

この鳴き声は、仲間とのコミュニケーションに欠かせないものです。

群れの中で互いの位置を確認したり、外敵の接近を知らせたりといった社会的役割を持っています。

また、繁殖期になるとオスがメスを呼ぶために鳴く「求愛声(きゅうあいせい)」を発します。

その声は他の時期よりもリズミカルで、しばしば冠羽を立てながら体を揺らす動作とともに見られます。

種類によって声の高さやテンポも違います。

たとえばアカエボシドリは鋭く金属音のような声を出し、シュロエボシドリは柔らかく低い声で仲間を呼びます。

これは個体差というより、種ごとの特徴として遺伝的に受け継がれています。

鳴き声には「鳴管(めいかん)」と呼ばれる器官が関係しており、エボシドリはその構造がやや特殊で、声に深みを与える共鳴空洞(きょうめいくうどう)を持っています。

そのため、声が遠くまで響くのに、どこか柔らかい印象を与えるのです。

エボシドリはペットにできる?

結論から言うと、エボシドリを個人でペットとして飼うことは、ほぼ不可能です。

理由は3つあり、法的な規制・飼育環境の難しさ・精神面への影響の問題があるためです。

まず、エボシドリは国際的な保護対象である「ワシントン条約(CITES)」附属書Ⅱに登録されています。

これは絶滅の恐れがある野生動物を保護する国際協定で、輸出入には特別な許可が必要となり、個人が購入することはほぼ不可能です。

次に、飼育環境の問題があります。

エボシドリは湿度の高い熱帯林で暮らしており、果実を主食とする特殊な食性(しょくせい)を持っています。

そのため、常に温度・湿度・日照を一定に保つ必要があり、一般家庭では環境を再現できません。

さらに、エボシドリはとても繊細な性格をしており、狭い空間や人の多い環境を苦手とします。

ストレスがたまると羽を抜いたり、食事を拒む行動が見られるため、長期的な飼育には向きません。

現在、飼育下でエボシドリを見ることができるのは、日本では動物園や研究施設など、限られた環境のみです。

それでも繁殖例は少なく、ほとんどが保護目的で管理されています。

エボシドリの性格はどんな感じ?

エボシドリの性格はとても穏やかで、攻撃的な一面はほとんどありません。

むしろ慎重で、物静かに行動するタイプの鳥だといえます。

日中は木の枝の間で静かに過ごし、仲間と短い声を掛け合いながら食事や移動をします。

群れでの協調性が高く、つがいや家族単位で行動することが多いのが特徴です。

観察記録によると、仲間同士で羽づくろいをしたり、巣作りを協力して行ったりする様子も見られます。

繁殖期になると、オスは求愛行動として冠羽を立て、体を左右に振る独特なダンスをします。

このときも他の鳥のように攻撃的になることはなく、非常に優雅で静かな動きです。

エボシドリの美しさは、外見だけでなく性格にも現れています。

また、彼らは強い好奇心を持ちながらも慎重で、新しいものに対して距離を取りながら観察する行動を見せます。

これは「警戒心」と「知性」が共存する証拠であり、外敵の多い森林環境で長く生き抜くための知恵ともいえるでしょう。

さらに、親鳥は雛(ひな)に対して非常に献身的で、巣立ちまでの期間、休まずに餌を運び、外敵から守り続けます。

この家庭的な一面も、エボシドリの穏やかさを象徴しています。

エボシドリの値段はいくら?

エボシドリの値段を知りたいと思う人は多いですが、結論として日本国内では販売されていません。

なぜなら、エボシドリは「国際取引が厳しく制限されている保護鳥」だからです。

エボシドリは、ワシントン条約(CITES)附属書Ⅱに登録されており、商業目的の輸出入には特別な許可が必要です。

そのため、個人が購入したり輸入したりすることは法律上ほぼ不可能です。

仮に合法的に海外で繁殖した個体が販売されたとしても、その価格は一羽あたり50万円〜100万円以上になると考えられています。

さらに輸送コスト、検疫、飼育設備などを含めれば、実際の総額はその数倍にもなります。

しかし、値段の問題以上に重要なのは「倫理性」と「飼育環境」です。

エボシドリは果実食で湿度の高い環境を必要とするため、一般家庭では健康を維持することが非常に難しいのです。

また、野生個体の捕獲や取引は密猟の原因になり、現地の生態系に悪影響を与えることが報告されています。

そのため、多くの国でペット目的の販売は禁止または厳重に制限されています。

エボシドリの歴史はどこから始まった?

エボシドリの歴史は、数百万年という長い時間の中でアフリカ大陸の森と共に歩んできました。

化石の研究によれば、エボシドリ科の祖先はおよそ2,000万年前に登場したと考えられています。

この時期、アフリカは温暖で湿った環境が広がっており、果実を食べる鳥が多く進化しました。

エボシドリはその中で、果実を効率よく食べられる嘴(くちばし)と、枝にしっかりとつかまる足を発達させ、樹上生活に特化していったと考えられています。

こうして、現在のような冠羽を持つ美しい姿に進化したのです。

また、古くからアフリカの部族文化にも登場してきました。

王や祭司が儀式の際にエボシドリの羽を装飾として使い、その鮮やかな緑や赤は「生命力」や「再生」を象徴していたといわれています。

特にシュロエボシドリは「森の王」と呼ばれ、その姿が現れると森が健康である証と信じられていました。

このように、エボシドリは古代アフリカの信仰や自然観と深く結びついています。

近代になると、19世紀の探検家や博物学者がヨーロッパに標本を持ち帰り、その独特な羽色が注目されるようになりました。

科学的な研究も進み、鳥類学の世界では“構造色ではなく化学的色素を持つ唯一の鳥”として位置づけられています。

エボシドリは動物園で見られる?

エボシドリは日本国内でもいくつかの動物園で飼育・展示されています。

代表的なのは、上野動物園(東京都)、神戸どうぶつ王国(兵庫県)などです。

これらの施設では、主に「シュロエボシドリ」や「アカエボシドリ」が見られます。

神戸どうぶつ王国では、樹木の多い温室型の展示エリアで飼育されており、間近で冠羽の形や羽の輝きを観察することができます。

特に朝や夕方の時間帯には活発に動く姿が見られ、来園者から高い人気を集めています。

また、動物園での飼育は単なる展示にとどまりません。

種の保存や繁殖の研究、そして教育活動の一環として大きな役割を果たしています。

飼育下での繁殖は非常に難しく、ペア形成の相性や温度管理など、細心のケアが必要です。

さらに、動物園は来園者に「野生とのつながり」を意識させる場でもあります。

実際、エボシドリを通して森の保全や違法取引の問題を学ぶ取り組みも進んでいます。

展示の解説では、アフリカの森林破壊が彼らの生存を脅かしている現実も紹介されています。

エボシドリとは何か? 種類や特徴から見えてくる魅力の総括

- エボシドリとは、アフリカ固有の「エボシドリ科(Musophagidae)」に属する鳥で、緑の羽と冠のような頭が特徴。森の象徴的存在とされる。

- 名称の由来は日本の「烏帽子(えぼし)」に似た冠羽からきており、見た目の美しさと文化的な象徴性を併せ持つ。

- 羽の緑色は「トゥラコビリン」、赤い部分は「トゥラコエリス」という独自の色素によるもので、世界の鳥類の中でも唯一無二。

- 約20種類が確認されており、「シュロエボシドリ」「アカエボシドリ」「ムラサキエボシドリ」など、地域や環境に応じた多様な色彩をもつ。

- 主な生息地はアフリカの熱帯雨林や山地森林で、果実の多い湿潤な森を好み、樹上で生活する「森林性の鳥」として知られる。

- 主食は果物で、種を飲み込み、糞とともに森へ散布することで生態系の再生に貢献する“森の庭師”でもある。

- 穏やかで社交的な習性を持ち、つがいや家族単位で行動し、群れの中では鳴き声で連絡を取り合う高い社会性を示す。

- 鳴き声は低く独特で、「カウカウ」「グワッ」などの濁音が多く、仲間同士のコミュニケーション手段として重要な役割を持つ。

- ペットとしての飼育は法律上ほぼ不可能であり、ワシントン条約で保護される貴重な野生鳥。自然の中で観察すべき存在である。

- 性格は温和で慎重、知的で家庭的。繁殖期には美しいダンスで求愛するなど、行動にも優雅さが見られる。

- 歴史的には2000万年前からアフリカで独自に進化し、古代の部族文化でも「森の王」として尊ばれてきた。

- 日本では上野動物園・神戸どうぶつ王国・いしかわ動物園などで観察でき、自然保護教育のシンボルとして扱われている。

- 森林破壊によって生息地が失われつつあり、一部の種は準絶滅危惧に指定。保全の取り組みが今後の鍵となる。

- 総じて、エボシドリとは「美しさと知性、そして森との共生」を体現する鳥であり、人と自然の関係を見つめ直すきっかけを与えてくれる存在である。