ナマケモノと聞いて、のんびり動く可愛い動物を思い浮かべる方も多いのでは?でも実は、ナマケモノには種類があり、それぞれに違った生態や性格、天敵への対処法まで存在しているんです。

睡眠時間が異常に長かったり、意外と怖い一面があったり…あなたの知らない“ナマケモノの真実”を知りたくありませんか?この記事では、ナマケモノの種類ごとの特徴を中心に、絶滅危惧の現状や動物園での観察ポイントまで、さまざまな角度から徹底的に解説します。

- ナマケモノが好きな方や癒されたい方

- 生態や種類の違いに興味を持ってる方

- 「可愛い」だけじゃない生き物のリアルを知りたい方

- 絶滅危惧種に関心がある方

- 雑学や動物の面白い話題を探している方

ナマケモノの種類とその特徴を知ってる?

フタユビナマケモノとミユビナマケモノ、どこが違うの?

ナマケモノには「フタユビナマケモノ(二趾ナマケモノ)」と「ミユビナマケモノ(三趾ナマケモノ)」の2系統があります。名前のとおり、前足の指の本数が異なり、フタユビは2本、ミユビは3本です。ただし、後ろ足はいずれも3本指です。

見た目の違いとしては、フタユビの方ががっしりした体格で、顔立ちもやや長め。一方のミユビは丸みを帯びた顔で、より「笑顔」に見える表情が特徴です。毛色も異なり、ミユビは緑色の藻類が毛に生えることで環境に溶け込むカモフラージュが見られることもあります。

これらの違いは種の生態や行動にも影響しており、動物園などで観察する際の見分けポイントにもなります。

ナマケモノの分類は何科に属しているの?

ナマケモノは「有毛目(Pilosa)」という分類群に属し、さらにフタユビナマケモノはフタユビナマケモノ科(Choloepodidae)、ミユビナマケモノはミユビナマケモノ科(Bradypodidae)に分類されます。この2つは進化的にも遠縁で、共通の祖先は約3,000万年以上前にさかのぼるとされています。

実際、遺伝子レベルでの比較でも両者には大きな違いがあり、似たような外見になったのは「収斂進化」によるものと考えられています。つまり、似たような生活様式(樹上生活)に適応する過程で、別々の系統が似た姿に進化したというわけです。こうした背景を知ると、同じ「ナマケモノ」と呼ばれていても、その中に多様性があることがよくわかります。

種類ごとの生態にはどんな違いがある?

フタユビナマケモノは夜行性で、夜に活動し、果物や葉、時には小動物も食べる雑食性です。飼育下では茹でた野菜や果物も食べるなど、比較的柔軟な食性を持っています。一方、ミユビナマケモノは日中にも活動することがあり、厳格な草食性で特定の樹種の葉のみを好んで食べる傾向があります。

また、ミユビナマケモノは消化のために4つの胃室を使い、発酵に長時間をかけて栄養を吸収します。排泄も週に1回程度と非常に効率的。こうした代謝の違いは、生態リズムやストレス耐性にも影響しており、飼育環境の整備にも配慮が必要です。

種類によって性格も違う?意外な個性とは

ナマケモノは全体的におとなしい動物ですが、種類によって気質に差があるとされます。フタユビナマケモノは比較的警戒心が強く、環境の変化に敏感でストレスを受けやすいとされています。飼育下では刺激に反応して威嚇したり、防御的な行動を取ることもあります。

一方、ミユビナマケモノはより「おっとり」した気質で、人が近くにいてもあまり動じない個体も見られます。ただし、いずれも野生動物であることには変わりなく、観察時には静かに見守る姿勢が求められます。

ナマケモノの爪の形、どうしてあんなに長いの?

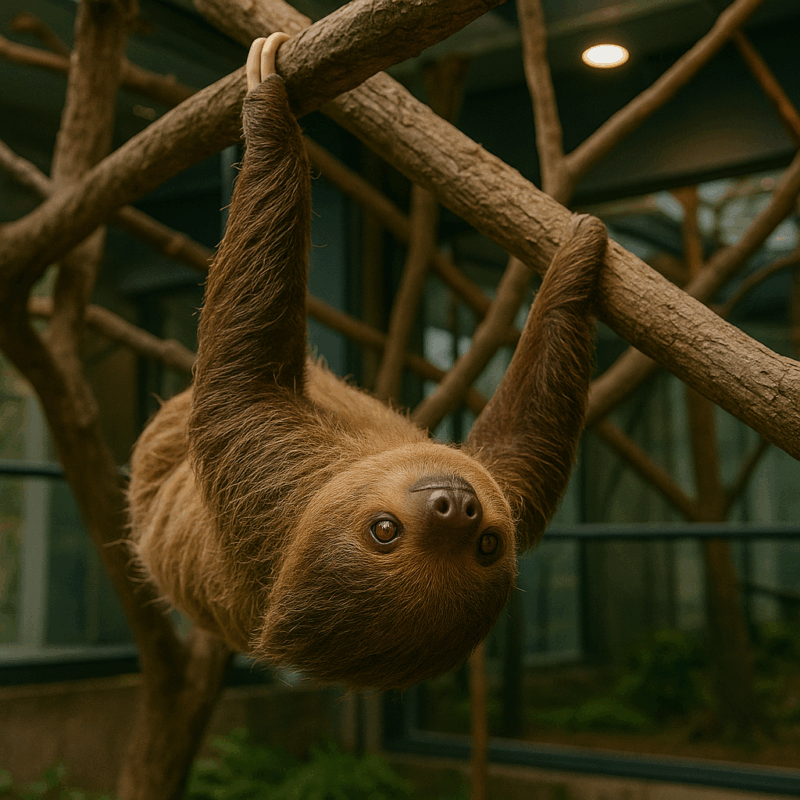

ナマケモノの爪は、樹上生活に適応するための進化の成果です。長くカーブした爪は、枝にしっかりとぶら下がるためのフックのような役割を果たします。筋力をあまり使わずにぶら下がっていられる構造は、エネルギー消費を最小限に抑えるためにも重要です。

フタユビの爪はやや太く力強い印象で、ミユビの爪はより細長くシャープな形をしています。これらの違いも、樹上での移動や休息の仕方に影響しています。

種類によって笑顔の見え方も違うって本当?

「ナマケモノが笑っているように見える」とよく言われますが、これは実際の表情というよりも顔の筋肉の構造や口元の形が関係しています。特にミユビナマケモノは目の周りの模様と口角が上がって見える顔立ちのため、常に笑っているような印象を与えます。

一方、フタユビナマケモノはより無表情に見える顔つきをしており、「笑顔」の印象は薄いかもしれません。しかし、これは感情表現ではなく進化上の特徴であり、動物たちが安心して過ごせる環境を作るためには見た目に惑わされず本質を理解することが大切です。

ナマケモノの種類別に見る生態とおもしろエピソード

ナマケモノの食べ物にはどんな秘密がある?

ナマケモノの食性は種類によって大きく異なります。フタユビナマケモノ(Choloepus属)は雑食性で、果物、葉、花、時には昆虫や小型脊椎動物を摂取することもあります。野生では柔軟に食物を選び、飼育下では加熱した野菜や果物を与えることが一般的です。

一方、ミユビナマケモノ(Bradypus属)は厳密な葉食性で、特定の樹種の葉を選んで食べる傾向があります。消化の効率は非常に低いため、長い時間をかけて発酵させながら栄養を吸収します。消化管は複数の胃室からなり、排泄は週に1回程度に制限されています。この消化サイクルの遅さこそが、ナマケモノが「動かない動物」として知られる理由の一つでもあります。

種類によって睡眠時間も違うの?

ナマケモノは一般的に長時間眠ることで知られ、野生下では10〜14時間程度、飼育下ではさらに長く16〜20時間眠ることが報告されています。ただし、フタユビとミユビで活動リズムは異なります。

フタユビナマケモノは夜行性で、夜間に活動し、日中はほとんど動かずに休んでいます。ミユビナマケモノは昼間も一定の活動を行う昼行性に近い性質をもちますが、全体的に活動は緩やかです。動かないことでエネルギー消費を抑え、捕食者から身を守るという戦略が、この長い睡眠時間に現れています。

威嚇の方法がユニーク?意外な防御法とは

おっとりとした印象があるナマケモノですが、実は防衛本能も備えています。特にフタユビナマケモノは、威嚇行動として低くうなるような音を発したり、鋭く長い爪を振るって応戦することがあります。前肢を広げて体を揺らす動作は警戒のサインであり、場合によっては相手に向かって攻撃することもあります。

動きは遅くても、驚いたときの瞬発力は侮れません。敵を退けるには「見た目と違う一面」を見せることも重要な防衛手段となるのです。とはいえ、基本的には危険を避け、じっとしてやり過ごすという姿勢が優先されます。

ナマケモノは本当に“諦める動物”なのか?

「ナマケモノは危険にさらされても抵抗しない」という俗説がありますが、これは正確ではありません。ナマケモノは動きが遅いため、逃げるのではなく「見つからないこと」で身を守る戦略を選んでいます。

また、彼らの極端に低い代謝は、急な運動に適していません。これは「諦めている」のではなく、「無駄な動きをしない」ことで生存率を高める合理的な戦略です。必要な場面では鋭い爪を使った攻撃を行うことからも、完全に無抵抗な存在ではないことが分かります。

天敵は誰?どうやって身を守っているの?

ナマケモノの最大の捕食者は、南米に生息するジャガーやピューマ、オウギワシなどの肉食性動物です。動きが遅いナマケモノは逃走よりも「カモフラージュ」によって自衛します。

ミユビナマケモノの被毛には藻類が共生しており、これが緑色の外見を作り出し、葉に覆われた熱帯雨林の中で目立ちにくくする役割を果たします。また、苔や昆虫が毛に生息することでさらに環境との一体感が生まれます。こうした特徴は「動かないこと」とあわせて、極めて効果的な捕食回避手段となっています。

種類ごとに見られる行動の違いが面白い!

フタユビナマケモノは比較的活発で、木から木へと自ら移動する様子が見られます。飼育下ではロープや構造物を使った移動も器用にこなします。また、泳ぎも得意で、前肢を使ったストロークで川を渡ることができます。

一方、ミユビナマケモノはより移動が遅く、特定の木を好み、ほとんど移動しない個体もいます。行動の多くが静止状態に費やされるため、観察には根気が必要です。

このように、同じナマケモノという名前でも種によって行動様式には差があり、観察を通じてその違いを発見するのも楽しみの一つです。

ナマケモノの種類を見分けて楽しもう!動物園での観察ポイントとは?

日本の動物園で見られるナマケモノの種類は?

日本の動物園で一般的に飼育されているのは「フタユビナマケモノ(Choloepus didactylus または Choloepus hoffmanni)」です。これはフタユビナマケモノの方がミユビナマケモノに比べて飼育がしやすく、輸入や繁殖の実績があるためです。

一方で、ミユビナマケモノ(Bradypus属)はワシントン条約での国際取引制限や生態の特殊性から、国外での飼育例が極めて少なく、日本の動物園での展示例はほとんど確認されていません。つまり、日本でナマケモノに会う場合は、ほぼ確実にフタユビナマケモノであると考えてよいでしょう。

観察するならここをチェック!ナマケモノの特徴とは

ナマケモノは一見どこにいるのかわからないほど静かでじっとしていることが多いです。観察する際は、展示室の高い位置や枝の隅を注意深く見てみましょう。動かずに枝にぶら下がっている姿を見つけられると、思わず感動するかもしれません。

また、フタユビナマケモノは夜行性のため、日中はほとんど寝ていることが多いですが、施設によっては照明などで調整し、活動の様子が見られるように工夫されていることもあります。ゆっくりと移動する姿、長い爪で枝をしっかりとつかむ様子、毛並みや表情をじっくり観察するのもおすすめです。

フタユビとミユビ、どちらが見られるか調べてみた?

前述の通り、日本で見られるのは基本的にフタユビナマケモノです。しかし、施設によっては飼育個体に関するパネル展示や、飼育員による説明が充実しており、個体ごとの特徴や性格の違いを知ることができます。

「ミユビナマケモノはなぜ飼育されないの?」と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、それには生息地での厳格な保護政策や移送リスク、食性の特殊性が関係しています。その違いを理解したうえで、実際に会えるフタユビナマケモノの魅力に注目してみてください。

可愛いだけじゃない!ナマケモノの“怖い”一面とは?

ナマケモノは一般的に「かわいい」「癒し系」というイメージを持たれることが多いですが、実際には鋭く長い爪を持ち、強い握力で枝にしがみつく力を持っています。これは外敵から身を守るために進化したものであり、近づいたり触れようとした際に威嚇や反撃を見せることもあります。

動物園では安全な距離が保たれていますが、「ナマケモノ=無抵抗でおとなしい」というイメージだけで接すると、誤解を生む可能性もあります。生き抜くために必要な力を備えた野生動物であることを忘れず、敬意を持って観察することが大切です。

ナマケモノの睡眠中ってどうなってるの?

ナマケモノは樹上でぶら下がったまま眠ることができます。筋肉をほとんど使わずに、爪を枝にひっかけて「ロック」するような構造で保持しているため、落下の心配がありません。

睡眠中はまるで木の一部になったかのように見えることもあります。活動している姿が見られないときも、眠っている姿や休息中の様子から学べることは多くあります。観察の際は「動かない」ことにも意味があると理解し、ナマケモノのリズムに合わせて楽しむ姿勢が大切です。

絶滅危惧種のナマケモノ、見守る私たちにできることは?

ナマケモノの中でも、特にミユビナマケモノの一種「ピグミーナマケモノ(Bradypus pygmaeus)」は国際自然保護連合(IUCN)により絶滅危惧種(CR)に分類されています。パナマの一部地域にのみ生息するこの種は、生息地の破壊や観光開発によって存続が脅かされています。

私たちにできることは、まず「知る」ことから始まります。さらに、ナマケモノの保護活動を行っている団体を支援したり、環境保護に配慮した生活を意識することも立派な貢献になります。

たとえば、コスタリカの「スロース・サンクチュアリ・オブ・コスタリカ(Sloth Sanctuary of Costa Rica)」は、傷ついたナマケモノの保護やリハビリ、野生復帰のための活動を行っている国際的に知られた施設です。観光で訪れるだけでなく、寄付や情報拡散を通じて保護に参加することもできます。

ナマケモノを「見守る」という視点は、私たちが自然とのつながりを再確認するきっかけにもなります。

ナマケモノの種類と観察の楽しみ方について総括

- 日本の動物園で見られるのは主にフタユビナマケモノであり、ミユビナマケモノの飼育例は非常に少ない。

- 観察時は高所や枝の隅など、静かに過ごすナマケモノの特徴を理解したうえで探すのがポイント。

- フタユビとミユビの違いは飼育のしやすさや生態の違いによるもので、国内展示の背景には輸入・飼育の制約がある。

- 見た目のかわいさとは裏腹に、ナマケモノは鋭い爪と強い握力を持ち、防衛本能も備えているため、野生動物としての側面を理解することが大切。

- 樹上での睡眠は、エネルギー効率と安全性を兼ね備えた行動であり、ナマケモノの進化的特徴の一つでもある。

- 絶滅危惧種であるピグミーナマケモノを含め、ナマケモノの保護には「知ること」から始める意識が重要であり、施設支援や情報発信など私たちにもできることがある。