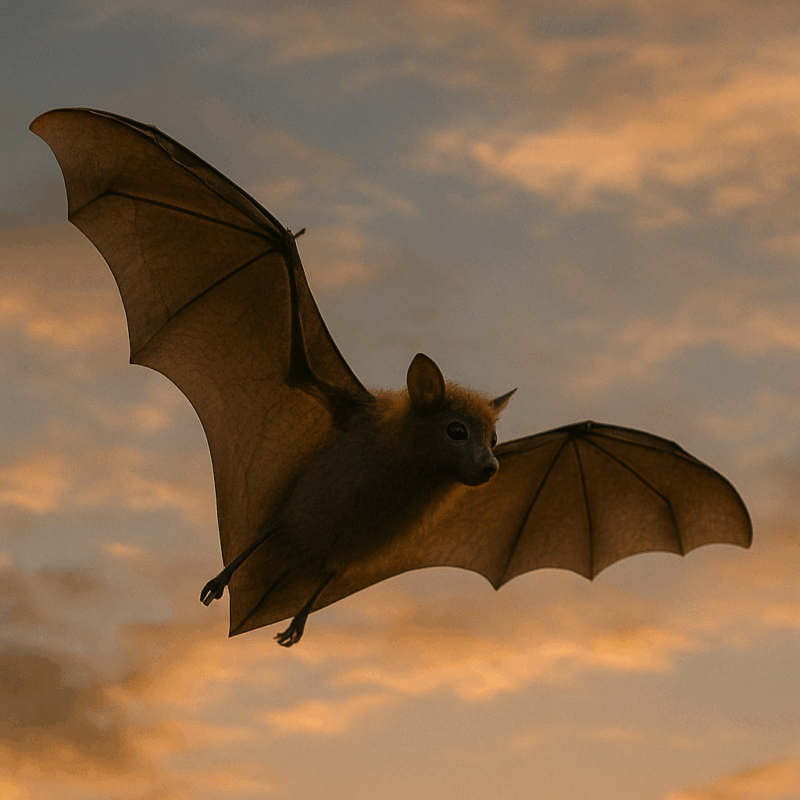

コウモリとは一体どんな存在なのでしょうか。

夜空を舞う姿は不気味にも見えますが、その特徴や種類は驚くほど多様です。

世界中の生息地で確認されるコウモリは、何科に属しているのか気になりませんか。

彼らの食べ物や寿命はどれほどなのでしょうか。

また、危険性があるのか、ペットとして飼えるのか、さらには値段はいくらくらいなのかという疑問も浮かんできます。

ハロウィンの象徴としても知られるコウモリは、鳴き声を通じて仲間と交信する不思議な能力を持ちます。

この記事では、コウモリにまつわる幅広い情報を網羅的に解説し、あなたの疑問を一つずつ解き明かしていきます。

- コウモリとはどんな動物か深く知りたい方

- 動物園や野生で見かけたコウモリに興味を持った方

- ペットとして飼えるのか、値段や危険性を知りたい方

- ハロウィンとコウモリのつながりに疑問を持った方

- 生態や寿命など、専門的な視点で学びたい方

コウモリは何科に属するのか?特徴と分類から見えてくる姿

コウモリとはどんな動物なのか?

結論から言うと、コウモリは哺乳類の中で唯一、自力で羽ばたいて空を飛べる動物です。鳥や昆虫と違い、体毛を持ち、母乳で子を育てるという哺乳類の特徴をしっかり持っています。

理由として、彼らの翼は鳥の羽毛とは全く異なる仕組みで作られており、人間の手の骨に相当する部分が大きく伸び、その間を薄い膜が覆っています。この特殊な骨格構造こそが、哺乳類でありながら飛翔を可能にしているのです。

具体的には、翼膜(こうまく)は肩から指にかけて広がり、細かな血管が張り巡らされており、飛行だけでなく体温調節にも役立っています。これによってコウモリは夜間の活動に適応し、広範な環境で暮らすことができるのです。

2025年現在、世界には約1,480種以上のコウモリが知られており、哺乳類全体の約20%を占めるほど多様性に富んでいます。これは、霊長目(サルやヒト)などよりもはるかに多く、哺乳類の中でも大きなグループに数えられます。

また、コウモリは南極大陸を除くすべての大陸に分布しており、森林、洞窟、砂漠、都市環境など多彩な場所で生き延びています。この適応力の高さが、世界規模で繁栄してきた理由の一つです。

さらに、コウモリの生態は生態系に大きな影響を与えており、昆虫を捕食して害虫を抑制したり、果実や花粉を運んで森林の再生を助けたりと、人間の生活にも間接的に貢献しています。

コウモリの特徴は何なのか?

結論として、コウモリの特徴は大きく分けて「飛翔能力」「音響定位(エコーロケーション)」「社会性」の3点に集約されます。これらは他の哺乳類には見られない独特な進化の結果です。

理由として、コウモリは夜行性の生活を選び、暗闇の中で効率よく餌を探す必要があったため、聴覚を極端に発達させました。その結果、多くのコウモリが超音波を使い、反響音を解析して周囲を把握できるようになりました。

具体例を挙げると、小型コウモリは高周波の超音波を発して飛翔中の昆虫を正確に捉えます。一方、大型のオオコウモリは視覚が優れており、果実や花の位置を目で確認して採食します。このように、食性に応じて感覚器の発達の仕方が異なります。

また、翼膜は柔らかくて伸縮性があり、飛行中に素早く方向転換ができる構造です。さらに血管が多いため、体温調整やガス交換にも役立っています。これにより、高エネルギーを消費する飛行活動を持続できるのです。

社会性の面では、多くのコウモリが数百から数千匹単位の群れで生活します。洞窟や建物の隙間などに集まり、互いの体温を利用して暖をとり、外敵から身を守ります。

コウモリは何科?

結論から言えば、コウモリは一つの「科」にまとめられる動物ではなく、複数の科に分かれる目(もく:オーダー)=コウモリ目(Chiroptera)に属しています。2025年現在、世界には約1,480種以上のコウモリが知られており、その多様性は哺乳類全体の中でも突出しています。

理由は、コウモリが進化の過程で食べ物や環境に応じて枝分かれし、形態や生態の異なるグループを形成したからです。

従来は「オオコウモリ亜目」と「コウモリ亜目」に分けられていましたが、現在では分子系統解析(DNA解析)によって、より正確な分類として**ヤイプテロキロプテラ(Yinpterochiroptera)とヤンゴキロプテラ(Yangochiroptera)**の二大亜目に整理されています。

具体的には、**オオコウモリ科(Pteropodidae)を含むヤイプテロキロプテラには、果実や花の蜜を食べる大型の種が多く含まれます。

一方、ヤンゴキロプテラにはアブラコウモリ科(Vespertilionidae)やヒナコウモリ科(Rhinolophidae)**など、小型でエコーロケーション(超音波定位)を巧みに使い昆虫を捕らえる種が多く含まれています。

たとえば、オオコウモリ科は熱帯・亜熱帯の森林で果実や花粉を運び、植物の繁殖や森林再生に欠かせません。一方、アブラコウモリは都市部や農村に広く生息し、害虫を大量に食べることで人間の生活を間接的に支えています。こうした科ごとの特徴を理解することで、コウモリが生態系に果たす役割の違いが見えてきます。

さらに、分類を知ることは誤解を解くうえでも重要です。よく知られる「血を吸うコウモリ」は**チスイコウモリ科(Desmodontinae)**に属するわずか3種だけであり、全体のごく一部にすぎません。大多数のコウモリは昆虫や果物を食べる無害な存在です。

分類や保全状況の詳細はIUCN公式サイトでも確認できます

コウモリの種類はどれくらいあるのか?

結論から言えば、2025年現在、コウモリは世界で約1,480種以上が確認されており、哺乳類の中で最も多様なグループの一つです。

理由として、彼らは進化の過程で多様な環境に適応し、昆虫食・果実食・花蜜食・魚食・小動物捕食など、多岐にわたる食性を獲得しました。その結果、地域ごとに異なる形態や行動を示す種が生まれました。

体の大きさも幅広く、翼を広げると2メートル近くになるオオコウモリから、翼開長15センチ程度の小型種まで存在します。この極端なサイズの幅がコウモリの多様性を物語っています。

また、新種の発見や遺伝子解析による再分類が進んでおり、今後も種数は増える可能性があります。近年も東南アジアやアフリカで新しいコウモリが記載されており、学術的な注目度も高いです。

コウモリの生息地はどこにあるのか?

結論から言えば、コウモリは南極大陸を除くすべての大陸に生息しており、哺乳類の中でも最も広い分布域を持つグループの一つです。

理由として、彼らは飛翔能力と多様な食性を獲得したため、熱帯雨林から砂漠、さらには都市部に至るまで、環境に合わせて柔軟に適応してきました。

具体的には、果物を食べるオオコウモリは東南アジアや太平洋諸島の森に多く見られます。一方、昆虫を捕食する小型のコウモリは洞窟や樹洞、または建物の屋根裏など、人間の生活空間にも入り込みます。

日本国内にも約30種のコウモリが確認されており、代表的なアブラコウモリは都市部の屋根裏やビルの隙間をねぐらにして暮らし、夕方になると蚊や蛾を捕まえて飛び回ります。

また、熱帯地域に生息するオオコウモリは数百から数千匹単位の群れを作り、果樹園や農園に現れることもあります。これは生態系にとっては種子散布や受粉に寄与する重要な行動ですが、農業にとっては食害につながる場合もあります。

さらに、砂漠地帯や高地でも一部の種は生息しており、夜間に飛翔することで水分や体温の調整を行っています。

コウモリの食べ物は何なのか?

結論として、コウモリの食べ物は種によって大きく異なり、昆虫・果実・花の蜜・魚・小型動物など、多様な食性を持ちます。

理由は、進化の過程で生息環境や利用できる資源に合わせて適応が進んだためであり、この多様性がコウモリの種数の多さにもつながっています。

具体的には、小型コウモリの多くは昆虫食であり、夜空を飛びながら超音波を使って飛翔中の蛾や蚊を正確に捕まえます。この行動は農業害虫を自然に抑制する役割も果たしています。

一方、オオコウモリ類は果物や花の蜜を主食とし、果実の種子を遠くに運んだり、花粉を媒介することで森林の再生や植物の繁殖を支える重要な存在です。

さらに、中南米には魚を捕まえるフィッシングバット(魚食コウモリ)が存在し、川面を飛びながら魚を鋭い爪で掴みます。また、ごく少数ですがチスイコウモリのように動物の血を吸う種もいます。

コウモリは何科に属するのか?危険性や人との関わりを深掘りする

コウモリの危険性は本当にあるのか?

結論から言えば、コウモリは人を積極的に襲う動物ではなく、大半の種は無害です。ただし、一部の病原体を媒介する可能性があるため注意が必要です。

理由として、コウモリは狂犬病ウイルスやエボラウイルスなど、複数のウイルスの自然宿主であることが確認されています。2020年代には新型コロナウイルスの起源の議論においても、コウモリが重要な研究対象となりました。

具体的に、日本のアブラコウモリは人家の周囲に多く住んでいますが、人に直接危害を加えることはありません。ただし素手で触れると咬傷感染のリスクがゼロではないため、野生のコウモリには触らないことが基本です。

また、中南米に生息するチスイコウモリは哺乳類の血液を吸う習性を持っていますが、全コウモリの中ではごく少数の種に限られます。大部分のコウモリは昆虫や果実を食べ、人間を攻撃することはありません。

さらに、コウモリの糞(グアノ)に含まれる真菌によって引き起こされるヒストプラズマ症と呼ばれる呼吸器疾患が知られており、洞窟探検時には注意が必要とされています。

コウモリをペットにすることはできるのか?

結論として、コウモリを一般家庭でペットとして飼うことは現実的ではなく、多くの国で法律により禁止されています。

理由は、飼育に広大な飛翔空間や特殊な食事が必要であること、さらに感染症のリスクがあることです。夜行性のため飼い主との生活リズムも合わず、ストレスがかかりやすい点も問題視されています。

具体的に、日本では鳥獣保護管理法により野生コウモリの捕獲・飼育は禁止されており、違反すると罰則の対象になります。海外でもペットとして流通するケースはほとんどなく、専門施設での飼育に限られます。

また、コウモリは群れで生活する社会性の強い動物であり、単独飼育は生理的にも精神的にも適していません。さらに、果物や昆虫を大量に消費するため、一般家庭では餌の確保も困難です。

アメリカやヨーロッパの一部では、保護施設やリハビリセンターで一時的にコウモリを飼育することがありますが、これは保全や研究目的に限られています。

コウモリの値段はいくらくらいなのか?

結論から言えば、コウモリは一般的にペット市場に流通しておらず、値段をつけること自体が難しい動物です。

理由は、多くの国で野生のコウモリの売買が禁止されており、研究や保全を目的とする限られた取引以外では入手できないからです。

具体的には、違法市場での取引が報告されることはあるものの、これは動物保護や感染症リスクの観点から非常に危険で、現実的ではありません。

海外の研究機関向けに取引された例では、数万円から十数万円程度の価格がついたことがありますが、これは一般人が購入できるものではなく、合法的に手に入れることもできません。

日本においては、すべての野生コウモリが保護対象となり、捕獲・売買は法律で禁止されています。したがって「日本でコウモリを買う」ことは不可能です。

また、コウモリの飼育自体が困難であるため、仮に販売が行われたとしても動物福祉の観点から大きな問題が残ります。

コウモリとハロウィンの関係は何か?

結論から言えば、コウモリがハロウィンの象徴となったのは、夜行性という習性と、西洋に伝わる吸血鬼伝説との結びつきによるものです。

理由は、ヨーロッパの民間伝承で「吸血鬼がコウモリに変身する」と語られてきた歴史的背景にあります。特に19世紀の小説『ドラキュラ』以降、このイメージが定着し、やがてハロウィン文化に組み込まれました。

具体的には、ケルト人の祭り「サウィン祭」では死者の霊が戻る夜に焚き火が焚かれ、そこに集まるコウモリの姿が「死や闇と結びつく存在」として人々に印象づけられました。

また、中南米に実在するチスイコウモリが「血を吸うコウモリ」として知られていたことも、恐怖のイメージを強めました。しかし全体の1,400種以上の中で血を吸うのはわずか3種にすぎません。

現代のハロウィンでは、コウモリはお化けや魔女、カボチャと並ぶ「不気味さを演出するアイコン」として定着しています。

しかし生態学的には、コウモリは害虫を食べたり、植物を助けたりする有益な存在です。

コウモリの鳴き声にはどんな意味があるのか?

結論として、コウモリの鳴き声には「エコーロケーション」と「社会的コミュニケーション」という二つの大きな役割があります。

理由は、暗闇を飛ぶために超音波を使って周囲を探知する必要がある一方で、群れで暮らすため仲間との意思疎通も欠かせないからです。

具体的に、虫を食べる小型コウモリは毎秒数十回以上の超音波を発し、その反響で獲物や障害物を「音で見る」ことができます。これにより暗闇でも正確に昆虫を捕らえることが可能です。

一方で、オオコウモリの仲間は視覚に頼る傾向が強く、鳴き声は仲間同士のやり取りに多く使われます。求愛や警告の声、群れの位置確認など、用途は多岐にわたります。

最新の研究では、コウモリの鳴き声には地域ごとの「方言」があることも報告されています。つまり、同じ種でも生息地ごとに鳴き声の特徴が異なるのです。

また、鳴き声の周波数やリズムの違いによって、仲間を識別できる能力も持っています。これは高度な社会性を示す証拠といえます。

コウモリの寿命はどのくらいなのか?

結論として、コウモリは体の小ささに比べて驚くほど長寿であり、10年以上生きる種が多く、中には40年以上生きる記録もあります。

理由としては、飛行能力による捕食回避、群れで暮らすことでの防御効果、さらに休眠や冬眠による代謝低下が寿命の延長に寄与していると考えられています。

具体的な例として、ヨーロッパのキクガシラコウモリは40年以上生きた記録があり、これは同じくらいの体重のネズミが2年ほどしか生きないことと比べると極めて異例です。

また、日本のアブラコウモリも野外で10年以上生存した例があり、小型哺乳類の中では非常に長寿といえます。

近年の研究では、コウモリの長寿には細胞修復能力や免疫系の特殊な仕組みが関与していることが示唆されています。

特にDNA損傷を抑える遺伝子の働きが強いことが、老化を遅らせる要因になっていると考えられています。

このため、コウモリは生態学だけでなく医学研究の対象としても注目されています。

コウモリ 何科 総括 ― 多様性と人との関わりを振り返る

- コウモリは哺乳類の中で唯一、持続的に羽ばたいて飛行できる特殊な動物である。

- 世界には2025年現在、約1,480種以上が確認され、哺乳類全体の約2割を占めるほど多様性が高い。

- 分類は「ヤイプテロキロプテラ」と「ヤンゴキロプテラ」の二亜目に大別され、さらに複数の科に分かれている。

- 代表的な科には、果実を食べ森林再生を助けるオオコウモリ科や、害虫を捕食して人間社会に貢献するアブラコウモリ科がある。

- 吸血するのはチスイコウモリ科の3種のみで、大多数のコウモリは昆虫や果物を食べる無害な存在である。

- 生息地は南極を除く全大陸に広がり、洞窟・森林・都市など多様な環境に適応している。

- 食性は多岐にわたり、昆虫・果実・花蜜・魚などを食べ、生態系で重要な役割を担っている。

- コウモリの寿命は小型哺乳類にしては極めて長く、10年以上から40年に及ぶ例もある。

- 危険性は「病原体の媒介」にあるが、多くの種は人を攻撃せず、適切に距離をとれば共存できる。

- ペットとしての飼育は法律的にも生態的にもほぼ不可能であり、観察や研究を通して理解を深めるのが望ましい。

- ハロウィンでの不気味なイメージは文化的背景によるもので、実際には自然界で有益な役割を果たす存在である。

- 「コウモリは何科か?」という問いは、一つの答えに収まらない多様性を示すものであり、分類を知ることで誤解を解き、生態系への理解や保全につながる。