カモシカとニホンカモシカ、この2つの呼び名は同じものを指すのでしょうか?

それとも違いがあるのでしょうか。

日本の山岳地帯にひっそりと暮らすニホンカモシカは、天然記念物に指定されるほど特別な存在ですが、その生態や特徴について正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

どんな生息地に暮らし、どのくらいの生息数が残されているのか、また絶滅危惧種とされる背景にはどのような理由があるのでしょうか。

今回は、ニホンカモシカの食べ物や寿命、さらには目の下にある独特の模様や鳴き声まで、あらゆる角度から掘り下げていきます。

この記事を読めば、ニホンカモシカがどれほど奥深い存在であるかが見えてくるはずです。

- ニホンカモシカが好きな方

- 自然保護や絶滅危惧種の問題に関心がある方

- 登山や自然観察で出会う動物について深く知りたい方

- カモシカとニホンカモシカの違いを比較して理解したい方

カモシカとニホンカモシカの違いを知ることで見える特徴

ニホンカモシカとは何か?

ニホンカモシカとは、日本固有のウシ科カモシカ属に属する哺乳類で、学名は Capricornis crispus です。名前に「シカ」とついていますが、シカ科ではなく、実際にはウシやヤギに近い仲間です。これに対して「カモシカ」という呼び方は広い意味で用いられ、東南アジアや中国、ヒマラヤなどに分布するカモシカ属の動物全般を指す場合があります。つまり、ニホンカモシカは「カモシカ属の中で日本だけに生息する特別な種」と言えます。

歴史的に見ると、ニホンカモシカはかつて乱獲により数を大きく減らしましたが、1955年に国の特別天然記念物に指定されたことで保護が強化されました。これによって個体数は回復し、2025年現在では約10万頭前後が生息していると推定されています。他地域のカモシカと違い、ニホンカモシカは法的に強い保護を受けているのが特徴です。

要するに、ニホンカモシカとは「カモシカ属の一員でありながら、日本にしか存在しない固有種」であり、その存在は生物学的にも文化的にも特別な意味を持っているのです。

ニホンカモシカの特徴は?

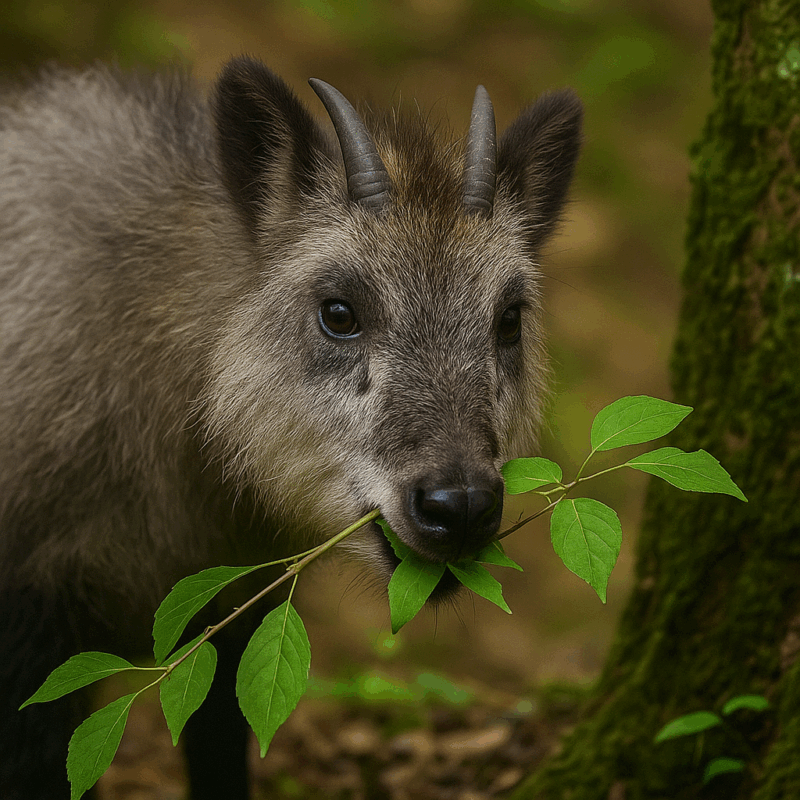

ニホンカモシカの特徴は、外見や生態の面で他のカモシカと比較しても際立っています。体毛は灰色から黒色で季節に応じて厚さや色合いが変化し、冬には長く密な毛で雪山の寒さに対応します。他のアジアのカモシカ類も毛色が変化するものの、ニホンカモシカほど雪に適応した毛並みを持つ種は限られています。

また、オスとメスの両方に角が生えている点も共通していますが、ニホンカモシカの角は短く後方にやや湾曲し、個体識別に利用できるほど形が安定しています。体重は30〜45kg程度、肩高は60cmほどで、体格はシカより小さめですが頑丈です。他地域のカモシカ(例:中国のチャイニーズセロー)は体重が50kgを超える個体もあり、それに比べるとニホンカモシカはやや小柄な傾向があります。

さらに、短く力強い足と発達した蹄(ひづめ)によって急斜面を登る能力は際立っており、登山者が驚くほどのバランス感覚を見せます。これは他のカモシカ属にも共通する特徴ですが、日本の積雪環境に適応したニホンカモシカは特に顕著です。要するに「小柄でがっしりした体つきと、雪山に適応した毛並み」が、他のカモシカとの大きな違いだと言えます。

ニホンカモシカの生息地はどこ?

ニホンカモシカの生息地は日本の本州・四国・九州に限られており、北海道には自然分布していません。標高500〜2,000メートルの山岳地帯に多く、ブナ林や針葉樹林といった森林と岩場を好んで暮らしています。

これに対して、他のカモシカ(例えばヒマラヤセローやチャイニーズセロー)はアジア各地の山岳地帯に広く分布しており、標高の高い亜高山帯や熱帯に近い森林など多様な環境に適応しています。つまり、ニホンカモシカは「世界のカモシカ類の中でも、日本の気候と地形に特化して生きる種」と言えます。

2025年現在、環境省の報告では、東北から中部の山岳地帯にかけて安定した個体群が確認されていますが、九州や四国では局所的な分布にとどまります。これは森林伐採や道路建設による生息域の分断、そして気候変動による植生の変化が影響していると考えられています。他のカモシカ属に比べ、分布が日本列島に限定されていることは、同時に絶滅リスクの高さを意味しているのです。

ニホンカモシカの大きさはどれくらい?

ニホンカモシカの大きさは成獣で体長約110〜120cm、肩高は60cm前後、体重は30〜45kg程度です。見た目はシカよりも小柄で、ずんぐりした体型からはヤギに近い印象を受けます。これに対して、アジア各地に分布する他のカモシカ属(例えばチャイニーズセローやヒマラヤセロー)は体重が50〜60kgに達することもあり、ニホンカモシカは相対的に小型といえます。

この小柄な体は、日本特有の急峻な山岳地形や積雪環境に適応した結果と考えられています。短く太い四肢は長距離を走るよりも岩場を安定して登るのに適しており、雪深い山岳でも滑りにくい特徴を持っています。研究者の観察によれば、ニホンカモシカは他のカモシカに比べてもより険しい斜面で活動する傾向が強いとされます。

つまり、ニホンカモシカの大きさは「世界のカモシカの中でも小柄で頑丈」という特徴を持ち、日本の山岳環境に特化した進化の結果なのです。

ニホンカモシカの目の下には何がある?

ニホンカモシカの目の下には「臭腺(しゅうせん)」と呼ばれる分泌腺があり、黒い線や膨らみとして見えます。これは縄張りを示すためのマーキング行動に使われ、岩や木に顔をこすりつけて分泌液を残すことで、自分の存在を周囲に知らせます。この習性はアジアのカモシカ属に共通する特徴で、例えば中国のセローも同じように臭腺でマーキングを行います。

しかし、ニホンカモシカは特に個体間の距離感が独特で、単独で過ごすことが多いため、この臭腺の役割が一層重要になっています。研究者の報告では、目の下の模様や分泌の痕跡から個体識別を行う試みもあり、保護活動にも役立てられています。

つまり、ニホンカモシカの目の下にある臭腺は「単なる模様」ではなく、「カモシカ属に共通するコミュニケーション器官の中でも、日本固有種に特化して重要性を増した器官」だといえます。

ニホンカモシカの鳴き声はどんな音?

ニホンカモシカは普段はほとんど鳴かない動物ですが、必要な場面では特徴的な声を出します。危険を感じたときには「フィーッ」という鋭い笛のような音を発し、周囲に警戒を促します。これは他のアジアのカモシカ類にも見られる行動で、外敵への威嚇や仲間への合図として機能します。

一方で、ニホンカモシカは単独行動が基本のため、鳴き声の使用頻度は低く、他の群れをつくるカモシカ類に比べると声によるコミュニケーションは限定的です。繁殖期にはオスが低い声で鳴いてメスにアピールしたり、母親が子どもを呼ぶときに短い声を出すことも確認されています。

2025年の最新研究では、個体によって鳴き声にわずかな差があり、音響分析によって識別できる可能性が指摘されています。つまり、ニホンカモシカの鳴き声は「世界のカモシカ属に共通する特徴でありつつ、日本の孤立した環境で特有の使われ方をしている音」だといえるのです。

カモシカとニホンカモシカの違いから見る絶滅危惧と保護

ニホンカモシカはなぜ天然記念物なのか?

ニホンカモシカは1955年に「特別天然記念物」に指定されました。その理由は単に珍しい動物だからではなく、日本の自然と文化を象徴する存在だからです。まず、日本にしか生息しない固有種であることが最大の理由です。これに対して、中国やヒマラヤなどに生息する他のカモシカは、分布域が広く、複数国にまたがって存在しています。つまり、固有性という点ではニホンカモシカが際立っているのです。

また、歴史的に見ても保護が必要でした。明治から昭和初期にかけては毛皮や肉を目的とした乱獲により個体数が激減し、一時は絶滅寸前といわれました。こうした状況から、政府は文化財保護法に基づき、狩猟禁止や生息環境の保護を進めることになったのです。他国のカモシカ属も狩猟の影響を受けていますが、国レベルで天然記念物として保護された例は少なく、ニホンカモシカの保護の徹底ぶりは世界的にも特殊です。

つまり、ニホンカモシカが天然記念物になったのは「日本にしかいないこと」「過去に絶滅の危機があったこと」「文化的に価値ある存在と認識されたこと」の3点であり、これは他地域のカモシカとは一線を画す理由になっています。

ニホンカモシカの生息数はどのくらい?

2025年現在、ニホンカモシカの生息数は全国で約10万頭前後と推定されています。数だけ見ると絶滅寸前ではありませんが、地域ごとに分布の偏りがあるのが課題です。例えば、東北や中部の山岳地帯では比較的安定した個体群が存在する一方、九州や四国では小規模な孤立個体群しか確認されていません。

これに対して、アジア大陸に生息するカモシカ属(チャイニーズセローなど)は、中国南部からヒマラヤまで広い範囲に分布しており、国際的には数万頭以上が存在すると推定されています。ただし、その生息数も地域ごとに差があり、森林伐採や密猟によって減少傾向にある地域もあります。

つまり、ニホンカモシカの特徴は「一国限定の個体数10万」という点で、数字上は安定しているものの、分布が狭いためリスクが高いのです。他のカモシカ属に比べると、環境の変化や災害が生息全体に与える影響が大きい点が弱みだと言えます。

ニホンカモシカはなぜ絶滅危惧種なのか?

環境省のレッドリスト(2020年改訂版、2025年時点でも継続)では、ニホンカモシカは「準絶滅危惧(NT)」に分類されています。これはすぐに絶滅の危険があるわけではないものの、将来的に生息環境の悪化によって絶滅の恐れがある状態を指します。

主な要因は生息地の破壊と分断です。森林伐採や道路建設によって、かつて連続していた山地が分断され、個体群が孤立するケースが増えています。また、温暖化によって植生が変化し、冬季に頼る常緑樹やササ類が減少する恐れも指摘されています。さらに、人間との摩擦もリスク要因です。農作物を荒らすため「害獣」と見なされる地域があり、駆除されることもあります。

一方、他のカモシカ属も多くが国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで「危急(VU)」や「準絶滅危惧」に指定されています。つまり、カモシカ属全体が人間活動や環境変化に弱いグループといえますが、ニホンカモシカは生息地が日本に限定されるため、一度数が減れば回復が難しい点でリスクが大きいのです。

ニホンカモシカの食べ物は何?

ニホンカモシカは完全な草食性で、季節ごとに食べ物を変えながら生きています。春から夏は新芽や草本を中心に、秋は木の実や落ち葉、冬は常緑樹の葉や樹皮を食べるのが一般的です。特に雪深い地域ではササ類や常緑広葉樹の葉が重要な食料源となり、積雪期の生存を支えています。

一方、アジアの他のカモシカ属も同じく草食性ですが、地域によって食べ物の種類は異なります。例えばヒマラヤセローは高山植物や低木の葉を主に食べ、中国南部のチャイニーズセローは常緑林で幅広い植物を利用します。ニホンカモシカは日本の温帯から亜寒帯にかけての森林環境に特化しており、特に冬の食性が他種と比べてもユニークです。

また、樹皮を食べる行動は林業への影響を及ぼすことがあり、人間社会との摩擦の一因にもなっています。要するに、ニホンカモシカの食べ物は「四季に応じて変化する日本の植物群」であり、それが他地域のカモシカと比べても際立った特徴となっているのです。

ニホンカモシカの性格はどんな感じ?

ニホンカモシカの性格は、基本的に臆病で警戒心が強いとされています。人や外敵の気配を察するとすぐに逃げ出し、急斜面や茂みに隠れる行動をとります。これは単独で生活することが多いニホンカモシカにとって、生き残りのために欠かせない習性です。

ただし、近年は人里近くで姿を見せる個体も増えており、人間に対してある程度慣れているような行動をとる例もあります。国立公園や観光地で「動かずに人をじっと見つめるカモシカ」が観察されることもあり、個体差があることが分かります。

比較すると、他のカモシカ属(例えばヒマラヤセロー)は群れをつくる傾向があり、社会性の中で性格が表れるのに対し、ニホンカモシカは一頭で行動することが多いため、より「孤高で慎重な性格」が際立っています。つまり、ニホンカモシカの性格は「臆病さと孤独性に特徴がある一方、環境によっては大胆さを見せる」という二面性を持っているのです。

ニホンカモシカの寿命はどれくらい?

ニホンカモシカの寿命は、野生下でおよそ10〜15年とされ、飼育下では20年以上生きる例もあります。野生では外敵や病気、食料不足などの要因が寿命を縮めることが多いのに対し、動物園や保護施設では医療や安定した餌が確保されるため、長寿になる傾向があります。

一方、他のカモシカ属も同様に野生では10〜15年程度、飼育下で20年近く生きるケースが報告されています。寿命の長さそのものは大きく変わりませんが、ニホンカモシカは分布域が日本に限定されているため、寿命の平均が環境条件や地域差によってより顕著に変動します。例えば豪雪地帯の個体は食料確保が難しいため、寿命が短くなる傾向があると報告されています。

つまり、ニホンカモシカの寿命は「カモシカ属全体とほぼ共通」ですが、日本の山岳環境に強く影響されやすいという特徴を持ちます。そしてその差異は、人間による保護や環境の変化がどれほど重要かを示す指標でもあるのです。

カモシカとニホンカモシカの違いを深掘りした総括

- 「カモシカ」という呼び方は広くアジアのカモシカ属を指すが、「ニホンカモシカ」は日本固有の種であり世界にここにしか生息しない。

- ニホンカモシカはシカではなくウシ科の仲間で、体格は小柄で頑丈、雪深い日本の山岳環境に特化した特徴を持つ。

- 外見の特徴として、オス・メス共に角を持ち、季節ごとに毛並みを変えることが日本の気候に適応した進化の証となっている。

- 生息地は本州・四国・九州の山岳地帯に限られ、分布の狭さは他のカモシカ属と比べても大きな違いであり、絶滅リスクの高さにつながっている。

- 目の下にある臭腺は縄張りを示す重要な器官で、個体間のコミュニケーション手段として研究者も注目している。

- 鳴き声は普段あまり出さないが、危険時や繁殖期に特徴的な音を使い分ける点は他のカモシカ属とも共通しつつ、日本固有の行動特性を示す。

- 生息数は全国で約10万頭前後とされるが、地域によって偏りが大きく、孤立個体群の存在が課題となっている。

- 絶滅危惧(準絶滅危惧種)に指定されており、森林伐採・気候変動・人間との摩擦が将来的なリスク要因となっている。

- 食べ物は四季によって変化し、特に冬の常緑樹やササ類への依存は、日本独自の環境に適応した証拠である。

- 性格は基本的に臆病だが、人里近くで人に慣れる個体もあり、孤高で慎重な一方で環境に応じて柔軟性も見せる。

- 寿命は野生で10〜15年、飼育下で20年以上とされ、これは他のカモシカ属と共通するが、日本特有の環境が寿命に影響を及ぼしやすい。